Am Morgen des 6. Juli 1945 erhielt mein Vater einen Brief, der meine ganze Familie von einem Tag auf den anderen in eine katastrophale Lage brachte:

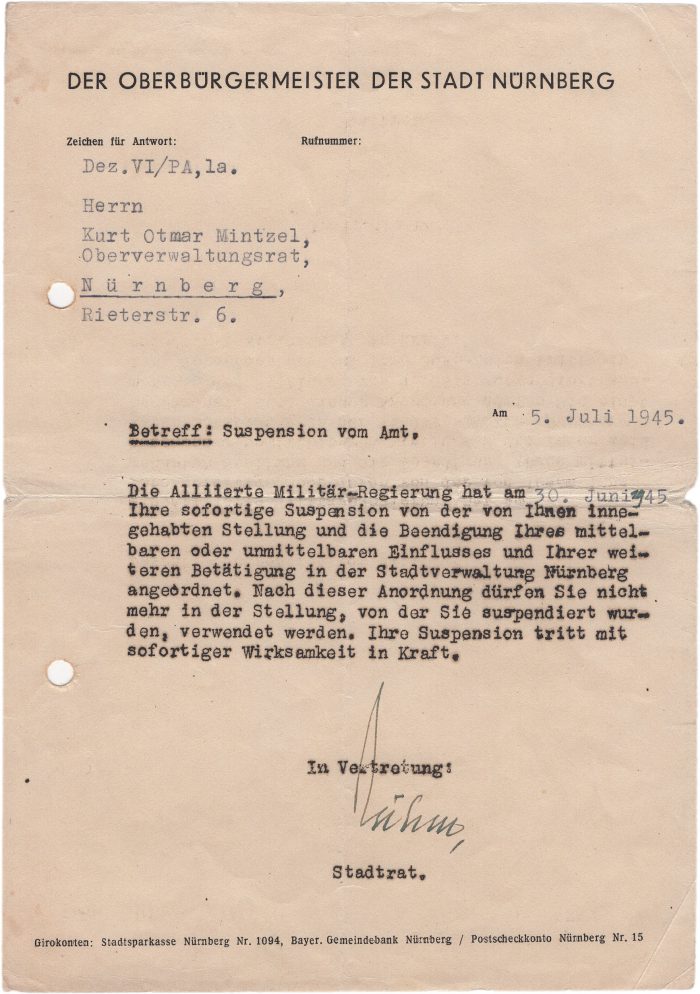

Sofortige Suspension vom Amt in der Stadtverwaltung Nürnberg, 5. Juli 1945; eine Rückkehr in den öffentlichen Dienst war bis zum Jahr 1950 nicht möglich.

Sofortige Suspension vom Amt in der Stadtverwaltung Nürnberg, 5. Juli 1945; eine Rückkehr in den öffentlichen Dienst war bis zum Jahr 1950 nicht möglich.

„Die Alliierte Militär-Regierung hat am 30. Juni 1945 Ihre sofortige Suspension von der Ihnen innegehabten Stellung und die Beendigung Ihres mittelbaren oder unmittelbaren Einflusses und Ihrer weiteren Betätigung in der Stadtverwaltung Nürnberg angeordnet. Nach dieser Anordnung dürfen Sie nicht mehr in der Stellung, von der Sie suspendiert wurden, verwendet werden. Ihre Suspension tritt mit sofortiger Wirksamkeit in Kraft. In Vertretung [Unterschrift] Stadtrat.“

Wahrscheinlich war es 1945/46 vielen Nazis so ergangen, die im Stillen gehofft hatten, dass die gesamte zentrale Mitgliederkartei der NSDAP und damit alle parteiamtlichen Dokumente zur Mitgliederschaft in den letzten Kriegstagen vernichtet worden seien. Die Mitgliederkartei war jedoch vollständig erhalten geblieben und in den Besitz der Siegermächte gelangt. Die Offiziere konnten gezielt Verdächtige verhören und deren Angaben überprüfen. Mein Vater hatte die NSDAP-Mitgliedsnummer 2.751.136. Kurz nach der nationalsozialistischen Machtergreifung der NSDAP war er der Partei beigetreten.

Das Geheimfach

Es klingelt es an der Wohnungstüre. Vor der Tür stehen zwei Offiziere der Besatzungsmacht, zwei Vertreter der amerikanischen Intelligence Division. Sie überprüfen Ausweis und Identität und beginnen ein Verhör. Einer der beiden Offiziere spricht rechr gut Deutsch; er fragt meinen Vater aus, versucht dessen vage Antworten durch Nachfragen zu konkretisieren, bohrt weiter nach. Ich bin als stummer Zeuge dabei. Anscheinend wollte mein Vater, dass ich Augenzeuge des Vorganges werde. Beklommen stehe ich im Herrenzimmer, ein kleiner blasser Junge, schmächtig und spindeldürr, und beobachte das Geschehen, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. Hatte mein Vater sich schuldig gemacht? Etwas verbrochen? Ich spüre, dass mein Vater in der Klemme steckt. Der Mann, der seine Autorität in der Familie so oft machtbesessen ausgespielt hatte, steht nun wehrlos da und versucht sich herauszureden.

Der andere Offizier spricht wenig. Er beobachtet genau, in welche Richtung die Blicke meines Vaters schweifen. Schließlich geht er auf die zum Flur liegende Zimmerwand zu, nimmt ein Bild von der Wand und legt das in die Wand eingelassene Geheimfach offen. Mein Vater muss das Fach öffnen. Im Raum herrscht eine ungeheuerliche Spannung. Was lag in dem Fach? All das, was mein Vater hatte verheimlichen und verbergen wollen: sein NSDAP-Parteibuch, sein Parteiabzeichen, seine Medaille „Mit Hitler in Coburg 1922-1932“, das Mutterverdienstkreuz meiner Mutter und diverse schriftliche Dokumente, die die Verwicklung meines Vaters in das Unrechtsregime bewiesen. Das NSDAP-Mitgliedsbuch war angesengt. Er hatte es anscheinend vernichten wollen, aber dann doch ins Geheimfach gelegt. Die beiden Offiziere ziehen nach ihrer Entdeckung ab, ohne zu sagen, was nun geschehen wird.

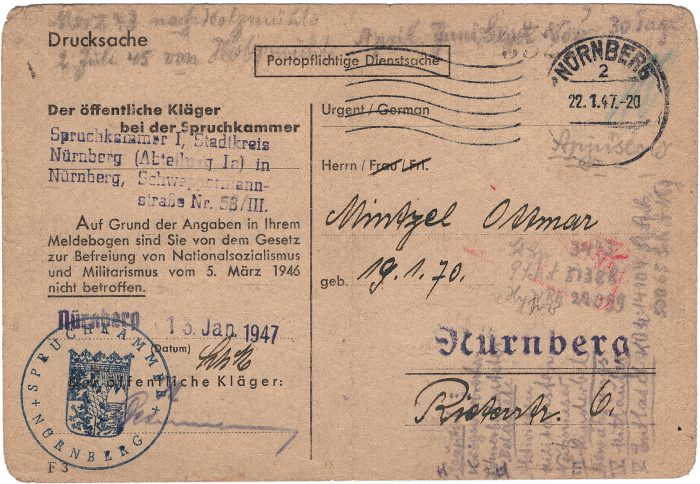

Gleich nach dem beunruhigenden Besuch leiht sich mein Vater vom Milchgeschäft Wasner einen flachen Karren, der eigentlich für den Transport von Milchtonnen bestimmt ist, lädt mit mir zahlreiche Gegenstände aus dem Haushalt auf und zieht mit mir den Karren durch die Stadt zu Verwandten, bei denen er die Sachen sicher vor Enteignung glaubt. Meinem Großvater wird der restliche mobile Haushalt als Eigentum überschrieben. Dieser verfasst ein Scheintestament und macht uns Kinder zu seinen Erben. Großvater Mintzel war 1870 in die Kaiserzeit hineingeboren worden und zu einem „Herzensmonarchist“ geworden. Im Gegensatz zu meinem Vater war er kein überzeugter Nationalsozialist und hatte nach der Niederringung der NS-Diktatur nichts zu befürchten. Unter dem Datum des 13. Januar 1947 teilte der Öffentliche Kläger bei der Spruchkammer I, Stadtkreis Nürnberg, mit, dass mein Großvater vom Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. März 1946 nicht betroffen sei.

Amtliche Mitteilung des öffentlichen Klägers bei der Spruchkammer an meinen Großvater Ottmar Mintzel vom 13. Januar 1947, dass er vom Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. März 1945 nicht betroffen sei; mein Großvater Mintzel (1870–1950) war kein Nazi.

Amtliche Mitteilung des öffentlichen Klägers bei der Spruchkammer an meinen Großvater Ottmar Mintzel vom 13. Januar 1947, dass er vom Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. März 1945 nicht betroffen sei; mein Großvater Mintzel (1870–1950) war kein Nazi.

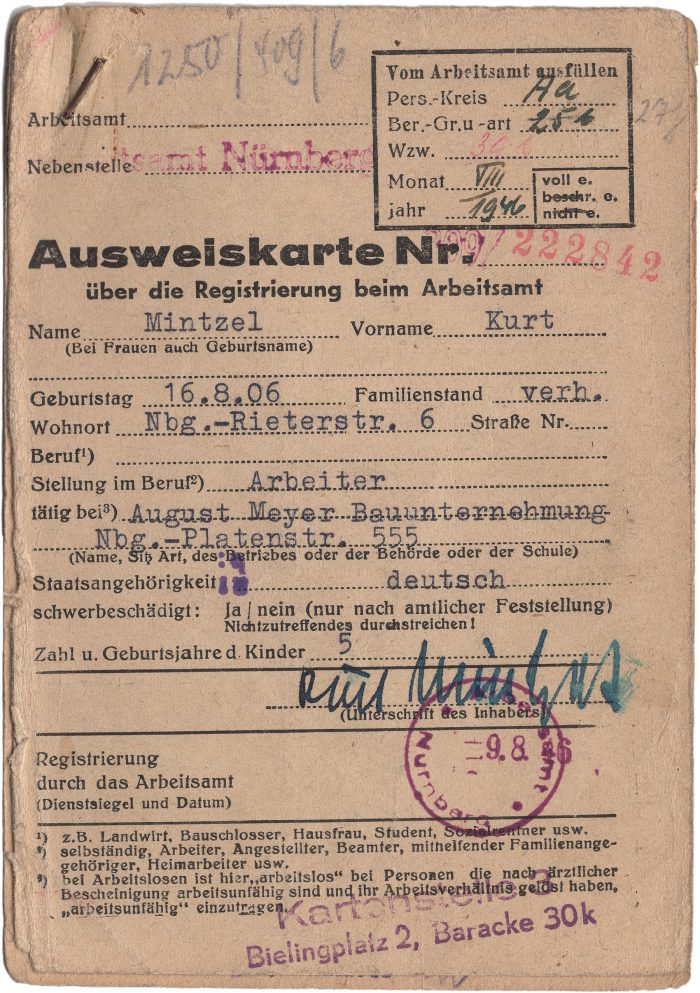

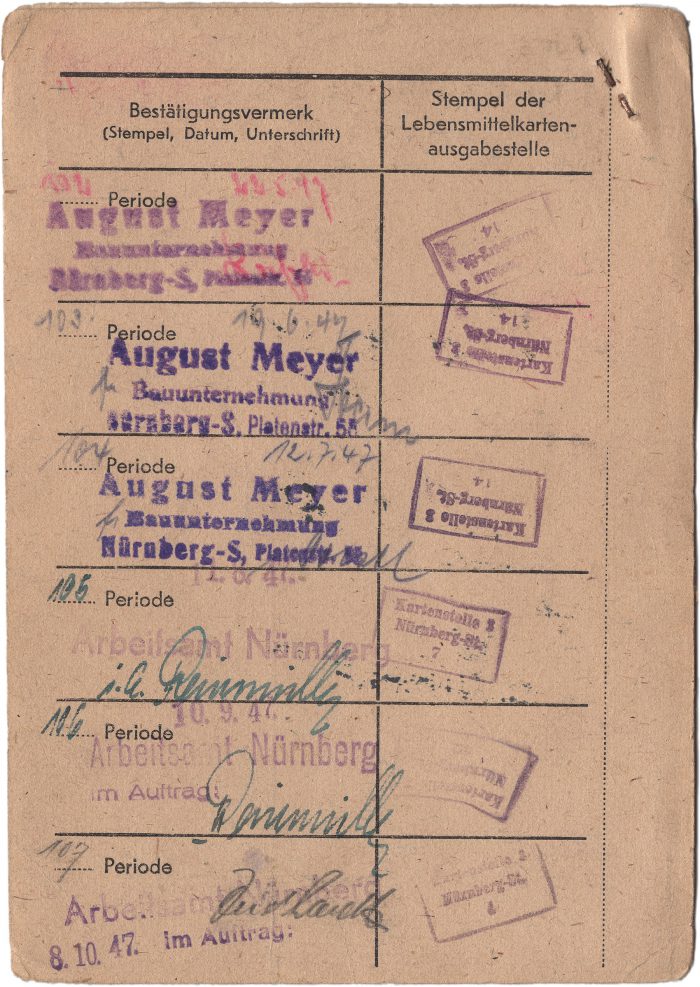

Die Suspendierung meines Vaters war ein tiefer Fall, der die gesamte Familie mitriss. Er selbst empfand diesen Sturz als die tiefste Kränkung, die einem Beamten widerfahren konnte. Es dauerte fünf Jahre, bis er in die öffentliche Verwaltung zurückkehren durfte. Zunächst musste er sich zwei Jahre lang als Bauhilfsarbeiter „an der Pflichtarbeit bei der Schutträumung“ beteiligen. Er hatte eine 45-Stunden Arbeitswoche und musste auf Baustellen Schwerarbeit leisten. Auf einem Berg von Ziegelsteinbrocken sitzend klopfte er mit einem Pickel den alten Mörtel ab. Die gesäuberten Ziegelsteine wurden für den Wiederaufbau gestapelt. Ohne diese Zwangsarbeit, die regelmäßig bestätigt werden musste, hätte er keine Lebensmittelkarten für die Ernährung seiner Familie erhalten. Die amerikanische Militärregierung kontrollierte streng die Ableistung der Pflicht, das bezeugen die in seine „Ausweiskarte“ eingetragenen Stempel und Unterschriften eines amerikanischen Offiziers. Zwei Jahre lang musste ich an Werktagen mit einem meiner Brüder, mit Heinrich oder Kurt, durch die völlig zerbombte Stadt zur Schutträumungsstelle laufen, um meinem Vater in einem Essgeschirr ein karges Mittagessen bringen.

Vom Oberverwaltungsrat der Stadt Nürnberg zum Arbeiter degradiert – der tiefe Fall meines Vaters: „Stellung im Beruf Arbeiter“; 1946/47

Vom Oberverwaltungsrat der Stadt Nürnberg zum Arbeiter degradiert – der tiefe Fall meines Vaters: „Stellung im Beruf Arbeiter“; 1946/47

In den von Ruinen gesäumten Straßen bildeten sich 1945/46 gewaltbereite Jugendbanden. Auch in unserem Viertel und in seinem weiteren Umfeld rotteten sich Jugendliche zu Banden zusammen und terrorisierten ganze Straßenzüge. Wenn die Dämmerung und die Nacht hereinbrachen, tummelten sich die Banden in den schlecht beleuchteten Durchgängen des Tiergärtnertortums. Sie machten sich, im fahlen Licht der Notbeleuchtung fast unsichtbar, an die Passanten heran und urinierten sie an. Kaum spürte man den warmen Strahl an der Kleidung herunterströmen, verschwanden die Übeltäter im Dämmerlicht des Tortumgewölbes. Ich selbst gehörte keiner Bande an. In der unzerstörten Rieterstraße, in der meine Familie wohnte, war das gehobene bürgerliche Milieu anscheinend noch so weit intakt geblieben, dass die Jugendlichen davor zurückscheuten, sich zu kleinkriminellen Gruppen zu vereinen. Ich konnte in unserem Wohngebiet in Nürnberg-Nord nicht durch bestimmte Straßen gehen, ohne Gefahr zu laufen, von einer Jugendbande eingekreist und verprügelt zu werden. Nur auf Umwegen konnte ich von der Schule nach Hause gelangen. Wagte ich es doch einmal, den kürzeren Weg durch fremdes Bandengebiet zu nehmen, schlich ich durch die besetzten Straßen an den bekannten Brennpunkten vorbei. Trotz meiner Vorsicht erwischten sie mich doch einmal. In einer von ihnen beherrschten Straße schlugen sie mit Fäusten auf mich ein und brachen dabei dir Kuppe meines rechten oberen Schneidezahns ab.

Aus Hunger stehlen und schlachten

Nürnberg im so genannten Hungerwinter 1946/47: Mir ist übel von der Leere des Magens. Ich habe Hunger. Alle Lebensmittel sind rationiert, für jede Person gibt es nur kleine und kleinste Mengen: Pro Tag zwei Stücke Brot, wenige Gramm Margarine, ein viertel Liter Magermilch, ein paar Kartoffeln, ein wenig Gemüse. Jedes Gramm wird amtlich in Kalorien gemessen und zugeteilt. Die deutsche Auftragsverwaltung der Besatzungsmacht legt die kargen Einheiten für die Allgemeinheit fest, berechnet nach Personen, Alter und Beruf. Schwerarbeiter erhalten mehr, Kopfarbeiter weniger. Meine Mutter rationiert im Haushalt das Wenige, niemand wird satt. Nur Schieber, Schwarzmarktganoven und „Ami-Flittchen“ können sich satt essen und Zigaretten rauchen. Die Schwarzmarktpreise sind hoch, das Geld ist nichts mehr wert, es mangelt an Tauschwaren. Die Notsituation lässt meine Mutter verzweifeln. Jeder schielt argwöhnisch auf den Teller des anderen, ob er nicht ein Quantum zu wenig erhalten hat. Fressneid überkommt die Esser, weil jeder zu kurz kommt. Wer am raschesten seine Portion hinunterschlingt, hat an manchen Tagen vielleicht eine Chance, noch einen kleinen Happen mehr zu bekommen. Die Rechnung geht meistens nicht auf, meine Mutter muss am Tisch mit eiserner Hand das Regiment der Zuteilung führen. Doch erweist sich meine Mutter im Strecken von dünnen Suppen und Soßen, von Rationen und Resten als eine erfinderische Küchenmeisterin. Nicht eine vertrocknete Brotrinde wirft sie weg, jeder Krautstiel wird noch einmal zerkocht und jede angefaulte, verrunzelte Kartoffel verwendet. Wer solche Hungerzeiten erlebt hat, der wirft in guten Tagen kein Stück Brot mehr weg, der tupft auf seinem Teller den letzten Rest Soße auf. Am Ende eines jeden Monats gibt es eine braune, nach Inhalt und Kaloriengehalt nicht mehr bestimmbare Suppe, eine ekelhafte breiige Flüssigkeit mit allen Essensresten. Sie dreht mir den Magen um. Ich weigere mich, dieses Zeug zu essen, doch meine Mutter droht mir mit dem Kochlöffel. Widerwillig würge ich ein paar Löffel voll Suppe hinunter. In der Notzeit gilt erst recht die alte Erziehungsmaxime: Was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Wie elend muss meine arme Mutter sich beim Anblick ihrer hungrigen fünf Kinder gefühlt haben.

Die Tür zum Bad, in dem ein hoher, weißer Speiseschrank und eine Anrichte stehen, bleibt stets verschlossen. Meine Mutter gibt den Schlüssel nicht aus der Hand. Schon ein Stück Brot wäre es wert gewesen, zum Dieb zu werden. Die Nahrungshaltung im Bad wird durch die Raumnot erzwungen. In der eigentlichen Speisekammer, die an die Küche anschließt, ist Großtante Mariechen untergebracht. Sie war durch einen Bombenangriff obdachlos geworden. In unsere Wohnung ist nach Kriegsende zwangsweise eine weitere Familie einquartiert worden. Bald waren die beiden Familienväter so zerstritten, dass es zu Handgreiflichkeiten kam, vor denen wir Kinder uns fürchteten. Der schlechte Geruch nach gekochtem Kraut und Runkelrüben strömt aus zwei Küchen, in denen sich das tägliche Leben abspielt. Der Badeofen wird nur einmal in der Woche, am Sonnabend, geheizt. Die rationierten Brennmittel, Briketts und Holz, ergeben höchstens zwei erhitzte Wannen, in denen wir alle nacheinander baden müssen, während meine Eltern streng über die Vorräte wachen. Das Badewasser ähnelt nach der Massenwäsche der Monatssuppe mit einem Klacks Seifenschaum darauf. Wir riechen penetrant nach Kernseife. Die hygienischen Verhältnisse sind miserabel. Nachts kriechen Wanzen aus den Tapeten und lassen sich auf uns hinunterfallen, bis meine Eltern einen Kammerjäger holen.

Wer kann in unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft wirklich nachempfinden, wie wir gehungert haben? Eines Nachts quält mich wieder der Hunger. Ich kann nicht einschlafen und krümme mich im Bett. Wie komme ich an etwas Essbares heran? Hat meine Mutter vergessen, das Badezimmer abzusperren? Die Frage treibt mich aus dem Bett. Ich schleiche durch den langen Flur an der Kammer vorbei, die früher Abstellplatz für Geräte- und Gerümpel war, nun aber für meinen Großvater als Schlafstätte dient. Sie hat zwei Fenster, die jedoch nur in die Innenräume geöffnet werden können, zum Flur hin und zum Badezimmer. Frischluft kann nur hereinfließen, wenn das Badefenster zum Hof offen steht. Im Winter bleibt es jedoch wegen der Kälte geschlossen, weil es zu wenig Heizmaterial gibt. Im extrem kalten Winter 1946/47 musste ich mit einem kleinen Leiterwagen halbverkohlte Holzbalken aus den Ruinen holen. Menschen hausten in Kellerräumen halb zerstörter Gebäude.

Nürnberg, Altstadt mit Blick auf den Laufer Torturm, 1945

Nürnberg, Altstadt mit Blick auf den Laufer Torturm, 1945

Ich schlüpfe in die enge Notunterkunft meines Großvaters. Der ganze Raum riecht nach abgetragener Kleidung, nach ungewaschenen Socken, nach ausgetretenen Lederschuhen, nach Altpapier, nach Knoblauch, nach Blähungen, nach Schmutz unter dem Linoleum. Wir haben uns daran ebenso gewöhnt wie auf dem Bauernhof an den Geruch des Kuhmists und der Jauche. Mein Großvater sammelt in seiner Kammer alles, was möglicherweise noch einmal zu gebrauchen ist, hebt auf der Straße gebrauchte Nägel und Schrauben auf, Holzstücke, Papiere, Blechstücke. Er hat die Notzeiten zweier Weltkriege überlebt.

Alf Mintzel, Mein Großvater Ottmar Mintzel, Sommer 1950

Alf Mintzel, Mein Großvater Ottmar Mintzel, Sommer 1950

Nun liegt er wach im Bett und ist noch halb angezogen, weil ihn friert. Er fragt mich leise: „Warum bist du nicht im Bett? Alle schlafen.“ – „Opa, ich habe Hunger.“ – „Du auch?“ Wir werden in dieser Nacht zu Komplizen. Der alte Mann stellt sich mit dem Rücken an die Wand zum inneren Badefenster und verklammert seine Hände zu einem Steigbügel. Ich klettere über sein Bett, stelle einen Fuß auf seine Handflächen, öffne das Fenster, hangle mich hinüber auf die andere Seite und taste mich, am Fensterrahmen festhaltend, mit den Füßen hinunter auf den Rand der eisernen Badewanne. Mit einem federnden Sprung lande ich auf dem Boden. Von draußen dringt fahles Licht in den Raum. Ob meine Eltern etwas gehört haben? Der Brotkasten steht vor mir auf der Marmorplatte der Anrichte. Ich öffne vorsichtig den Kasten und entnehme den angeschnittenen Laib Brot und das große Brotmesser. Das schlechte Gewissen zu überwinden, kostet mich Kraft. Hastig säble ich mit ungeübter Hand zwei Scheiben ab, eine für meinen Großvater, eine für mich, lege den Laib zurück und schließe leise den emaillierten Brotkasten. Dann hangle ich mich über die Badewanne und das Lüftungsfenster zurück auf die Handflächen meines Großvaters. Ich schließe das Fenster. Wir sprechen nur wenige Worte miteinander, nur die zur Absicherung unseres gemeinsamen Mundraubes notwendigen. Es versteht sich von selbst, dass keiner den anderen verraten wird. Zwei kleine Gauner, ein hagerer alter Mann und ein schmächtiger Junge, sitzen still nebeneinander auf dem Bett und kauen bedächtig an ihrer Brotscheibe. In dieser Situation lösen die Gerüche in Großvaters Schlafkammer in mir heimelige Gefühle aus. Das mit gekochten Kartoffeln grob gebackene Brot schmeckt zwar fad und wässrig, denn auch der Bäcker streckt das Brot, aber der Hunger lässt keine Geschmacksfragen zu. Ich taste mich durch den langen Flur zurück ins Kinderzimmer, in dem meine drei Brüder ruhig schlafen.

Natürlich entdeckte meine Mutter gleich am nächsten Morgen den Diebstahl. Die Schnittfläche war verräterisch. Doch nach ein paar inquisitorischen Fragen gab sie auf. Vielleicht war sie unsicher geworden, ob sie nicht selbst den Brotkanten bröcklig geschnitten hatte. Einmal, es war im Jahre 1946 oder 1947, trat ich in die Schlafkammer meines Großvaters ein und sah den alten Mann weinen. Er erlebte keine guten Jahre mehr. Und ich kann kein Brot wegschmeißen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.

In den Hungerjahren von 1945 bis 1947 hielten die Mieter in den Nürnberger Stadthäusern auf ihren Balkonen Kleinvieh, Kaninchen und Hühner. Das Federvieh wurde an den Füßen mit kurzen Schnüren an das Balkongitter gebunden, damit es nicht davonflattern und in die Tiefe stürzen konnte. Ich hielt Kaninchen in engen Holzkisten. Am Heiligen Abend musste ich eigenhändig eines schlachten und ihm das Fell abziehen, damit meine Mutter einen Weihnachtsbraten auftischen konnte. Ich war zwölf Jahre alt, als ich zum ersten Mal zum Schlachten eines Kaninchens gezwungen wurde. Dies gebot die nackte Versorgungslage, niemand fragte danach, was die eigenhändige Schlachtung meines Lieblingstieres für mich bedeutete. Das Weihnachtsfest wurde zum traurigen Schlachtfest. Seither kann ich nicht die kleinste Kreatur töten, selbst Kellerasseln trage ich auf einem Blatt Papier nach draußen. Im Grunde waren in der allgemeinen und allgegenwärtigen Notsituation alle überfordert: Mein Vater durch seine berufliche Krise und existenzielle Gefährdungen, meine Mutter durch die Aufzucht von fünf kleinen Kindern, mein Großvater, dem im Alter von fast achtzig Jahren zu viel Arbeit aufgebürdet wurde, und ich durch familiäre Hilfspflichten, die weit über das hinausgingen, was einem Kind dieses Alters hätte zugemutet werden dürfen.

Verteidigung der Hitlerpolitik versus Reeducation

Kaum war der Krieg zu Ende, gab es viele, die behaupteten, sie hätten alles so kommen sehen, doch hätte es keiner laut sagen dürfen. Meine Eltern gehörten zu Verteidigern des „guten Hitlers“, der „leider ein wenig zu weit gegangen war“. Ich habe noch heute ihre Reden im Ohr. Wie stünde Deutschland da, hätte Hitler sich mit den Erfolgen begnügt, die er bis 1938 errungen hatte? War es Hitler nicht geglückt, Deutschland eine große Gestalt zu verleihen? Das „Dritte Reich“ wäre nicht untergegangen und „Großdeutschland“ stünde glorreich da, hätte er nicht diesen verhängnisvollen Krieg begonnen. Und „das mit den Juden“, das hätte man auch nicht machen sollen, in dieser Frage sei er zu weit gegangen. Die meisten standen noch hinter dem Hitler von 1938. Bis dahin sei alles gut gegangen, so sagten sie, er habe bis dahin erfolgreich Politik gemacht und viel Gutes erreicht. „Der Führer“ habe doch die Autobahn gebaut, der Arbeitslosigkeit ein Ende bereitet, Ordnung und Sicherheit geschaffen und die Kriminalität eingedämmt. Noch weit in die 1950er Jahre hinein wurden mit diesen Argumenten Hitlers schreckliche Verbrechen und der Genozid verharmlost und verdrängt.

Die US-amerikanische Besatzungsmacht versuchte mit ihrer Reeducationpolitik die deutschen Jugendlichen, die mit der nationalsozialistischen Ideologie aufgewachsen waren, zu demokratischen Jungbürgern umzuerziehen, setzte der Rassenideologie die Menschenrechte entgegen und machte uns mit den hehren Worten der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 bekannt: „Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich geschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit…“. Die Amerika-Häuser waren Orte der geselligen Begegnung, ausgestattet mit einer Bibliothek und mit einem Kinoraum. In Leseräumen waren Zeitungen, Zeitschriften und Broschüren ausgelegt, die über die Politik und den way of life einer freiheitlichen Gesellschaft berichteten. In Filmen wurde uns das reiche Land gezeigt, die US-amerikanische Agrarindustrie beim Ernten vorgeführt und aus der Geschichte der USA erzählt. Angesichts der Ruinenlandschaften und des entbehrungsreichen Alltags überwältigten mich diese Filme und Berichte. Sie erschienen mir wie Botschaften aus einem „gelobten Land.“ Ich entlieh im Amerika-Haus häufig Bücher, blätterte in den Broschüren, besuchte Filmvorführungen und begann die amerikanischen Truppen nicht mehr als „Besatzer“ zu betrachten, sondern als Menschen, die etwas Neues, Erstrebenswertes und Lebensfrohes aus ihrer Welt herüberbrachten. Neben der Welt der Besiegten, die wir im Elternhaus erlebten, gab es nun die Parallelwelt der US-amerikanischen Besatzungsmacht. Der amerikanische Militär-Radiosender „American Forces Network“ (AFN) unterhielt die Truppen mit amerikanischer Musik, mit Dixie, Swing, Blues und Jazz. Die Musik schallte aus den Militärquartieren und beschlagnahmten Villen. Mein Vater verbot uns diesen Sender der „unkultivierten Besatzer“ einzuschalten, bewirkte damit aber das Gegenteil. Hatte er die Wohnung verlassen, hörte ich den AFN so oft wie möglich. Das war eine ganz andere Klangwelt, als die der stiefelstampfenden NS-Soldatenlieder, die immer noch in unseren Köpfen dröhnten. Einen meiner damaligen Lieblingssongs des Glenn Miller Orchestra kann ich heute noch singen: „…maybe is that the Chattanooga Choo Choo…“. Als dann im Jahre 1950 ein US-amerikanisches pen-pal-Programm deutschen Jugendlichen die Möglichkeit eröffnete, mit amerikanischen Jugendlichen Brieffreundschaften zu schließen, begann ich sofort eine fleißige Korrespondenz mit mehreren jungen Amerikanerinnen. Die Korrespondenz mit Ellen Ch. Boyd aus Tracy City in Tennessee mündete in eine herzliche Freundschaft, die bis in die 1980er Jahre währen sollte. Ich besuchte Ellen und ihren Ehemann William Stamler auf zwei Reisen in den USA.

Das positive Amerika-Bild, das aus der Reeducation-Zeit in unseren Vorstellungen hängen geblieben war, erhielt Anfang der 1960er Jahre hässliche Kratzer. Die Rassenunruhen und die Ermordung Martin Luther Kings, der weiter schwelende allgegenwärtige Rassismus, die Ermordung John F. Kennedys, die plutokratischen Auswüchse der US-amerikanischen Demokratie und Innenpolitik, die grausame amerikanische Kriegführung in Vietnam, der Einsatz von Folter und Rechtsentzug, die Lügenpropaganda zur Rechtfertigung von Angriffskriegen – all diese Ereignisse und Vorgänge verdüsterten das Bild von den USA. Die westliche Vormacht missachtete die proklamierten Menschenrechte und benutzte himmelschreiende Praktiken, um Feinde zu quälen und Informationen zu erpressen. Das positive Amerika-Bild aus der Nachkiegszeit, das die Reeducation-Politik hervorgerufen hatte, wirkte aber insoweit nach, als dass es bei einem Teil der Kriegsgeneration in den späteren Auseinandersetzungen eine gewisse Beißhemmung aktivierte. Die befriedenden Leistungen der US-amerikanischen Nachkriegspolitik, der Marshall-Plan und die Etablierung einer funktionierenden Demokratie relativierten die negativen Eigenschaften des transatlantischen Partners.

Wie die anderen deutschen Länder wird Bayern im 2. Weltkrieg von den Alliierten bombardiert. Das Photo zeigt einen Teil der zu 51 % zerstörten Stadt Nürnberg. Photo: Hochbauamt der Stadt Nürnberg

Wie die anderen deutschen Länder wird Bayern im 2. Weltkrieg von den Alliierten bombardiert. Das Photo zeigt einen Teil der zu 51 % zerstörten Stadt Nürnberg. Photo: Hochbauamt der Stadt Nürnberg