Über: Edith Rabenstein: 1000 Künstler/innen & Kulturschaffende. Biografisches Lexikon zur Passauer Stadtgeschichte. Verlag Friedrich Pustet Regensburg, 2019. 483 Seiten.

Prüfung und Bewertung der Machart

Im Herbst 2019 erschien das oben angezeigte Buch, in welchem Leben und Wirken von annähernd 1000 Künstlern/Künstlerinnen und Kulturschaffenden dokumentiert sind. Die Autorin, Kulturredakteurin der Passauer Neuen Presse, bei der Vorstellung ihres Werkes: „Diese ganz spezielle Sammlung von Wissen entstand aus dem tiefen Wunsch heraus, mehr über Persönlichkeiten zu erfahren, die künstlerisch hier tätig waren.“ (PNP Nr. 248, 26. 10. 2019, S. 9).

Rasch folgten des Lobes volle Besprechungen. Rabenstein habe aus einem reichen Fundus geschöpft und ein beachtliches Werk vorgelegt. Sie bezöge in ihr Lexikon „auch jene Größen ein, die Passau zum Leuchten brachten, ohne dort gelebt zu haben“ (SZ Nr. 281, 05.12.2019,S. 42). Die Veröffentlichung sei auch schon deshalb bedeutend, weil es „keine vergleichbare Publikation über jene Menschen gibt, die Passau geformt haben“ (ebenda). Auch die vorangestellten Grußworte des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und Kunst und des Oberbürgermeisters der Stadt Passau verleihen dem Werk besondere Gravität. Die gefällige Aufmachung des Werkes wird allgemein gewürdigt. Es scheint mir bei so viel Lob notwendig zu sein, die Machart des Werkes genauer unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen, ob es seinen selbstgestellten Ansprüchen, wie sie in der Titelei zum Ausdruck kommen, gerecht wird. Ich stelle damit auch die bisherige Rezeption in den Printmedien zur Diskussion.

Das Lexikon ist in drei Teile gegliedert, in ein Vorwort (S.7f), in Kurzbiografien (S.12-470) und einen Anhang (S.472-483). Letzterer enthält ein Verzeichnis der Abkürzungen, ein Personenregister, die Bildnachweise und eine Bibliografie. Annähernd 1000 Personen in einem biografischen Lexikon zu versammeln, und dies noch dazu für einen Zeitraum von rund 1000 Jahren, ist ein Unterfangen, das von vorneherein konzeptuell gut überlegt sein will. Wer wird aufgenommen, wer nicht? Welche Kriterien wendet die Autorin hierzu an? Je nach Interesse und Informationsbedürfnis werden Benutzer nach Personen und Personalien suchen. In einer kurzen Würdigung bleibt bei dieser Masse an Personen aus zehn Jahrhunderten allerdings nichts anderes übrig, als schwerpunktmäßig an Beispielen die Machart des Werkes aufzuzeigen. Der Titel des Buches und das Vorwort der Verfasserin geben an, was Benutzer in etwa erwarten dürfen. Und noch ein allgemeiner Hinweis ist nötig: Man muss mit der Künstlerszene und den kulturellen Aktivitäten in Passau und seinen benachbarten Gebieten einigermaßen gut vertraut sein, um insbesondere erkennen zu können, wen Rabenstein nicht in ihr biografisches Lexikon aufgenommen hat. Im Blick auf die Gegenwart verdeutlichen erst „Negativlisten“ die feinen Unterschiede. Wer zählt zu den Ausgewählten und wen hält die Autorin für nicht aufnahmewürdig? Rabenstein schlüpft mit ihrer Auswahl in die Rolle einer Jurorin. Es war abzusehen, dass Benutzer und noch aktive Künstler und Kulturschaffende neugierig fragen werden, wer ist drin, wer nicht. Oder selbstgefällig ausgedrückt: Bin ich drin?

Unscharfe Begriffe und ein weitgesteckter zeitlicher Rahmen

Rabenstein benutzt für ihre Auswahl zwei deskriptive Sammelbegriffe, einmal „Künstler/-innen“ und einmal „Kulturschaffende“. Sie grenzt dabei ausdrücklich Personen aus, die sie laut Vorwort kategorial dem Kunsthandwerk zurechnet (S.7). Kunsthandwerker/-innen gehören nach ihrem selektiven Ansatz weder zur Kategorie der Künstler/-innen noch zur Kategorie der Kulturschaffenden. Mit dieser groben Zuschreibung und Ausgrenzung beginnen schon im methodischen Ansatz selektive Probleme. Wer ist ein Künstler, wer nur ein Kunsthandwerker? Wer ist ein Kulturschaffender, jedoch weder Künstler noch Kunsthandwerker? Ist ein Künstler kein Kulturschaffender? Was alles fällt unter den Begriff Kultur? Bedient sich die Autorin eines engeren oder weiteren Kulturbegriffes? Fallen darunter nur Schaffende der Hochkultur? Oder zählen auch Vertreter der Alltagskultur dazu? Die Autorin gibt in ihrem knappen Vorwort zu diesen Grundfragen, wenn überhaupt, nur dürftige Auskünfte. Ich zitiere aus ihrem zweiseitigen Vorwort die maßgeblichen Passagen:

„Das vorliegende Buch bezieht sich auf rund 1000 Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende quer durch die Zeiten, die in der Dreiflüssestadt gelebt und gewirkt haben, geehrt worden sind oder heute noch hier kreativ arbeiten (…) Menschen und ihre Werke bilden wie ein Mosaik (…) das Bild dieser Stadt. Ausgeklammert bleiben – bis auf wenige Ausnahmen – die Personen des Kunsthandwerks, die oft nur durch ihre Beschauzeichen dokumentiert sind (…). Ausgeklammert bleiben auch Künstlerinnen und Künstler, die Gäste in der Dreiflüssestadt waren, es sei denn, sie haben noch heute sichtbare Spuren hinterlassen, oder ihre künstlerische Arbeit hier war Startschuss oder Sprungbrett für eine große Karriere. Ein Beispiel: Künstler, deren Arbeiten noch heute zu bewundern sind, werden aufgeführt, Gäste der Festivals wie Europäische Wochen, Jazzfest Passau, Passauer Saiten u. a. hingegen nicht. Ebenso nicht aufgenommen sind alle oft kurzzeitigen Ensemble-Mitglieder am Landestheater Niederbayern, früher Südostbayerisches Stadttheater. Hier wurde die Auswahl auf langjährige Mitglieder des Theaters gelegt. Eine Differenzierung schien mir notwendig.

Aufgeführt sind dagegen Preisträger etwa des Kulturpreises der Stadt Passau für die Böhmerwäldler, der seit 1961 des Konzerthaus-Vereins, der alle zwei Jahre verliehen wird, des Scharfrichterbeils, des Theaterpreises, der >Jungen Kunst< oder des MiE-Awards [Menschen in Europa-Award – A. M.] – und Letztere nur sofern sie aus dem künstlerischen Bereich kommen. Nicht aufgeführt sind Gruppen als Preisträger (…).

Freilich ist sich die Verfasserin bewusst, dass es ein schier unmögliches Unterfangen ist, wirklich alle Künstlerinnen und, Künstler und Kulturschaffenden von einst und jetzt in einer kulturreichen Stadt wie Passau abzubilden – es muss eine Auswahl getroffen werden -, zum einen, weil die aktuelle Kulturszene stets im Wandel ist, zum anderen, weil die vergangenen Jahrhunderte retrospektiv manchmal nicht zur Gänze rekonstruierbar sind. Ich bin mir also dessen bewusst, dass man in diesem Unterfangen den Mut zur Lücke haben muss.“

Es gilt also zu überprüfen, inwieweit die Autorin ihre sich selbst gestellten Aufgaben erfüllt hat und ob ihre Sammelbegriffe bei den Zuordnungen, Abgrenzungen und Ausklammerungen behilflich waren.

Künstler/innen, Kulturschaffende, Kunsthandwerker

Die Problematik liegt in Rabensteins Wahl der Sammelbegriffe und ihren methodischen Konsequenzen. Es bedarf einer Begriffsklärung, die Rabenstein an keiner Stelle vornimmt. Kulturschaffende(r) ist ein Sammelbegriff, der alle einschließt, die kreativ gestaltend am kulturellen Leben mitwirken: Künstler/-innen, Dichter, Schriftsteller, Theaterproduzenten, Musiker, Komponisten, Dirigenten, Tänzer, Bildhauer, Architekten und andere.

Der Begriff „Kulturschaffender“ kam in den 1920er und 1930er Jahren in den Kulturwissenschaften auf und wurde unter der nationalsozialistischen Diktatur zu einem politischen Begriff. Nach 1945 ging er auch in das politische Vokabular der DDR ein. Erst in den 1990er Jahren gelangte er in den allgemeinen Sprachgebrauch. Er schloss stets alle Künstler der Bildendenden und Darstellenden Künste ein. Die begriffliche Unterscheidung und konjunktive Gegenüberstellung von Künstlern und Kulturschaffenden ist deshalb problematisch. Die Zuordnungs- und Abgrenzungsprobleme, die hierdurch gegeben sind, durchziehen das gesamten biografische Lexikon. Rabenstein hat sich vermutlich einige Gedanken dazu gemacht, vielleicht Wikipedia zurate gezogen, aber ihre Entscheidung für den gewählten Titel nicht begründet.

Auch auf den Sammelbegriff „Kunsthandwerk/ Kunsthandwerker“ geht sie nicht explizit ein. Sie stellt ihn einfach den beiden anderen Sammelbegriffen gegenüber. Laut Wikipedia steht der Begriff „für jedes Handwerk, für dessen Ausübung künstlerische Fähigkeiten maßgebend und erforderlich sind. Die Produkte des Kunsthandwerks sind in eigenständiger handwerklicher Arbeit und nach eigenen Entwürfen gefertigte Unikate.“ Der Begriff hebt, vereinfacht ausgedrückt, kunsthandwerkliche Produkte von industriell gefertigten Massenprodukten ab. Von „hoher“ Kunst unterscheiden sich kunsthandwerkliche Produkte durch ihre primär handwerklich-technische, auf Anwendung bezogene Machart. Die Kunsthandwerke gelten neben den Bildenden und Darstellenden als Angewandte Künste.

Die Autorin belässt es in in ihrem Vorwort bei ihren allzu knappen Erläuterungen. Die inhaltliche Gliederung des Lexikons folgt sodann nicht den Sammelbegriffen und ihren Kriterien, sondern dem Alphabet. Wir haben es mit einem biografisch sortierten „Zettelkasten“ zu tun, in dem mit Bienenfleiß zusammengetragene Personalien zu den Ausgewählten enthalten sind. Das Hauptgliederungsprinzip ist also das Alphabet und dies in doppelter Weise. Denn unter jedem (Groß-)Buchstaben werden wiederum in alphabetischer Reihenfolge die Personen aufgeführt. Gewissermaßen quer zur alphabetischen Ordnung legt die Autorin ein zeitliches Schema zugrunde. Sie reiht unter jedem Buchstaben die ausgewählten Personen „von einst und jetzt“/ „quer durch die Zeiten“ ein (S.7). Ihr zeitlicher Rahmen reicht vom Hochmittelalter bis zur unmittelbaren Gegenwart, von Walter von der Vogelweide und dem Nibelungenlied bis zu Anna Sterr, die 1997 in Passau geboren wurde. Die Machart des Lexikons ist folglich ebenso einfach wie offen. Die Unschärfe der deskriptiven Sammelbegriffe und die zeitliche Ausdehnung ihrer Recherchen über einen Zeitraum von rund 1000 Jahre ermöglichen ihr eine kategorisch großzügige Auswahl und Zuordnung. Damit ist aber zugleich die Gefahr selektiver Willkür und Beliebigkeit gegeben. Für Leser/-innen, die nur eine rasche Auskunft über einzelne Personen des kulturellen Lebens der Stadt Passau und seiner Umgebung wollen, mag dieses locker strukturierte Konzept genügen, Hauptsache, die Angaben zur Vita einer gesuchten Person stimmen. Aber aufgepasst!

Rabenstein nimmt Stefan Rammer, ihren Redaktionskollegen von der Passauer Neuen Presse, gemäß ihrer Kriterien zurecht in ihr Lexikon auf. Rammer ist ein niederbayerischer Heimatschriftsteller, Mitherausgeber der literarischen Zeitschrift Passauer Pegasus und Kulturpreisträger des Landkreises Passau, also einer Aufnahme würdig. Seine von Rabenstein verfasste Vita enthält aber drei ärgerliche Fehler: Rammer ist nicht in Schalding links der Donau geboren, sondern rechts der Donau. Er hat nicht im Adalbert-Stifter-Museum sein Abitur gemacht, sondern im Adalbert-Stifter-Gymnasium, und er hat über den SPD-Politiker Kurt Schumacher promoviert, nicht über den CDU-Politiker Ludwig Erhard. Ein weiteres Beispiel betrifft den Passauer Dichter Friedrich Hirschl, dessen letzter Gedichtband „Stilles Theater“ (2017) in den Angaben zum Werk fehlt. Es empfiehlt sich also in jedem Fall die angegebenen Personalien zu überprüfen.

Galeristen – Künstler/-innen oder nur Kulturschaffende, oder beides?

Die Unschärfe der deskriptiven Kategorisierungen führt zum Beispiel im Blick auf die Galerien in selektive Probleme hinein. In ihrem Vorwort nennt Rabenstein unter den angeführten cultural players keine(n) einzige(n) Galeristen/in. Sie kommen erst in einzelnen Vitae zum Vorschein, wobei die Auswahlkriterien fraglich bleiben. Rabenstein nimmt in ihr Lexikon nur Galeristen auf, die zugleich als Künstler/-innen auftreten wie die Betreiber der Passauer Produzentengalerie und die Galerien von Horst Stauber, Eva Priller und AGON. Sie schließt hingegen alle Galeristen aus, die nicht zugleich als Künstler/-innen hervortreten oder früher hervorgetreten waren. Zu den Ausgeschlossenen zählen zum Beispiel Eva Riesinger (Soiz Galerie), Christa Schubach (zusammen mit Horst Stauber) und Michaela Dambeck (die ihre Galerien inzwischen aufgegeben haben) und Monsignore Dr. Bernhard Kirchgessner, der in den Räumen von Spectrum Kirche regelmäßig Kunstausstellungen veranstaltet. Es drängt sich die Frage an die Autorin auf, warum sie nur Künstlergaleristen berücksichtig, die „Nur-Galeristen“ hingegen alle ausschließt. Sind diese nicht auch Kulturschaffende? Warum hält die Autorin sie nicht für würdig, in ihr Lexikon der Tausend aufgenommen zu werden? Hier scheint in der Auswahl Willkür oder Beliebigkeit im Spiel zu sein. Rabensteins konzeptuelle Aussagen in ihrem Vorwort genügen nicht.

Kulturschaffende Verleger

Die Unschärfe des Sammelbegriffs Kunstschaffende wirkt sich auch auf die Frage aus, ob Verlegerpersönlichkeiten ins Lexikon aufgenommen werden. Rabenstein stellt insgesamt fünf Verleger vor: Angelika Diekmann, Ulrich Kraus, Matthäus Merian, Gregor Peda und Jakob von Sandrart. Kraus, Merian und Sandrart traten im 17. Jahrhundert als Kupferstecher hervor. In dieser Rolle hatten sie mit Passau zu tun, sie fertigten Passauer Stadtansichten. Von den Passauer Verlegerpersönlichkeiten der Gegenwart bezieht Rabenstein nur zwei ein: Angelika Diekmann und Gregor Peda. Zumindest zwei weitere hätten es nach meiner Ansicht verdient aufgenommen zu werden: Karl Stutz (1954-2015) und Dietmar Klinger. Warum hat Rabenstein diese kulturschaffenden Verleger nicht für aufnahmewürdig befunden?

Stutz gründete 1982 den Andreas-Haller-Verlag, der ab 1985 als Karl-Stutz-Verlag firmierte. Stutz gelang es, aus der 1978 neu gegründeten Universität Passau Autoren zu gewinnen und eine beachtliche Zahl kulturwissenschaftlicher Werke zu verlegen, darunter auch Publikationen zur Kulturgeschichte Passaus und der ostbayerischen Region. Bei Stutz erschien auch der 2007 erstmals ins Deutsche übersetzte Schauerroman „Zastrozzi“ des englischen Dichters Percy Bysshe Shelley (1792-1822). Der Titelheld des 1810 geschriebenen Romans macht auf einer Reise auch in Passau Station und erlebt diese Stadt als einen locus amoenus. Ich könnte noch andere Verlagsprodukte anführen. Die Kulturjornalistin Rabenstein berichtete in der PNP über Stutz. Ihr waren also dessen Vita und Verlagstätigkeit bekannt.

Dietmar Klinger, der ebenfalls von der Gründung der Universität Passau profitierte, trat seit 2010 ebenfalls als Verleger zahlreicher kultur- und politikwissenschaftlicher Schriften zur Kulturraumforschung Ostbaierns und der Nachbarregionen hervor. Ein Schwerunkt seiner Verlagstätgkeit liegt auf Kunstkatalogen. Sein Verlag listet inzwischen vierzig Titel auf.

Nimmt man die Autorin beim Wort und berücksichtigt die ostbayerische Region, dann gehört auch noch der Hauzenberger Verleger Toni Pongratz zu den Ungenannten, die unbedingt ins Lexikon hätten aufgenommen werden müssen. Er gibt regionalen Autoren mit seiner „Edition Pongratz“ eine anspruchsvolle, respektable literarische Plattform.

Und wieder stoßen wir auf eine biografisch versteckte Information, die uns darauf aufmerksam macht, dass es in Passau auch schon früher Kleinverleger gab. Der gelernte Verlagsbuchhändler und Gründer des Passauer Stadtmuseums (1912), Franz Bieringer, verlegte die „Niederbayerische Monatsschrift“, die später in „Ostbairische Grenzmarken“ umbenannt wurde. Wer den Namen Bieriger nicht kennt und im Lexikon nach Verlegern sucht, wird Mühe haben, diesen Verleger zu entdecken.

Die Aufnahme der Passauer Journalistin und Verlegerin Angelika Diekmann bedarf keiner besonderen Begründung. Diekmann, Gesellschafterin der Verlagsgruppe Passau, rief 1996 die Veranstaltungsreihe „Menschen in Europa“ (MiE) ins Leben und holte zu dieser hochkarätige Künstler und prominente Vertreter aus Politik und Gesellschaft nach Passau.

Menschen in Europa (1996-2019)

Den MiE-Kunst-Award der Verlagsgruppe Passau erhielten Placido Domingo, Norman Foster, Karl Lagerfeld, Anna Netrebko, Ai Weiwei, Lang Lang, Igor Sacharow-Ross, Wim Wenders. Die weithin leuchtenden internationalen Stars traten alle in Passau im Rahmen der Großveranstaltung „Menschen in Europa“ auf. Rabenstein hat sie allesamt in ihr biografisches Lexikon aufgenommen.

So verdienstvoll und löblich das engagierte Mäzenatentum der Passauer Verlagsgruppe und der Passauer Neuen Presse auch ist, so wenig wurden aus den eingeladenen und vermutlich hochbezahlten Stars des internationalen Kulturlebens und der internationalen Kunstwelt genuin Passauer Kulturträger und Kulturschaffende, „die Passau zum Leuchten brachten.“ Die Stars aus Musik, Theater, Kunst und Film blieben, was sie waren und nach wie vor sind, bezahlte durchreisende Besucher, die nach ihren Auftritten Passau wieder verlassen. Sie bilden im Turnus eine „Cloud“, die über dem kulturellen Leben der Stadt hinwegzieht und für ein paar Tage oder Wochen Glamour herabrieseln lässt. Diese Berühmtheiten per Lexikon zu Passauer Künstlern und Kulturschaffenden zu machen und als solche der Passauer Stadtgeschichte einzuverleiben, grenzt ein wenig an Hochstapelei. Ehrlicher wäre es gewesen, es bei Größen wie Alfred Kubin, Reiner Kunze, Hans Carossa, Emerenz Meier zu belassen, die in der Stadt oder in der umgebenden Region wenigstens zeitweise gelebt und gearbeitet haben.

Festspiele Europäische Wochen Passau

Im Gegensatz zur Veranstaltungsreihe Menschen in Europa schließt Rabenstein die für Auftritte verpflichteten Künstler (Musiker, Pianisten, Sänger, Schriftsteller, Maler … ) prinzipiell von einer Aufnahme ins Lexikon aus (S. 7). Gewiss, die Europäischen Wochen haben nach Art der Zielsetzung, Programmgestaltung, Organisation und Finanzierung einen anderen Status. Aber sie bieten seit ihrer Gründung (1952) hochkarätigen Vertretern der Bildenden und Darstellenden Künste eine breite Plattform, unter anderem auch Künstlern aus Passau und der Region. Wikipedia listet 31 Künstler/-innen auf, darunter Vadimir Ashkenazy, Klaus Maria Brandauer, Yehudi Menuhin, Igor Oistrach, Grigory Sokolov und Tibor Varga, um nur einige zu nennen. Ihre Auftritte haben das Passauer Kuturleben ungemein bereichert und überstrahlt. Rabenstein bezeichnet sie in ihrem Vorwort als Gäste (S. 7). Hätten sie nicht – nach der Logik des Konzepts – wie die Stars der Veranstaltungen „Menschen in Europa“ ins Lexikon aufgenommen werden müssen? Rabenstein gesteht nur Indentanten diese Ehre zu: Pankratz von Freyberg, Peter Baumgardt, Thomas E. Bauer und Carsten Gerhard. Als hätten Stars der Europäischen Wochen nicht ebenfalls „Passau zum Leuchten gebracht.“ Auch diese ungleiche Behandlung scheint mir auf einer willkürlichen Vorentscheidung zu beruhen. Ganz unauffällig tauchen Künstler, die an Europäischen Wochen teilgenommen haben, in Kurzbiografien auf: so beispilsweise die Maler Georg Weiß und Miguel Horn.

Fragwürdige Zuschreibungen

Rabenstein schreibt der kulturellen Stadtgeschichte Personen zu, die, wie oben schon gesagt, mit Passau nie oder nur rein zufällig und peripher etwas zu tun hatten. Ich entnehme Rabensteins Lexikon fünf Bespiele: Friedrich Nicolai (1733-1811), Lucas Cranach d. Ä. (um 1472-1553), Albert Birkle (1890-1986), Georg Britting (1891-1964), Johann Ernst Fabri (1755-1825).

Ein krasser Fall hochstapelnder Zuschreibung ist der Renaissancemaler Lucas Cranach der Ältere, der weder in Passau geboren wurde, noch je einen Fuß auf Passauer Territorium setzte, noch selbst je in einem geschäftlichen Verhältnis zu Passau stand. Lucas Cranach d. Ä. malte in seiner Zeit als kursächsischer Hofmaler das Gnadenbild Mariahilf, das auf das Jahr 1537 datiert ist. Dieses für den kursächsischen Hof bestimmte Bild gelangte 1611 durch eine Schenkung in den Besitz des Passauer Fürstbischofs, wanderte aber schon wenige Jahre später nach Innsbruck. In Passau hängt nur eine Kopie. Rabenstein räumt dem berühmten Maler, dessen Vita wohlbekannt ist, eine und eine halbe Kolumne ein.

Der nächste zweifelhafte Fall ist der Maler Albert Birkle. Er war Mitglied der Berliner Sezession, Mitglied der Preußischen Akademie der Künste und aktiver Teilnehmer auf der Biennale in Venedig. Rabenstein dazu: Birkle war „ein typischer >Reisemaler<, der vor Ort gearbeitet hat.“ In seinen Landschafts- und Stadtlandschaftsmalereien gäbe es auch Motive von Passau und vom Bayerischen Wald, woraus Rabenstein haarscharf folgert: „Er dürfte also auch in Passau gewesen sein, Daten sind nicht bekannt.“ Die Autorin räumt der Biografie dieses Malers mehr als eine ganze Kolumne ein. Der nächste Fall: Der Berliner Schriftsteller und Aufklärer Friedrich Nicolai war 1781 auf einer Reise durch Deutschland und die Schweiz auch durch Passau gekommen. Er schrieb in einem Essay, so hebt Rabenstein hervor, „über Topografie, Architektur, die Passauer Frauen und die Wundergläubigkeit in Mariahilf, die den aufgeklärten Protestanten erstaunte.“ Das mag man gelten lassen, um Nicolai mit einer kurzen Notiz in das biografische Lexikon aufzunehmen. Ein Künstler oder Kulturschaffender Passaus war er sicher nicht.

Scharfrichterhaus/Scharfrichterbeil

Ein weiterer Testfall sind die Kabarettisten, die weit über Passau hinaus bekannt sind und zum Teil dem sozio-kulturellen Nährboden Passaus entstammen. Kabarettisten verkörperten viele Jahre Widerständigkeiten gegen das erzkonservative städtische Establisment, gegen die damalige Dreifaltigkeit von katholischer Kirche, CSU und Passauer Neue Presse. Der Ort kabarettistischen Wirkens war das von Passauer Bürgern anfangs gemiedene, ja verfemte Scharfrichterhaus. Erst Jahre später wurde mit dem Wandel des kulturellen Klimas in der Stadt aus dem angefeindeten Betrieb eine offiziell geförderte kulturelle Institution Passaus.

Seit 1983 wurde im Rahmen der Passauer Kabaretttage an die Gewinner des Wettbewerbs das Scharfrichterbeil vergeben. Von 1983 bis 2019 gab es 36 Preisträger, darunter 30 Solisten und sechs Duos. Letztere schließt Rabenstein von vorneherein als „Gruppen“ aus (siehe Vorwort, S. 7). Von den 30 Solisten nimmt sie vier nicht in ihr Lexikon auf: Kapud (1998), Norbert Bürger (2016), Thomas Steierer (2017) und Corrina Fuhrmann alias Lucy van Kuhl (2019). Warum? Mut zur Lücke? Oder mutwillige Ausgrenzung? Stillschweigende qualitative Wertung? Die „Urväter“ und Mitbegründer des Passauer Kabaretts, Bruno Jonas, Sigi Zimmerschied und Rudi Klaffenböck, sind selbstverständlich drin, ebenfalls Manfred Kempinger, Hanns Meilhammer und Norbert Entfellner.

Passauer Pegasus

In ihrem Vorwort (S. 8) betont die Autorin, ihr Buch verstehe sich „in seiner Kombination aus Sachinformation und kurzer Wertung als Nachschlagewerk und Zusammenschau für jedermann.“ Die Problematik von Wertungen zieht sich, wie könnte es bei der Thematik Kunst und Kultur anders sei, durch fast alle Biografien. Jede Würdigung der Leistungen derer, die in das Lexikon aufgenommen worden sind, enthält Wertungen. Allein schon die pure Entscheidung, einen Kandidaten aufzunehmen oder auszuklammern, ist eine, die bewertet. Die Frage ist, ob und wie Rabenstein ihre Wertungen offenlegt. Sachinformation und Wertung lassen sich schwer trennen. Man kann ihre Sachinformationen auch als explizite oder implizite Wertungen lesen. Aus dem Umfang und der Detailiertheit von Kurzbiografien lassen sich wertende Gewichtungen ablesen. Auch die Negativlisten resultieren aus Wertungen. An einem Beispiel will ich aufzeigen, wie Rabenstein schwer nachprüfbare Wertungen vornimmt.

Unter den Passauer kulturellen Institutionen, Künstler-Gemeinschaften und literarischen Zirkeln gibt es ein literarisches Unternehmen, das im Laufe der letzten Jahrzehnte bundesweit Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Edith Ecker, Karl Krieg und Stefan Rammer geben seit 1980er Jahre die literarische Zeitschrift „Passauer Pegasus“ heraus. Der Passauer Pegasus wird von den Initiativen und dem Engagement der drei Herausgeber getragen. Die Zeitschrift bietet deutschen Autoren und Schriftstellern anderer Nationalität eine Publikationsmöglichkeit für bisher nicht veröffentlichte Texte (Prosa und Lyrik). Die Herausgeber veranstalten neben dem Pegasus-Projekt mit ihren Autoren Lesungen und stellen auch literarische Neuerscheinungen vor. Diese Sachinformationen werden in den Kurzbiografien über Karl Krieg und Stefan Rammer nicht mitgeteilt. Rabenstein hebt insbesondere die schriftstellerischen Aktivitäten der beiden hervor. Edith Ecker ist hingegen unter dem Groß- und Kleinbuchstaben „E“ nicht zu finden. Auf sie wird lediglich in der Kurzbiografie Rammers mit einem Pfeil hingewiesen. Was immer die Autorin sich dabei gedacht haben mag, das Beispiel zeigt die Wirkung expliziter und impliziter (Ab-)Wertungen. Der uninformierte Benutzer des Lexikons wird vermutlich solche unterschwelligen Wertungen Rabensteins gar nicht wahrnehmen.

„Junge Kunst – Kunstprojekt der Sparkasse Passau“

Die Sparkasse Passau rief im Jahr 1996 gemeinsam mit dem Bundesverband Bildender Künstler Niederbayern den länderübergreifenden Wettbewerb „Junge Kunst“ ins Leben. Bei diesem Wettbewerb werden im Zweijahresturnus jeweils ein Künstler aus Niederbayern, Südböhmen und Oberösterreich prämiert. An ihm können folglich Künstler/-innen teinehmen, die weder in Passau oder sonstwo in seiner unmittelbaren Umgebung geboren wurden, noch dort leben und arbeiten. Die preisauslobenden Institutionen haben ihren Sitz in Passau. Von 1996 bis 2018 wurden die Preise zwölf Mal an jeweils drei, also insgesamt an 36 Künstler/innen verliehen. Eine Überprüfung ergibt, dass Rabenstein, wie in ihrem Vorwort angekündigt, alle ins Lexikon aufgenommen hat.

Die Ausgeklammerten/ Negativlisten

Erst Negativlisten machen indirekt qualitative Bewertungen sichtbar. Selbstverständlich muss aus einer Vielzahl von Künstlern und kunstbeflissenen Hobbykünstlern eine Auswahl getroffen werden. Die Teilnehmerlisten aktiver Mitglieder zu den Jahresausstellungen des Passauer Kunstvereins erweisen, wie notwendig es ist, eine relativ strikte Auswahl zu treffen. Sonst müsste man ein biografisches Lexikon über die Maßen aufblähen. Aber gerade deshalb wäre es unbedingt erforderlich, Kriterien zu nennen, mit denen die feinen Unterschiede begründet werden. Von den Passauer Malern, Grafikern, Zeichnern und Objektkünstlern schließt sie zum Beispiel aus: Alexander Glas, Andreas Heckmann, Fritz Klier, Angelika von Krieglstein-Bender, Reinhard Mader, Doris Miedl-Pisecky, Alf Mintzel, Gabor Pavluk, Alois Riedl, Eva Schmidt-Gyurak. Welche Kriterien und Maßstäbe sind es, die Rabensteins Ausgrenzungen rechtfertigen könnten? Die Autorin bleibt sie schuldig. Hierdurch wird wiederum der Eindruck eines methodisch unkontrollierten Verfahrens verstärkt. Aufnahmewürdig ist, wen sie kraft ihrer beanspruchten Kompetenz als Kulturredakteurin und journalistische Beobachterin für aufnahmewürdig hält. Sie legt darüber keine Rechenschaft ab. Geradezu unverzeihlich ist, dass Rabenstein einen satirisch so bissigen wie im Strich schmissigen Zeichner wie Fritz Klier nicht für aufnahmewürdig befunden hat. Den oberösterreichischen Maler Alois Riedl nicht aufgenommen zu haben, obwohl er als Künstler und Nachbar seit Jahrzehnten aufs Engste mit Passau verbunden ist, spricht gegen die Urteilskraft der Journalistin.

Völlig unverständlich ist auch die Ausgrenzung Dr. Wilfried Hartlebs. Der Kreisheimatpfleger (1990-2001) und Kulturreferent (2001-2016) des Landkreises Passau bereicherte in diesen Ämtern das kulturell Leben initiativreich organisatorisch und publizistisch. Er förderte als Kulturreferent Ausstellungen in der Landkreisgalerie Neuburg am Inn, begleitete die Restaurierungsarbeiten am Schloss Neuburg und veröffentlichte zahlreiche Schriften zu kulturellen Themen des Landkreises und der Region. Hartleb war, um die unscharfen Sammelbegriffe zu benutzen, sicher kein Künstler, aber ein produktiver Kulturschaffender. Warum nahm Rabenstein ihn nicht in ihr Lexikon auf? Die Frage stellt sich auch im Blick auf den Fotografen Franz Hintermann aus Waldkirchen. Rabenstein nimmt 27 Fotografen auf. Franz Hintermann fehlt. Welche Kriterien sind es, die ihn als nicht aufnahmewürdig erscheinen lassen?

Andere Ungereimtheiten. Es gibt noch eine besondere Variante der Ausklammerung, nämlich die von Künstlerehepartnern. Rabenstein nimmt den Projektkünstler Bernhard Lutzenberger und seine Ehefrau, die Textilkünstlerin Susanne Lutzenberger, ins Lexikon auf, während sie die Ehefrau von Oswald Miedl, die oberösterreichische Malerin Doris Miedl-Pisecky, aussperrt. Letztere stellen als Künstlerehepaar ihre Werke über Jahre auch in Passau aus, beide sind aktive Mitglieder des Passauer Kunstvereins. Beim Künstlerehepaar Annerose und Alois Riedl verfährt Rabenstein umgkehrt. Annerose Riedl ist drin, ihr überregional bekannter Ehemann bleibt ausgeschlossen. Aus welchen Gründen? Seine oberösterreichische Herkunft kann und darf wohl nicht der Grund sein.

Kunsthandwerker, was unterscheidet sie von Künstlern und Kulturschaffenden?

Rabenstein betont ausdrücklich, Kunsthandwerker nur ausnahmsweise berücksichtigt zu haben, ohne Kriterien zu nennen, welche diese nach ihrer Meinung oder nach allgemeinen kunsttheoretischen Gesichtspunkten von Künstlern und Kulturschaffenden unterscheiden lassen. Um zu ermitteln, wer die wenigen Ausnahmen sind, müsste der Benutzer alle Kurzbiografien nach Berufsangaben absuchen. Unternimmt man die Suchaktion in systematischer Weise, dann kommt man wiederum zu dem Ergebnis, dass in der Auswahl eine gewisse Beliebigkeit herrscht.

Rabenstein nennt im biografischen Teil des Lexikons folgende Kunsthandwerker, die relativ unstrittig als solche angesehen werden können (in Klammern die jeweilige Anzahl): Keramiker/-innen (4), Steinmetze (3), Elfenbeinschnitzer (1), Graveure (3), Goldschmiede (5), Lithografen/Buchdrucker/Typografen(7), Kostümbildnerin(1), Stuckateure (10), Kunstschmiede (4), Glasermeister/Glasveredler (2), Intrumentenbauer (1), Gemmenschneider (1), Tapissier (1), insgesamt also 43 Personen. Zählt man die Fälle hinzu, von denen nicht ganz klar ist, welcher Kategorie Rabenstein sie zurechnet, die aber dem Kunsthandwerk zugeordnet werden könnten (zum Beispiel die Textilkünstlerin Susanna Lutzenberger), dann steigt die Zahl der Kunsthandwerker erheblich an. Es dürften an die 60 und sogar mehr sein. Von wenigen Ausnahmen kann folglich keine Rede sein.

Rabensteins Absichtserklärung (S. 7), ausgerechnet Kunsthandwerker aus ihrem Lexikon auszuklammern, ist auch deshalb unverständlich, weil die Barockstadt ihre architektonische und bildnerische Schönheit gerade Kunsthandwerkern und italienischen Baumeistern verdankt. Die kulturelle Geschichte der Stadt ist ohne ihre vielen (Kunst-)Handwerker nicht zu denken. Die Autorin nimmt allerdings im biografischen Teil ihre Absichtserkärung zurück und erweist über die oben genannte Zahl hinaus den vielen italienischstämmigen Kunsthandwerkern, Architekten und Baumeistern ihre biografische Referenz.

Fazit

Das alphabetisch ineinander doppelt verwobene Ordnungsprinzip, der weit gesteckte zeitliche Rahmen und die das gesamte Lexikon sekundär ordnenden Sammelbegriffe Künstler/-innen, Kulturschaffende und Kunsthandwerker sowie die Zuordnung auch entferntester künstlerischer Beziehungen ermöglichen es der Autorin, eine eindrucksvolle Schar von Persönlichkeiten in ihrem Lexikon der Tausend zu versammeln. Der Benutzer wird mit vielen interessanten Lebensläufen und Karrieren bekannt gemacht. Längst vergessene Persönlichkeiten, die einstmals Rang und Namen hatten, werden in Erinnerung gerufen. Ein alphabetisch geordneter Reigen von kleinen und großen Geistern zieht in den Kostümen seiner Zeit vorüber. Manche Biografie weckt nostalgische Gefühle. Viele Abbildungen (Kupferstiche, Selbstporträts, Fotos) bringen die in den Rabensteinschen Olymp Aufgenommenen optisch näher. Leider fehlt eine beträchtliche Zahl von Konterfeis, und dies gerade auch von noch lebenden Kunst- und Kulturschaffenden. Die Aufnahme auch von solchen, die niemals ihren Fuß auf Passauer Boden setzten oder auf der Durchreise nur kurze Zeit in Passau weilten, geht allerdings in einigen Fällen über ein noch sinnvolles Maß hinaus (siehe zum Beispiel Paul Koch, Ignaz Spörrer). Sie nehmen anderen, nicht berücksichtigten Persönlichkeiten den Platz weg, den diese möglicherweise verdient hätten.

Dem Lexikon wäre es gut bekommen, wenn ihm eine kurze methodische Einführung vorangestellt worden wäre, um Zuordnungen, Ausklammerungen und auch Fehlanzeigen zu begründen und verständlich zu machen. Rabenstein setzt sich in ihrem Vorwort mit ihrem begrifflichen Instrumentarium und seinen methodischen Problemen und Konsequenzen nicht auseinander. Das Vorwort spricht die selektiven Probleme, soweit sie überhaupt thematisiert werden, zu pauschal und undifferenziert an. Kunst- und kulturhistorische Kontexte werden innerhalb der Kurzbiografien zwar sichtbar gemacht, was aber nur sehr beschränkt möglich ist. Wer den Namen einer gesuchten Person kennt, wird über die alphabetische Ordnung rasch fündig. Wer aber eine ihm unbekannte Personen aus dem kulturellen Leben Passaus erst ausfindig machen will, muss geduldig Berufsbezeichnungen absuchen. Es bleibt bei der „Unterwerfung unter die strikten Regeln des Alphabets“ (S. 7), bei einem alphabetisch sortierten biografischen, auf Einzelpersonen zugeschnittenen digitalen Riesenzettelkasten. Die Autorin dokumentiert in dieser Form, „welch hohes künstlerisches Potential in der Dreiflüssestadt vorhanden war und ist“(S. 7). Sollte es zu einer zweiten Auflage kommen, müsste das Lexikon umfänglich überarbeitet werden.

Zwei Nachträge zur Bibliografie des Lexikons

Alf Mintzel: Zwei Ausstellungen zum 60. Geburtstag Oswald Miedls. Bewegte Formationen, Kraftströme und Licht – Dazwischen. In: Universität Passau. Nachrichten und Berichte Nr. 104, Juni 2000, S. 21-23.

Alf Mintzel: “Europa Sacrale”. Über Wechselbeziehungen zwischen Kunst und Religion am Beispiel der “44. Festspiele Europäische Wochen Passau. In: Richard Faber und Volkhard Krech (Hrsg. ): Kunst und Religion im 20. Jahrhundert. Würzburg 2001, S. 227-258.

Naturfund, unbearbeitet; die körnige Sandsteinstruktur des Lößbodens ist noch deutlich zu sehen. Später die Kleinplastik „Torso der verschwundenen Venus”, 2019,

Naturfund, unbearbeitet; die körnige Sandsteinstruktur des Lößbodens ist noch deutlich zu sehen. Später die Kleinplastik „Torso der verschwundenen Venus”, 2019,

Alf Mintzel bei der Einbettung eines Naturmodells in Ton – erster Arbeitsschritt, Juli 2019

Alf Mintzel bei der Einbettung eines Naturmodells in Ton – erster Arbeitsschritt, Juli 2019 Venusfigurine, Rückseite: Modell auf Tonbett gelegt, Außenlinie des Modells festgelegt; unten Einguss- und Entlüftungstülle gesetzt

Venusfigurine, Rückseite: Modell auf Tonbett gelegt, Außenlinie des Modells festgelegt; unten Einguss- und Entlüftungstülle gesetzt Naturmodell „Das Geheimnis der Artemis“ in Ton eingebettet; links unten Tülle für den Betonguss

Naturmodell „Das Geheimnis der Artemis“ in Ton eingebettet; links unten Tülle für den Betonguss Abformung des Naturmodells „Das Geheimnis der Artemis“ in Ton (ocker) / Silikon (rosa)

Abformung des Naturmodells „Das Geheimnis der Artemis“ in Ton (ocker) / Silikon (rosa) Abformung des Naturmodells „Torso aus früher Zeit“; Einbettung auf Ton, Außenlinie des Naturmodells festgelegt, links Einguss- und Entlüftungstülle

Abformung des Naturmodells „Torso aus früher Zeit“; Einbettung auf Ton, Außenlinie des Naturmodells festgelegt, links Einguss- und Entlüftungstülle Abformung des Naturmodells „Torso der Verschwundenen Venus“, 2. Arbeitsschritt

Abformung des Naturmodells „Torso der Verschwundenen Venus“, 2. Arbeitsschritt Abformung des Naturmodells „Torso der verschwundenen Venus“, 3. Arbeitsschritt: Abdeckung mit Silikonschicht

Abformung des Naturmodells „Torso der verschwundenen Venus“, 3. Arbeitsschritt: Abdeckung mit Silikonschicht Abformung des Naturmodells „Postglaziales Idol“

Abformung des Naturmodells „Postglaziales Idol“ Gipskapseln mit Negativformen

Gipskapseln mit Negativformen Alf Mintzel prüft den Stand eines Naturmodells auf einem Sockel, Juli 2019

Alf Mintzel prüft den Stand eines Naturmodells auf einem Sockel, Juli 2019 Alf Mintzel gibt dem Abguss „Torso aus früher Zeit“ den letzten Schliff, September 2019

Alf Mintzel gibt dem Abguss „Torso aus früher Zeit“ den letzten Schliff, September 2019 Alf Mintzel in der Werkstatt, letzter Arbeitsgang: Behandlung der Sockel, November 2019

Alf Mintzel in der Werkstatt, letzter Arbeitsgang: Behandlung der Sockel, November 2019

Werkstattatmosphäre, November 2019

Werkstattatmosphäre, November 2019 Charlie Hebdo, Numéro Spécial / Nr. 1224, 6. Januar 2016

Charlie Hebdo, Numéro Spécial / Nr. 1224, 6. Januar 2016 Alf Mintzel, Die Schrecken des Krieges XII: Opfer, Lithographie, 2006

Alf Mintzel, Die Schrecken des Krieges XII: Opfer, Lithographie, 2006 Alf Mintzel, Die Schrecken des Krieges VII, Lithographie, 2006

Alf Mintzel, Die Schrecken des Krieges VII, Lithographie, 2006 Alf Mintzel, Folter, Zustand 4, Lithographie, 2006

Alf Mintzel, Folter, Zustand 4, Lithographie, 2006 Alf Mintzel, Die Schrecken des Krieges IX, Lithographie, 2006

Alf Mintzel, Die Schrecken des Krieges IX, Lithographie, 2006 Alf Mintzel, Die Schrecken des Krieges XIV, Lithographie, 2006

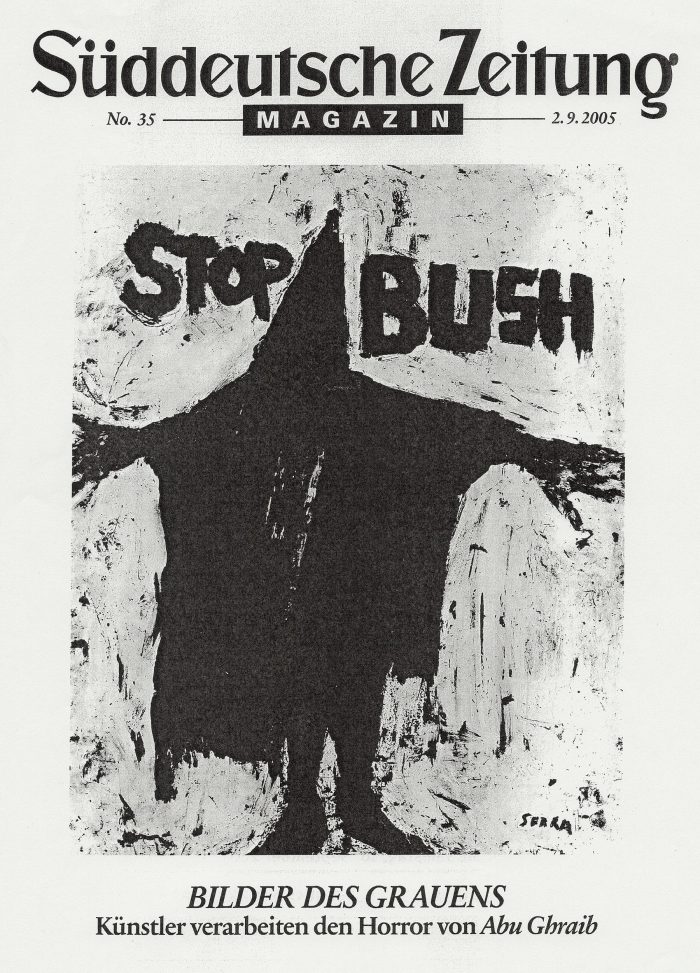

Alf Mintzel, Die Schrecken des Krieges XIV, Lithographie, 2006 Süddeutsche Zeitung, Nr. 35, 2. September 2005, © Süddeutsche Zeitung GmbH, München, mit freundliechr Genehmigung von SZ Content

Süddeutsche Zeitung, Nr. 35, 2. September 2005, © Süddeutsche Zeitung GmbH, München, mit freundliechr Genehmigung von SZ Content Passauer Neue Presse, Nr. 103 vom 4. Mai 2016, S. 21

Passauer Neue Presse, Nr. 103 vom 4. Mai 2016, S. 21