Wir sind in unserem oberpfälzischen Refugium weiterhin von allen Verbindungen abgeschnitten. Alle öffentliche Dienste sind zusammengebrochen, die Post, die Eisenbahn, die Versorgung. Mit Hilfe eines Stromgenerators der Mühlenbesitzer gelingt es den Erwachsenen, ein paar Nachrichten aus dem Volksempfänger zu gewinnen, doch tönt aus dem Lautsprecher fast nur Propaganda. Über die tatsächliche Lage wird mit pathetischen, hohlen Phrasen hinweggetäuscht. Die Bevölkerung wird zum Durchhalten aufgefordert. Wir erfahren wenig über den Frontverlauf, aber hoch über uns am Himmel zieht eine ganze Armada britischer und amerikanischer Kampfflugzeuge zum nächsten Bombenangriff auf die Städte. Die Winzlinge da oben mit ihren langen Kondensstreifen sind für uns in unserem Waldrefugium ungefährlich. Wer uns auf offenem Feld bedroht, sind die feindlichen Tiefflieger, die plötzlich am Horizont auftauchen. Sie nehmen meistens Kurs auf den Truppenübungsplatz Grafenwöhr, wo die deutsche Wehrmacht die letzten Reserven ausbildet. Einmal hüten wir gerade Schweine auf der Wiese, als zwei Kampfjäger tief über uns hinwegfliegen. Minuten später kommt es zu einem Luftkampf zwischen unseren und feindlichen Jagdflugzeugen. Zwei werden abgeschossen und trudeln zu Boden. Mitten in der Katastrophensituation bereitet mich meine Mutter auf die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium vor. Im Herbst soll ich in das humanistische Melanchthon-Gymnasium eintreten. Meine Mutter sagt mir, was ich wissen muss, um die Aufnahmeprüfung zu bestehen: „Wie heißt unser Führer?“ – „Wann und wo ist unser Führer geboren?“ – „Was hat der Führer für das deutsche Volk getan?“ Meine Mutter glaubt offenbar bis in die letzten Kriegstage hinein an den Führer und an die Propaganda, es stünde eine Wende bevor, wenn die neuesten „Wunderwaffen“, die Vergeltungswaffe 1 und Vergeltungswaffe 2, zum Einsatz kämen.

In den Märztagen 1945 verlieren wir abermals den Kontakt zu meinem Vater. Auf welchem Weg können wir erfahren, wie es ihm geht? Ob er noch lebt? Meine Mutter und mein Großvater beschließen, dass er und ich uns ein zweites Mal auf einen Fußmarsch nach Nürnberg machen werden. Gegen Ende März ziehen wir los. Wir müssen uns vor Tieffliegern schützen und wählen deshalb Pfade und Landstraßen, die durch den Schutz der Wälder führen. Bei Plech stoßen wir wieder auf die Autobahn Berlin-Nürnberg. Wir laufen mit anderen, die ebenfalls die Autobahn als Fußweg benutzen, ein paar Kilometer nach Süden, auf den Knotenpunkt Hormersdorf zu. Mit einem Mal sehen wir vor uns gefechtsbereite US-amerikanische Panzer. Ihre Geschütze sind auf uns gerichtet. Aus Jeeps, die den Panzerverband begleiten, klettern Soldaten, Maschinengewehre im Anschlag. Sie versperren uns den Weg und fordern uns mit unmissverständlichen Gesten auf, in unsere Wohngebiete und Dörfer zurückzukehren. Es handelt sich wohl um ein Vorauskommando der US-Streitkräfte auf ihrem Vorstoß nach Bayreuth. Noch besteht, was wir nicht genau wissen, ein unbesetzter Korridor zwischen der West- und Ostfront. Wir stehen ohne Zweifel an einer Frontlinie der US-Armee. Es ist unmöglich, an den Panzern vorbei nach Nürnberg weiterzuwandern. Nürnberg ist, was wir auch nicht wissen, zur Festungsstadt erklärt worden.

Das Reich wird von Stunde zu Stunde kleiner: Verlauf der Fronten im Westen und Osten, Mitte April 1945; Markierung: Schauplatz der beschriebenen Situation

Das Reich wird von Stunde zu Stunde kleiner: Verlauf der Fronten im Westen und Osten, Mitte April 1945; Markierung: Schauplatz der beschriebenen Situation

Mein Großvater mustert das Gelände und die fränkische Hügellandschaft, die uns umgeben. Links und rechts von der Autobahn liegen die bewaldeten Rücken der Fränkischen Schweiz. Wir treten zum Schein den Rückweg an, schlagen uns aber, als die Panzer außer Sicht sind, rechts in die Wälder und umgehen den Frontabschnitt. In der Deckung der Wälder durchqueren wir die amerikanische Frontlinie und stoßen irgendwo vor Lauf an der Pegnitz wieder auf eine Landstraße, die nach Nürnberg führt. Auf Schleichwegen erreichen wir die Stadt und finden meinen Vater, der alle Angriffe unversehrt überstanden hat. Merkwürdigerweise habe ich das Treffen selbst nicht in Erinnerung behalten. Worüber haben mein Großvater und mein Vater gesprochen? Wie haben sie die Lage eingeschätzt? Was haben sie vereinbart? Wir halten uns in Nürnberg nur für kurze Zeit auf, denn meine Mutter erwartet unsere Rückkehr und unseren Bericht. Mein Großvater wählt wiederum Wege, die uns Deckung bieten und vor Tieffliegern schützen. Es sind beschwerliche Wege, die wir mit äußerster Kraftanstrengung zurücklegen. Dieser zweite Gewaltmarsch über fast siebzig Kilometer bringt mich an den Rand völliger Erschöpfung. Mein Großvater will noch am zweiten Tag in der späten Nacht in der Holzmühle eintreffen. Er drängt mich durchzuhalten und in der Dunkelheit weiterzulaufen, obwohl mich meine Beine kaum mehr tragen. Mich verlassen die Kräfte. Kurz nach Mitternacht treffen wir in der Holzmühle ein. Meine Mutter öffnet die Tür und empfängt uns im Schein einer Petroleumlampe. In der Wohnstube breche ich zusammen. Ich bin so erschöpft und geschwächt, dass ich fast eine Woche brauche, um wieder auf die Beine zu kommen. Von diesem Zeitpunkt an gehe ich nicht mehr zur Schule.

Die letzten Kriegstage im Versteck

Als sei es gestern gewesen, sehe ich noch die Panzerfäuste neben der niedrigen Eingangstüre an der Wand des himmelblau gestrichenen Bauernhauses lehnen. Wieder hatte sich ein versprengter Trupp deutscher Soldaten im Schutze der Nacht zur Einöde durchgeschlagen. Wieder die üblichen Bitten nach Unterkunft, Brot, Bier und kleinen Dingen. Die letzten deutschen Frontlinien hatten sich aufgelöst. Der kleine Trupp hat nichts als seine Gewehre und die vier Panzerfäuste gegen die anrollende Übermacht der US-amerikanischen Landstreitkräfte aufzubieten. Die Erwachsenen sind über dessen Absicht beunruhigt, aus der bewaldeten Talsenke heraus Widerstand gegen die anrückenden feindlichen Truppen zu leisten. Es herrscht große Aufregung im Hof. Bauer und Bäuerin, mein Großvater und meine Mutter beraten sich, suchen nach Auswegen aus der gefährlichen Situation. Wo immer sich in den kleinen Dörfern ringsumher Widerstand gezeigt hatte, waren diese von den Okkupanten beschossen und in Brand gesetzt worden.

Inzwischen hatte sich mein Vater zu uns durchgeschlagen. Er nahm mich oft auf Beobachtungsgänge mit und erläuterte mir das Geschehen. Seit Tagen hatten wir von einer nahen Anhöhe aus den Aufmarsch der US-amerikanischen Panzerbrigade beobachtet, die sich zu einem weiteren Vorstoß auf den deutschen Truppenübungsplatz Grafenwöhr sammelte. Drüben auf den Feldern steht eine schwarze Armada von Panzern. Mein Vater führt die deutschen Soldaten auf die Anhöhe und überzeugt sie von der Übermacht des Gegners. Es wäre gefährlich gewesen, die Soldaten zu drängen, ihre Waffen niederzulegen und den Kampf aufzugeben. Noch in den letzten Kriegstagen wurden zahlreiche Zivilisten und Soldaten wegen Defätismus, Wehrzersetzung und Fahnenflucht standrechtlich erschossen. Ich selbst habe noch die Worte eines Feldwebels im Ohr, sie wollten trotz der aussichtslosen Situation die versprengten Truppenteile bei Amberg zusammenziehen und eine neue Front aufbauen. Die Überzeugungsaktion meines Vaters jedoch verfehlt ihre beabsichtigte Wirkung nicht. Nachdem die deutschen Landser die amerikanische Tankarmada in Augenschein genommen haben, kehten sie auf den Hof zurück und verschwinden mit ihren vier Panzerfäusten im Wald.

Der Bauer und Mühlenbesitzer Georg Reiß lässt die polnischen Landarbeiter die Pferde anspannen. Auf einen langen Leiterwagen werden rasch allerlei Wertgegenstände, Hausutensilien, Wäsche, Kleider, Betten, Decken und Proviant aufgeladen und Planen darüber gedeckt. Genau an meinem zehnten Geburtstag, am 18. April 1945, verlässt der Pferdezug mit Peitschenknall und Hüh-Rufen den Hof und bewegt sich auf einem sandigen Fuhrweg zu einer Schlucht, wo wir uns in das Unterholz und Gestrüpp verkriechen. In diesem Versteck kampieren wir drei Tage und drei Nächte. Uns Kindern erscheint das alles eher als ein abenteuerliches Versteckspiel, obschon wir die gefährliche Kriegssituation spüren. Wir können die Tragweite des Geschehens nicht begreifen. Bei den Erwachsenen dreht sich alles nur noch ums Überleben und um die Rettung von Hab und Gut.

Am Morgen des 20. April, einem trockenen warmen Frühlingstag, hebt plötzlich ein ungeheuerliches Dröhnen, Rattern und Knattern an, zuerst mehr stoßweise, dann allmählich anschwellend. Die Armada der Panzer hat sich in Bewegung gesetzt und rollt auf die Einöde zu. Die Erwachsenen horchen nervös auf den näherkommenden Motorenlärm, der die ganze Landschaft vibrieren lässt. In den nächsten Stunden werden wir besetztes Gebiet sein.

Wieder einmal nimmt mich mein Vater auf einen Beobachtungsgang mit. Er verlässt mit mir unser Waldversteck, und wir gehen auf einem schmalen Fußpfad zur Mühle zurück. Er ist in unserem Kreise die einzige Person, die sich in englischer Sprache verständigen kann, und will vermutlich vorn am Bauernhof sein, wenn die ersten Panzer anrücken. Warum nimmt er mich in dieser gefährlichen Situation mit? Erst viel später kommt mir in den Sinn, ihm könnte stark daran gelegen haben, mich zu einem Augenzeugen der militärischen Besetzung werden zu lassen. Ich sollte mit eigenen Augen sehen, wie wir von einer fremden Macht überrollt werden. Mein Vater ist ein historisch denkender, geschichtsbewusster Mann, der das Außergewöhnliche, das Fürchterliche und Gewaltige dieser Situation wahrnimmt und den historischen Augenblick des Unterganges des Dritten Reiches erfasst.

Zum Hof waren auch unsere zwei polnischen Landarbeiter, die Kriegsgefangenen Stanislaus und Franz, zurückgegangen. Sie trugen maßgeblich zu unserer Rettung bei: Die zwei Polen und die ukrainische Magd Maruschka waren 1942 zusammen mit Tausenden anderen „Ostarbeitern“ nach Nürnberg verfrachtet und von dort auf das Land verteilt worden. Sie schliefen mit im Haus und aßen mit am Tisch der Bauernfamilie. Sie erhielten die gleiche Nahrung und die gleichen Portionen. Sie standen, bevor sich alle zur Mahlzeit an den Tisch setzten, zusammen mit der Bauernfamilie gegen den Herrgottswinkel gerichtet und beteten das „Ave Maria“. Keiner schikanierte sie. War einer von ihnen krank, wurde er selbstverständlich versorgt. War es eine schwere Verletzung, wurde ärztliche Hilfe geholt oder der Patient mit der Pferdekutsche in die nächste Kleinstadt gebracht. Stanislaus und Franz fütterten und pflegten die Pferde. Sie fuhren in den Erntezeiten hinaus auf die umliegenden Felder, holten frischen Schnitt, Heu, Kartoffel und Korn. Waren Baumstämme angefahren worden, entrindeten sie die Stämme, hievten sie auf Loren, stellten die Sägeblätter ein und setzten das Sägewerk in Gang. Maruschka arbeitete im Kuhstall mit und fütterte und melkte die Kühe. Sie half beim Wäschewaschen, Bügeln und Nähen. Sie war eine scheue Frau, redete wenig und verkroch sich gern, aber sie tat, was ihr aufgetragen wurde. Alle paar Wochen backte sie im Backhaus, das frei am Mühlbach stand, Brote und Fladen. Die drei Kriegsgefangenen wurden menschenwürdig behandelt. Ich habe nie erlebt, dass den „Pollacken“ gedroht wurde. Als kleiner Junge hätte ich gesagt, Franz sei mein Freund. Es gibt eine Fotografie, auf der wir beide vergnügt in die Kamera sehen. Es mag sein, dass es eine dunkle Seite gab, die sich meinen Blicken entzog, die für mich unsichtbar war. Stanislaus, Franz und Maruschka waren Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Die Holzmühle jedoch war ein Ort gelebter Humanität, obgleich die Macht- und Gewaltstrukturen der blutigen Kriegszeit sicherlich selbst in dieser bäuerlichen Idylle vorhanden waren, abgemildert und verdeckt.

Auf der Holzmühle bei Eschenbach / Oberpfalz, Sommer 1943 oder 1944; Johann Albrecht (Alf) Mintzel und der polnische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter Franz

Auf der Holzmühle bei Eschenbach / Oberpfalz, Sommer 1943 oder 1944; Johann Albrecht (Alf) Mintzel und der polnische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter Franz

Wir stehen in der Küche des Landhauses am Hang und werfen einen Blick durchs Fenster nach draußen hinüber zum Wald. Zwei amerikanische Panzerspähwagen tauchen auf der Schotterstraße auf, fahren langsam aus dem Wald heraus und auf die Mühle zu. Die Geschütze sind auf uns gerichtet. Die Mannschaften fahren näher heran und sehen offenbar die weiße Fahne, die Stanislaus und Franz im letzten Augenblick über dem Pferdestall gehisst haben. Soldaten springen aus dem Bauch der Fahrzeuge, gehen mit schussbereiten Maschinengewehren auf die Gebäude zu. Höchste Spannung, bange Minuten. Meine Erinnerungen werden genau an diesem Punkt ungenau, sie verschwimmen. Zu groß war die Angst, als dass meine Sinne den Vorgang hätten noch präzise registrieren können. Mein Vater geht nach draußen, eine Kapitulationshandlung findet statt. Franz und Stanislaus geben sich als polnische Kriegsgefangene zu erkennen, wechseln aber nicht die Seite. Sie helfen mit Gestik und gebrochenem Deutsch, Kampfhandlungen von uns abzuwenden. Die Panzerspähmannschaften scheinen überzeugt zu sein, hier auf keinen Widerstand zu stoßen. Sie ziehen ab und geben der anrückenden Panzerkolonne ein Signal zu Durchfahrt. Fünf Stunden lang rollt die Armada durch unser Gehöft. Ein ohrenbetäubender Motorenlärm. Inzwischen sind fast alle aus unserem Waldversteck zurückgekehrt. Ich sehe zum ersten Mal in meinem Leben dunkelhäutige Menschen. Diese werfen uns Kindern kleine Verpflegungsbüchsen zu.

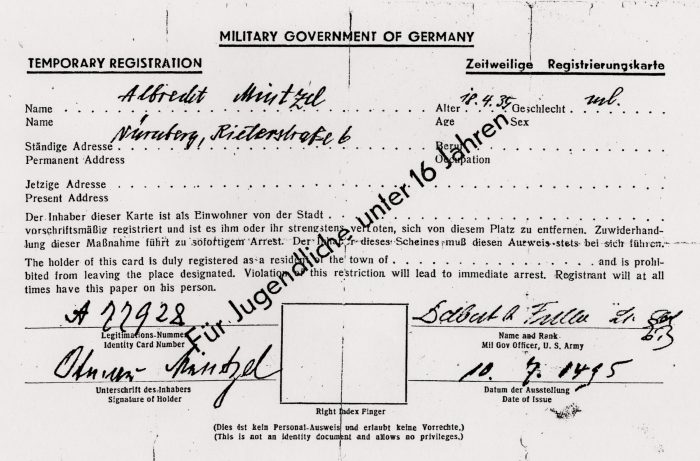

Zeitweilige Registrierungskarte der US-Miltärregierung für Albrecht Mintzel

Zeitweilige Registrierungskarte der US-Miltärregierung für Albrecht Mintzel

Der Krieg ist aus. Am Geburtstag des Führers beginnt für uns die Besatzungszeit, am 2. Juli 1945 kehren wir nach Nürnberg zurück