„Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung“

Politische Gesinnung und erzieherische Absicht meines Vaters kamen deutlich in seinen Geschenken zum Ausdruck. Wahrscheinlich war es im Jahre 1948 aus Anlass meines 13. Geburtstages, als mein Vater mir ein Büchlein schenkte, in dem über die patriotische Tat des Nürnberger Buchhändlers Johann Philipp Palm und dessen Hinrichtung berichtet worden war. Palm, ein geborener Württemberger, der sich in Nürnberg als Buchhändler niedergelassen hatte und Bürger der Stadt geworden war, hatte im Juni 1806 in seiner Verlagsbuchhandlung eine 144 Seiten umfassende Schrift mit dem Titel „Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung“ verlegt. Die anonyme Streitschrift hatte sich gegen die preußische Neutralitätspolitik seit 1795, gegen Napoleon I. und seine süddeutschen Verbündeten Napoleons sowie gegen die seit dem Krieg von 1805 andauernde französische Besatzung in deutschen Territorien gerichtet. Der Verfasser hatte beklagt: „Wenn aber, wie es dermalen leider geschieht, von Napoleon sanktionierte oder erweiterte Königreiche, diesem sich darüber so sehr verpflichten, dass sie ihre Staaten von französischen Kriegsvölkern aushungern, durch die schändlichsten Gelderpressungen in die bitterste Armut stürzen, und wie der Fall bei Preußen eintritt, von Verträgen sich losreißen, und zu Napoleons, des Welterschütterers, Werkzeugen gebrauchen lassen, dann ist gewiss die Stunde vorhanden, da das in Absicht seiner Einwohner kultiviertestes, seiner Lage nach glücklichste, seines Ranges erste und vorzüglichste, das Deutsche Reich dem Untergang, an dessen Rand es geführt ist, nimmer entfliehen kann.“ Preußen hätte, so der Verfasser, maßgeblich zur Erniedrigung Deutschlands beigetragen und Napoleon den „Schlüssel zu allen deutschen Provinzen“ ausgehändigt. In der zweiten Auflage der Streitschrift war der Verfasser noch weiter gegangen und hatte seiner Klage über die politischen Zustände einen Aufruf angehängt, in dem er zur Vereinigung der Truppen Sachsens, Preußens und Österreichs aufgerufen hatte, um Napoleon aus Deutschland zu vertreiben. Die französischen Militärbehörden hatten daraufhin, unterstützt von deutschen Kollaborateuren, den Nürnberger Verleger verfolgt, unter staatsrechtlich und polizeistaatlich zweifelhaften Umständen gefangen genommen und am 26. August 1806 in Braunau am Inn hingerichtet. Mein Vater hatte, dessen bin ich gewiss, Parallelen zur politischen Situation von 1945 und seiner Rolle am Nürnberger Militärgerichtshof im Sinn, als er mir dieses Büchlein auf den Gabentisch legte. Er wollte einen Patrioten aus mir machen.

Unbekannter Künstler, Hinrichtung Palms. Die Szene ist nicht richtig dargestellt, Palm waren in Wirklichkeit die Augen verbunden. Photo: Bezirksmuseum Braunau / Georg A. Thuringer

Unbekannter Künstler, Hinrichtung Palms. Die Szene ist nicht richtig dargestellt, Palm waren in Wirklichkeit die Augen verbunden. Photo: Bezirksmuseum Braunau / Georg A. Thuringer

Ich war von der historischen Erzählung so begeistert und zugleich so tief erschüttert, dass ich die Nürnberger Buchhandlung Korn & Berg, die in der Altstadt am fast völlig zerstörten Hauptmarkt ihr Geschäft hatte, beauftragte, auf antiquarischen Wegen nach einem Original zu suchen. Sie wurde fündig. Der Stoff zog mich über Monate in seinen Bann. Ich begann ein Drama zu schreiben, erfand Dialoge, befasste mich mit der Theorie des Dramas, mit der Forderung nach Einheit von Ort, Zeit und Handlung. Ein literarisch-dramaturgisches Talent kam allerdings nicht zutage. Das Manuskript, das ich bis heute aufbewahrt habe, verrät eher eine aufgewühlte Gemütsverfassung als schriftstellerische Begabung. In dramatischen Szenen zeichnete ich die Verfolgung, Verhaftung und Hinrichtung Palms nach, ohne zu glauben oder zu hoffen, dass da ein kleiner William Shakespeare, Gerhard Hauptmann oder sonst ein Dramatiker am Werk sei. Nein! Von solchen literarischen Höhenflügen träumte ich nicht! Mir war immer klar, dass ich nicht zum Romancier geboren war. Ich entdeckte schon im Alter von dreizehn Jahren das dokumentarische Schreiben für mich und beschrieb, was ich in freier Natur beobachtete. Die literarische Gattung des Sachbuches war das, was mir lag. Mein Bühnenstück über Palms Leben und Sterben blieb ein dilettantisches Fragment. Wenn ich mich ,,literarisch“ auszudrücken versuchte und zum Beispiel Verse schrieb, dann hatte das eine expressive Ventilfunktion. Ich wollte und musste das, was mich emotional bewegte, manchmal in Reime kleiden. Dabei ließ ich mich von Klassikern der deutschen und europäischen Literatur anregen, deren Werke in den Bücherregalen meines Vaters standen.

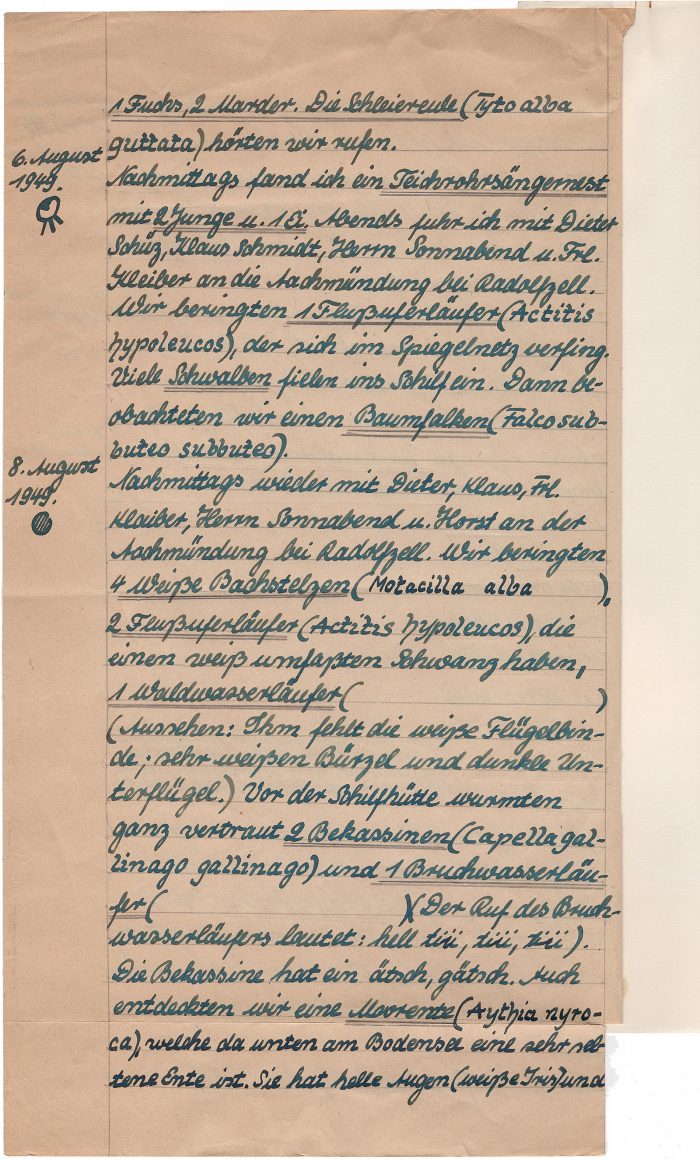

Ich entdeckte schon im Alter von dreizehn Jahren das dokumentarische Schreiben für mich und beschrieb, was ich in freier Natur beobachtete – ornithologisches Beobachtungsprotokoll, 1949

Ich entdeckte schon im Alter von dreizehn Jahren das dokumentarische Schreiben für mich und beschrieb, was ich in freier Natur beobachtete – ornithologisches Beobachtungsprotokoll, 1949

So stark das Schicksal Palms mich auch berührt und bewegt hatte, so wollte ich dennoch kein Held werden, schon gar nicht einer, der wegen seines Patriotismus hingerichtet wird. Aber ich fing an, mich für die jüngere Geschichte Deutschlands zu interessieren. Das väterliche Geschenk hatte zumindest die gewollte Wirkung nicht ganz verfehlt. Die bildungsbürgerliche Atmosphäre meines Elternhauses hat mich von Kindesbeinen an umweht. Sie blies nach allen Richtungen, nach dem kühlen Norden naturwissenschaftlicher Sachlichkeit, nach dem ästhetischen Süden von Kunst und Literatur, nach dem Osten der Religionen und nach dem Westen der Zivilisation. Meine innere Kompassnadel pendelte unruhig hin und her. Ich hatte mehrere Talente, was mich zeitlebens zu einem Grenzgänger und wissbegierigen Entdecker machte. Es gab in meinem Leben nicht nur eine potenzielle Entwicklungslinie, was mich schwierigen Entscheidungssituationen aussetzte. Nach allerlei Probeläufen fand ich erst spät den Weg in die Wissenschaft.

Eine autoritär verfasste Familie

So viele Anregungen die bildungsbürgerliche Atmosphäre in der Familie auch bot, die familiären Verhältnisse blieben labil, von beruflichen und wirtschaftlichen Ungewissheiten überschattet. Psychische und physische Gewalt prägten den familiären Alltag. Nachdem die Nachfolgeprozesse am Nürnberger Militärtribunal zu Ende gegangen waren, traf meinen Vater wieder das Los der „Verdrängten“, die auch als „Ennazifierungsentlassene“ bezeichnet wurden. Wie viele hunderttausend ehemalige Nazi-Mitläufer hatte er vorerst wegen seiner nationalsozialistischen Vergangenheit keine Chance, wieder in den öffentlichen Dienst zurückkehren zu können. Der Artikel 131 des Grundgesetzes der 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland schob einer Wiedereinstellung den Riegel vor. Er musste sich in den Jahren 1949/50 nach einer neuen Einkommensquelle umsehen und Arbeit unter seiner beruflichen Qualifikation annehmen. Dabei schickte er häufig meine Mutter vor, um etwas zu erreichen. Mehrmals setzte sie sich für ihn bei Behörden und bei prominenten Politikern ein. Kurz vor Ende der Prozesse vor dem Nürnberger Militärtribunal hatte sie sich an den damaligen bayerischen Justizminister gewandt, um Dr. Josef Müllers Gunst für eine Einstellung meines Vaters in den bayerischen Justizdienst zu gewinnen. Sie hatte wohl gehofft, dass seine Rolle als Verteidiger in den Kriegsverbrecher-Prozessen ins Gewicht fallen würde. Wie aus einem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz vom 18. Februar 1949 an meinen Vater hervorgeht, war ihr Einsatz vergebens. Der Bescheid und die in dem Schreiben geäußerte Einschätzung machten in der Tat alle Hoffnungen zunichte, in absehbarer Zeit wieder im öffentlichen Dienst eingestellt zu werden.

„Betrifft Ihr Gesuch um Übernahme in den bayerischen Justizdienst.

Wie ihnen durch die Entschließung vom 13. 09. 1948 eröffnet und Ihrer Gattin wiederholt mündlich mitgeteilt worden ist, besteht keine Aussicht auf Ihre Verwendung im bayerischen Justizdienst. Solange nicht die früheren bayerischen Richter mit nicht erheblicherer politischer Belastung wiederverwendet sind, und die Flüchtlingsjuristen, die nach dem Gesetz übernommen werden müssen, angestellt sind, ist es unmöglich, Bewerbern, die aus der Verwaltung kommen, zu übernehmen. Ich habe gestern Ihrer Gattin ausführlich auseinandergesetzt, dass es mir unmöglich ist, Sie für eine Übernahme vorzuschlagen. Die Justizverwaltung kann nicht Beamte anderer Verwaltungen, die dort wegen ihrer politischen Belastung nicht mehr übernommen werden, aufnehmen. Die derzeitigen Personalverhältnisse werden auf lange Sicht andauern, so dass Sie sich auch künftighin keine Hoffnung machen dürfen. Es tut mir leid, Ihr Gesuch trotz Ihrer ungünstigen wirtschaftlichen Lage nicht berücksichtigen zu können. Ministerialdirektor Dr. Konrad“

Zunächst schlug sich mein Vater als Anwaltsassessor durch, mit anderen Worten, als juristische Hilfskraft. Im Mai 1949 eröffnete er dann eine eigene Anwaltspraxis, die er bis in das Jahr 1950 mit mäßigem Erfolg führte. Die Einnahmen waren unregelmäßig und schwankten erheblich. Das Familienleben litt schwer darunter. Gerade nach seiner anspruchsvollen und gut finanzierten Tätigkeit am Militärtribunal empfand mein Vater seine berufliche Situation als „verdrängter Beamter“ als demütigend. Sein Gemütszustand verfinsterte sich, seine tyrannischen Charaktereigenschaften verstärkten sich. Schon wegen geringfügiger Anlässe geriet er außer Fassung. Spannungen zwischen den Eltern ließen selten eine anhaltende friedliche Stimmung aufkommen. Meine Mutter beklagte sich bei mir über die Unduldsamkeit und auch über Handgreiflichkeiten meines Vaters. Wir Kinder fürchteten uns vor seinem Zorn. Wenn er nach Hause kam und zu uns trat, ängstigten wir Kinder uns. Kein freundlicher Gruß, kein Lächeln, keine verbindliche Geste. Mit bohrendem Blick prüfte er die Schar. Schulfreunde fürchteten sich vor seinem strengen Blick, sie verließen gewöhnlich rasch den Raum und machten sich aus dem Staub.

An den Einstellungen und Verhaltensweisen meines Vaters waren alle Komponenten des „autoritären Syndroms“ geradezu musterhaft abzulesen: Starres Festhalten an Konventionen, Machtorientierung, Unterwerfung unter starke Führerpersönlichkeiten, destruktive Neigungen und Zynismus. Er schnitt eiskalt Mitmenschen und Berufsgenossen und war ihnen gegenüber oftmals feindlich eingestellt, er setzte Mitmenschen und Mitarbeiter persönlich herab, er neigte dazu, sich über andere zu erhöhen und Macht auszuüben. Er erwartete, dass man seine Meinung teilte und die Welt so sah wie er. Er konnte aber auch, wenn aus seiner Vergangenheit bestimmte Personen auftraten, wenn gefeiert wurde oder rührselige Themen zur Diskussion standen, sentimental werden, mitunter sogar weich vor Rührung. Eine andere Seite seines Gemüts machte ihn aufgeschlossen und zugänglich. An Silvester stimmte er um Mitternacht zu Zuckerhut und Punch, wenn der Alkohol abgefackelt wurde, das patriotische Lied an, das 1814 am Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig von einem gewissen Johann Heinrich Ch. Nonne gedichtet worden war: „Flamme, empor!/Steige mit loderndem Scheine/auf dem Gebirgen am Rheine/glühend empor!//Siehe, wir stehn treu im geweihten Kreise/dich zu des Vaterlands Preise/brennen zu sehn!//Heilig Glut!/Rufe die Jugend zusammen/wachse der Mut!//Auf allen Höhen/leuchte das flammende Zeichen,/ daß alle Feinde erbleichen/wenn sie dich sehn…“ Ich fand das immer komisch.

Mein Vater folgte dem alten biblischen Grundsatz: „Wer seine Kinder liebt, der züchtigt sie!“ Er prügelte mich schon aus geringstem Anlass. Meine Mutter drohte, wenn sie sich nicht anders zu helfen wusste, mit der Autorität meines Vaters: „Warte nur, wenn Papa nach Hause kommt!“ Er war nach altem Recht der allein Erziehungsberechtigte und zum Prügeln gesetzlich ermächtigt. Er allein durfte beispielsweise die Schulzeugnisse unterschreiben, die Mutter hatte sich dem Diktat des Vaters zu fügen. Diese Rechtsgrundlagen für die häusliche Tyrannei der Väter sind heute so gut wie vergessen.

Bezwingung der väterlichen Allmacht

Wie es mir gelingen könnte, mich gegen meinen Vater zu behaupten, wurde zu einer Grundfrage meiner Persönlichkeitsentwicklung. Es kam, wörtlich gemeint, zu einer Art Zweikampf, den ich mit brachialer Gewalt für mich entschied. Die Tyrannei meines Vaters konnte, das behaupte ich auch heute noch, nur mit Gegengewalt gebrochen worden. Als er mich im Alter von etwa sechzehn Jahren wieder einmal verprügeln wollte, packte ich ihn bei den Armen und drohte zurückzuschlagen. Seither ließ er vom Prügeln ab. Er drohte mir nie wieder mit körperlicher Züchtigung. Das Gewaltspiel war zwar aus, aber die autoritäre Prägung wirkte fort

Erst sehr viel später wurde mir vollends klar, wie tief sich mir dieses „Gewaltspiel“, die damals praktizierte Züchtigungspädagogik und die Bezwingung der väterlichen Allmacht, als Handlungsmuster eingeprägt hatten. Die Auseinandersetzungen wirkten sich nachhaltig auf meinen Umgang mit Autoritäten aus. Ich wurde rebellisch gegen angemaßte, halsstarrige Autorität, die gesellschaftliche und institutionelle Machtpositionen ausnutzt, um auch zweifelhafte Zwecke durchzusetzen. Diese Empfindlichkeiten brachten mich rasch in eine Kampfstimmung und Abwehrhaltung – gegen autoritäre Lehrer, gegen akademische Platzhirsche, gegen einen Universitätspräsidenten, der mit fadenscheinigen Argumenten eine universitätspolitische Fehlentscheidung verteidigt. „Alpha-Tiere“ weckten in mir stets Kampfeslust und intellektuelle Gegenaktionen. Zu „Übervätern“ hatte ich immer ein zwiespältiges Verhältnis, nicht zuletzt zu einem allgewaltigen Gottesbild. In dieser psychologischen und mentalen Handlungsbereitschaft lauerte die Gefahr, in konkreten Auseinandersetzungen die eigene Kraft falsch einzusetzen oder an der falschen Front zu kämpfen. Die in der Sozialforschung seit den 1930er Jahren erforschten und weiterhin diskutierten Muster autoritärer Einstellungen und Verhaltensweisen (Erich Fromm, Theodor W. Adorno, Wilhelm Reich, Max Horkheimer und andere) zu erkennen und zu durchschauen, war mir lange nicht möglich. Stattdessen entzog ich mich dem väterlichen autoritären Regime durch Verweigerung und Flucht. Es war ein langer, leidvoller Prozess. Erst Ende der 1950er/Anfang der 1960er Jahre gelang es mir, aus dem emotionalen und mentalen Bannkreis des autoritären Sozialcharakters herauszutreten und mich als eine selbständige Person weiterzuentwickeln.

Die Rehabilitierung der 131er

Die berufliche Situation meines Vaters begann sich erst zu verbessern, als ihm 1951 die Rückkehr ins Beamtenverhältnis und damit in eine höhere Beamtenlaufbahn ermöglicht wurde, nachdem der Deutsche Bundestag einstimmig die Neuregelung des Artikels 131 im Grundgesetz verabschiedet hatte. Fortan konnten öffentliche Bedienstete, sofern sie im Zuge der Entnazifizierung nicht unter die Gruppen der „Belasteten“ oder „Hauptschuldigen“ gefallen waren, als Beamte in den öffentlichen Dienst zurückkehren. Mein Vater bewarb sich an die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Würzburg und wurde zunächst im Rang eines Regierungsrates im Angestelltenverhältnis übernommen. Nachdem die Neureglung verabschiedet war, konnte er wieder ins Beamtenverhältnis übernommen werden. Er durchlief danach alle Dienstränge bis zum Leitenden Regierungsdirektor. Die finanzielle Lage der Familie war seither gesichert.

Die Neuregelung des Artikels 131 diente der raschen Wiedereingliederung der ehemaligen „Entnazifizierungs-Entlassenen“ in die Nachkriegsgesellschaft und der Entschärfung politisch-sozialer Spannungen. Die beabsichtigte Wirkung einer inneren Befriedung zeigte sich im individuellen Fall meines Vaters deutlich darin, dass er sich allmählich mit der zweiten deutschen Demokratie aussöhnte, obschon er manchmal in nächtlichen Gesprächen in eine Glorifizierung der frühen Nazi-Zeit zurückfiel. Dann erzählte er begeistert, dass er 1922 als Sechzehnjähriger an Hitlers „Marsch auf Coburg“ teilgenommen hatte, im Zentrum der Stadt in Schlägereien mit Kommunisten verwickelt gewesen und dafür 1932 mit dem Coburger Abzeichen „Mit Hitler in Coburg 1922-1932“ ausgezeichnet worden war. Der Mythos vom angeblich „guten Hitler“ wollte nicht aus seinem Kopf.

Tischmanieren und Menschenverachtung

Als die Jahre bitterer Not vorüber waren und wir aus dem Provisorium der „Wohn“-Küche wieder ins Esszimmer überwechseln konnten, kehrte auch dort wieder bürgerliche Ordnung ein. Der häusliche Mittagstisch und die Essensvorschriften unterstanden dem strengen Regime meines Vaters und der in diesen Dingen an meine Mutter delegierten Autorität. Geschirr, Besteck, Gläser und Servietten mussten sorgfältig aufgedeckt sein, die Reihenfolge des Bestecks genau beachtet, die Salatteller links von den Tellern, Trinkgläser rechts davon platziert sein. Nach jedem Gang wurden die Teller abgedeckt. Alles hatte leise zu geschehen. Geklapper war verpönt. Die Arme auf den Tisch zu legen, galt als unfein und wurde verboten. Nur die Hände durften zu beiden Seiten der Teller auf den Tisch platziert werden, und dies selbstverständlich nur frisch gewaschen. Wir mussten solange auf unseren Stühlen sitzen bleiben, bis die Eltern das Mahl für beendet erklärt hatten. Mein Vater kontrollierte alles und rügte jeden Verstoß gegen die Etikette, um uns gesellschaftsfähig zu machen. Zu den unumstößlichen Tischregeln gehörte auch, dass wir Kinder während der Mahlzeit zu schweigen hatten, es sei denn, Vater oder Mutter hatten uns zum Sprechen aufgefordert. Wollten wir etwas sagen, mussten wir fragen und einen Grund nennen. So war der Mittagstisch ein Ort des Schweigens. Jeder löffelte leise seinen Suppenteller leer. Essen und Trinken mussten möglichst geräuschlos vor sich gehen. Schlürfen war strikt untersagt. Die Regeln machten es fast unmöglich, uns am Tisch über Geschehnisse des Tages auszutauschen. Sie erstickten unser Mitteilungsbedürfnis, ersparten uns allerdings auch peinliche Fragen.

Mein Großvater war zur Zeit des strengen Tischregimentes meines Vaters fast achtzig Jahre alt. Er war in der entbehrungsreichen Zeit mager geworden. Seine wasserblauen Augen blickten müde in die Runde. Seine Hände zitterten, wenn er nach einem Gegenstand griff. Er knickte ein, wenn er sich vom Tisch erhob, er musste sich auf die Tischkannte stützen, um aufzustehen. Wir spürten, dass sein Leben zu Ende ging, ein Leben voll Bitternis und Entsagung. Ich schildere eine Szene, die ich nie vergessen werde: Ein Exerzieren der Tischregeln an einem fast Achtzigjährigen.

Mein Großvater sitzt mit uns am Mittagstisch. Wir essen schweigend unser Mahl und bemühen uns, die Löffel geräuschlos in die Suppe zu tauchen. Die Hand meines Großvaters, der links von mir am unteren Tischende sitzt, zittert. Er bückt sich über seinen Teller. Wenn er seinen Löffel zum Mund führt, tropft Suppe herunter. Er schlürft die Suppe zitternd ein. Die Stille am Tisch lässt sein Schlürfen lauter erscheinen, als es in einer gesprächigen Runde der Fall gewesen wäre. Mein Vater blickt streng auf den schlürfenden Alten. Er maßregelt seinen Vater und fordert ihn mit schneidender Stimme auf, anständig zu essen. Über seinen Teller geneigt versucht mein Großvater, seinem Sohn zu gehorchen. Es gelingt ihm nicht, seine Hand zittert, Suppe fließt vom Löffel, wieder kommt aus seinem Mund der verpönte Laut. Mein Vater droht dem Alten an, ihn vom Tisch zu verweisen. Mein Großvater blickt verstört auf, es gelingt ihm nicht mehr, die rigorose Tischregel einzuhalten. Mein Vater verweist ihn schroff des Tisches und schickt ihn in die Küche. Der alte Mann nimmt seinen Teller und verlässt das Esszimmer. Ich empfinde tiefes Mitleid mit meinem Großvater, muss aber schweigen, denn der Haustyrann ließe keine Widerrede zu. Vor den Augen seiner Familie verletzt er die Würde eines alten Menschen und setzt Tischmanieren ohne Rücksicht auf die physische und psychische Befindlichkeit eines alten Menschen mit autoritärer Gewalt zu einer menschenverachtenden Norm. Hätte er die großväterliche Schwäche nicht als Beispiel einer liebenden Ausnahme machen können? Drei Jahrzehnte später werden die Hände meines Vaters zittern. Er sieht schlecht. Seine physische Verfassung ermöglicht es ihm nicht mehr, die bürgerlichen Essvorschriften, die er einstmals so streng eingefordert hatte, selbst einzuhalten. Er schlürft und sabbert und verlangt, dass wir Verständnis für seine altersbedingten Einschränkungen haben. Ich habe in diesen Momenten immer daran denken müssen, wie übel er seinen Vater behandelt hatte.