Mit Sack und Pack in die Oberpfalz

Spätestens nach dem Fall von Stalingrad bedurfte es keiner Hellsicht mehr, um zu erkennen, dass der Russland-Feldzug in einer Katastrophe enden würde. Die verlorene Schlacht um Stalingrad wurde auch in meinem Leben zu einem Wendepunkt. Ich hatte das Glück, in einer idyllischen Nische den Zweiten Weltkrieg zu überleben. Im Frühjahr 1943 sorgen mein Großvater und Vater dafür, dass sich die Familie in einem abgelegenen Waldwinkel verstecken kann. Wir verlassen die „Stadt der Reichsparteitage“, wie sie zu Hitlers Zeiten genannt wird, und ziehen mit Sack und Pack in die Oberpfalz. Mein Großvater hatte auf seinen Ausflügen nicht weit von Eschenbach entfernt, in einer bewaldeten Senke, eine Einöde entdeckt: die Holzmühle, ein altes Bauernhaus, an das eine Mühle und ein Sägewerk angebaut sind, eine große Scheune und Stallungen für Rinder, Pferde und Schweine. Gegenüber den alten Gebäuden steht auf einem Hang ein Neubau, in den später einmal die nächste Bauerngeneration einziehen sollte. Nun ziehen dort meine Mutter, mein Großvater, wir fünf Kinder und das Dienstmädchen Emmi ein. Wir haben weder elektrisches Licht noch fließendes Wasser. Das fahle Licht der Petroleumlampen hilft uns durch die Dunkelheit der Neumondnächte und der Wintermonate. Das Holzsammeln für den Ofen und das Schleppen der Wassereimer von der Quelle am bewaldeten Hang zum Haus gehören zu meinen täglichen Pflichten. Mein Vater muss in Nürnberg bleiben, wo er, „uk“-gestellt, als “unabkömmlicher“ Oberverwaltungsrat im Dienst der Stadtverwaltung steht. Er hatte sich freiwillig zu Wehrmacht gemeldet und war von 1941 bis 1942 in der Normandie stationiert und dort, mehr Karikatur eines Soldaten, im Schreibstubendienst eingesetzt gewesen. In der Familie hatte es seit Jahrhunderten keine militärische Tradition gegeben. Als schwerkranker Mann kehrte mein Vater aus dem Kriegsdienst zurück und war seither vom Wehrdienst befreit.

Holzmühle bei Eschenbach / Oberpfalz, Sommer 1943; Photo: Kurt O. Mintzel

Holzmühle bei Eschenbach / Oberpfalz, Sommer 1943; Photo: Kurt O. Mintzel

Holzmühle bei Eschenbach: Sägewerk, Sommer 1943; Photo: Kurt O. Mintzel

Holzmühle bei Eschenbach: Sägewerk, Sommer 1943; Photo: Kurt O. Mintzel

Meine Schwester und ich gehen in Tremmersdorf zur Dorfschule, das rund zwei Kilometer von der Holzmühle entfernt liegt. In der typisch bayrischen Zwergschule werden acht Klassen unterrichtet. Die zwanzig Schüler der ersten bis zur achten Klasse sitzen in einem engen Raum in zwei Bankreihen, vorne die Jüngsten, hinten die Älteren. Lehrer Anton Mailer geht am Morgen durch die Bankreihen, jede Klasse erhält ihr Pensum. Im Winter wird der Schulraum mit einem Kanonenofen beheizt. Der Lehrer schiebt ein paar Holzscheite nach. Der Unterricht beginnt morgens um acht Uhr und endet mittags. Die Schüler der unteren Klassen schreiben mit Griffeln auf Schiefertafeln, die der oberen benutzen schon Schulhefte. Das Unterrichtsmaterial ist kümmerlich, verglichen mit heutigen Standards katastrophal. Ich nehme gern am Unterricht teil und verfolge, was Lehrer Mailer bei der Unterrichtung der höheren Klassen vorne auf die große Lehrertafel schreibt und zeichnet. Das war ein Lernvorteil dieses binnendifferenzierten Unterrichts. Ich liebe das Schönschreiben, das zu den täglichen Aufgaben gehört. Zeile für Zeile schreibe ich auf meiner Schiefertafel Buchstabenreihen. Dafür werde ich in meinem Schulzeugnis mit der Note Eins belohnt. Es wird zu einer Manie und hat meine Schriftzüge bis ins hohe Alter geprägt. Der Unterricht für acht Klassen in einem kleinen Raum verlangt Disziplin. Die Schüler, unruhige Bauernjungen, werden wie ehedem mit Stock und Rute bestraft. Dies geschieht in der Regel hinter den letzten Schulbänken an der Wand. Schülerinnen kommen mit einer Verwarnung davon. Lehrer Mailer, ein schmächtiger Mann, wohnt mit seiner Familie im ersten Stock des Schulhauses in einfachen Verhältnissen. Vor dem Gebäude befindet sich ein umzäunter Platz, der Schulhof. An der Seite steht ein Fahnenmast für den nationalsozialistischen Flaggenappell. Der Mast ist höher als das einstöckige Schulhaus. Bis zum Kriegsende hören wir täglich den Kanonendonner, der vom nahen Truppenübungsplatz Grafenwöhr herüberschallt. Am Tag ziehen Geschwader feindlicher Kampfbomber hoch am Himmel ihre todbringende Bahn und hinterlassen lange Kondensstreifen.

Postkarte „Gruß aus Temmersdorf, Oberpfalz“, 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts

Postkarte „Gruß aus Temmersdorf, Oberpfalz“, 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts

Geschwister Mintzel am Weiher hinter der Holzmühle bei Eschenbach / Oberpfalz, Sommer 1943; von links: Johann Albrecht (Alf), Johann Heinrich (Hein), Dorothea (Dorle); Photo: Kurt O. Mintzel

Als wir uns in den letzten Kriegsjahren dort hinten, tief in der Oberpfalz, versteckt hielten, lag die Landschaft wie vor drei- oder gar vier vierhundert Jahren vor uns. Seit Jahrhunderten hatte der Mensch dieses sumpfige Gebiet so belassen, wie es nach den Rodungen ausgesehen hatte. Manchmal wateten Männer am Rande des Großen Rußweihers durch das Schilf und raubten die Eier der auffliegenden Lachmöwen. In dieses Versteck in der Mühlbachsenke drangen nur wenige Nachrichten von außen herein. Es gab selbst noch gegen Ende des Zweiten Weltkrieges idyllische Orte und Nischen, wo der Anschein herrschte, sie würden vom Weltgeschehen ausgespart bleiben. Wie vor Jahrhunderten lag dieser Winkel der Welt abseits der entsetzlichen Geschehnisse. Wir waren dahinten fast vergessen worden.

Doch am 2. Januar 1945 holt uns die Realität ein: Die Royal Air Force (RAF) und die US-amerikanischen Luftstreitkräfte greifen die Stadt der Reichsparteitage an. Mit einem verschlüsselten Code soll die BBC britische Agenten im Raum Nürnberg gewarnt haben: „Wagnerfreunde, am 2. Januar bringen wir die Meistersinger.“ Eine zynische Botschaft, hinter den Meistersingern verbergen sich über fünfhundert Bomber, die am Abend des 2. Januars auf ihr Ziel Nürnberg einschwenken und um 18.43 Uhr ihre Bombenschächte öffnen.

Im Inferno des Großangriffes kommen, wie die amtliche Statistik später mitteilen wird, 1794 Menschen um. Hunderttausend Einwohner werden obdachlos. Die „fliegenden Festungen“ der RAF entladen 1825 Tonnen Spreng- und 379 Tonnen Stabbrandbomben, die 4553 Wohngebäude völlig zerstören, 2047 schwer und 2993 mittelschwer beschädigen. Die statistischen Angaben lassen das kolossale Ausmaß der Zerstörungen erahnen. Vom „Schatzkästlein“ des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation bleibt nur ein schrecklicher Trümmerhaufen übrig. Unschätzbare kulturelle Werte gehen in dieser Nacht für immer verloren. Das Leben von nahezu zweitausend Menschen wird ausgelöscht. Es wären sicher noch sehr viel mehr Opfer zu beklagen gewesen, hätte ein Großteil der Einwohnerschaft nicht schon vorher die Stadt verlassen und sich auf dem Lande in Sicherheit gebracht. Die Zerstörungen waren so gewaltig, dass damals ein Wiederaufbau der Stadt nicht mehr möglich schien. Ich erlebe das Höllengewitter des Angriffs aus einer Entfernung von etwa fünfzig Kilometern Luftlinie. Wenige Tage später sehe ich die Zerstörungen aus nächster Nähe. Noch heute erschauere ich, wenn ich das Erlebte aus meinem Gedächtnis hochkommen lasse. Ich habe meine Erinnerungen schon vor vielen Jahren niedergeschrieben und greife hier auf meine Aufzeichnungen zurück.

2. Januar 1945. Die Nacht ist hereingebrochen, draußen ist es stockfinster, ein kalter Winterabend. Wir sitzen in der Wohnküche um den großen Tisch: mein Großvater, meine Mutter, wir fünf kleinen Kinder, das Dienstmädchen. Die Suppe dampft im Teller. Im eisernen Küchenherd zerplatzen im Feuer die Fichtenzapfen, das Reisig knistert und prasselt in der Glut, im Messingkessel brodelt das Wasser leise vor sich hin. Die Küche ist in den gedämpften, warmen Schein einer Petroleumlampe getaucht. Wir hören die Mäuse in den Hohlräumen der Wände trippeln und rascheln. Sie sind so frech, dass sie während unserer Mahlzeit über den Absatz des Küchenbuffets laufen und nach unten rutschen. Für viele Mäuse bedeutet ihr Schnelllauf über den Absatz den sicheren Tod. Allabendlich stellt meine Mutter einen Eimer mit Wasser gefüllt ans Büffet, jeden Morgen finden wir darin eine ersoffene Maus. Doch werden wir der Plage nicht Herr. Wir Kinder gruseln und amüsieren uns zugleich über die leichtfüßige Plage. Großvater rezitiert aus E.T.A. Hoffmanns phantastischen Märchen „Nussknacker und Mausekönig“: „Knack – knack – knack – dummes Mausepack – knack – knack – Mausepack – krick, krack!“ Wir kringeln uns vor Lachen. „Nochmal ,Opa!“ – Großvater schmunzelt vergnügt und tut uns den Gefallen.

Plötzlich ein fernes Rollen und Grollen, als zöge ein Gewitter auf. Wir horchen auf, lauschen – ein fernes, dumpfes, ungewöhnliches Donnern. Wir gehen aus der Küche, verlassen das Haus über den hinteren Ausgang. Meine Mutter, mein Großvater und ich laufen auf die Wiese hinter dem Haus. Emmi ist bei meinen Geschwistern im Haus geblieben. Das Donnern kommt aus dem Westen. Wir schauen hinüber. Am Horizont leuchten Blitze auf, der Himmel verfärbt sich rötlich. Wir hören Detonationen, ihre Schallwellen erreichen uns in raschen Folgen. Donner auf Donner, Lichtblitz auf Lichtblitz, rötlicher Horizont. Kein Zweifel mehr, wir beobachten ein furchtbares Geschehen. Nürnberg wird von Bomberverbänden angegriffen. Wir ahnen, dass die Zerstörungen ein fast unvorstellbares Ausmaß haben müssen. Sofort macht die bange Frage die Runde, ob mein Vater den Luftangriff überlebt hat. Er ist Oberregierungsrat in der Nürnberger Stadtverwaltung und in seinem Amt mitverantwortlich für die Organisation der Rettungsdienste und Hilfsmaßnahmen nach Angriffen. Er hält sich zum Zeitpunkt des Angriffes in der Stadt auf. Meine Mutter und mein Großvater sind höchst besorgt.

Wir sind in der Einöde von der öffentlichen Kommunikation weitgehend abgeschnitten. Wir haben keine Elektrizität, keinen Volksempfänger, keine Zeitung. Die Zeitung müssen wir in der nächstgelegenen Kleinstadt holen, in Eschenbach. Mein Großvater, der Zeitungsleser, kann aus ihr nur sporadisch Informationen schöpfen. Nur über die Landpost sind wir mit der Welt verbunden, aber auch die kommt nur einmal in der Woche. Drei Tage warten wir vergeblich auf Post, auf ein Telegramm, auf irgendeine Nachricht von meinem Vater. Schließlich bleibt uns nichts anderes übrige, als uns selbst auf den Weg nach Nürnberg zu machen, um Gewissheit zu erlangen. Mein Großvater und ich brechen nach auf, um nach meinem Vater zu suchen. Doch die Einöde ist nicht an das große Verkehrsnetz angeschlossen. Die nächste Eisenbahnstation liegt einen Fußweg von eineinhalb Stunden entfernt, und es fahren keine Züge mehr nach Nürnberg. Wir müssen uns also zu Fuß nach Nürnberg durchschlagen, rund siebzig Kilometer Wegstrecke liegen vor uns.

5. Januar 1945, dritter Tag nach dem Luftangriff: Die Bäuerin gibt meinem Großvater und mir einen frisch gebackenen Laib Brot und ein Stück geräucherten Schinken mit auf den Weg. Mein Großvater packt alles Notwendige in seinen alten Rucksack. Wir brechen bei nasskaltem Wetter auf und wandern auf Pfaden, Fuhrwegen und Landstraßen über Kirchenthumbach, Auerbach und Pegnitz zur Autobahn, die von Berlin nach Nürnberg führt. Auf der Autobahn gehen wir mit Strümpfen, die Schuhe sind vom Regen durchweicht und unbrauchbar geworden. Die Füße schmerzen. Ich halte den Gewaltmarsch kaum durch. Eine Übernachtung reicht nicht aus, um genügend Kräfte zu sammeln. Mein Großvater wird in zwei Wochen 75 Jahre alt. Er ist hager, aber körperlich in erstaunlich guter Verfassung. Wir legen die Wegstrecke mit äußerster Anstrengung in gut zwei Tagen zurück, eine Hochleistung.

Gang durch das zerstörte Nürnberg

Am 7. Januar, fünf Tage nach dem Luftangriff, treffen wir in Nürnberg ein. Unterwegs haben wir schon von der Katastrophe gehört, vom Untergang der Stadt. Wir nähern uns, von dem Städtchen Lauf her, auf der Hauptstraße dem Stadtrand und durchqueren die Vorstadt Erlenstegen. Links und rechts Bombentrichter, zerstörte Häuser. Wir erreichen die Äußere Sulzbacher Straße mit – ehemals – dicht bebauten Straßenzügen und Stadtteilen. Ganze Straßenzüge liegen in Schutt und Asche. Ruine reiht sich an Ruine. Fensterhöhlen in Mauerresten, da und dort steigt noch Qualm aus den Schuttbergen. Schwelbrände, es riecht durchdringend brandig. Die Straßen sind nur mehr einspurig passierbar, die Straßenmitte ist provisorisch freigelegt, um überhaupt Verkehr zu ermöglichen. Zur rechten und zur linken Seite türmen sich die Schuttberge. An der Sulzbacher Straße steht fast kein Haus mehr, das Melanchthon-Gymnasium zur linken Hand ist schwer beschädigt. Die Straßenbeleuchtung ist völlig zerstört, das elektrische Netzwerk der Straßenbahnlinien hängt wirr an den Befestigungen herunter. Der Straßenbahnverkehr ist eingestellt, der öffentliche Verkehr weitgehend lahmgelegt. Menschen laufen durch die Trümmer, fahren auf Rädern, schieben kleine Karren, ziehen Leiterwagen hinter sich her, auf denen sie gerettetes Hab und Gut transportieren. Mein Großvater, ein alter Nürnberger Stadtbürger, führt mich in die Stadt hinein. Am letzten stadteinwärts gelegenen Straßenende steht kein Haus mehr. Am Laufer Torturm angekommen sehen wir kilometerweit Trümmerberge und Mauerreste der Altstadt. Die Türme der großen gotischen Kirchen, Sankt Lorenz und Sankt Sebald, sind geköpft. Nur wenige einzeln stehende Häuser ragen aus dem riesenhaften Schuttfeld heraus. Bergungstrupps suchen nach Verschütteten, geborgene Tote liegen abgedeckt auf der Straße zum Abtransport bereit. Mein Großvater hält inne, scheint zu überlegen, auf welchem Wege wir am besten zum Wohnhaus in der Rieterstraße gelangen können. Ich erinnere mich noch daran, in einem ausgebrannten Haus, dessen Stockwerke in sich zusammengefallen waren, an einer der stehengebliebenen Innenwände ein Bild mit Hitlers Porträt gesehen zu haben. Damals wusste ich noch nicht, dass auf dem Bild in der Ruine einer der größten Verbrecher des 20. Jahrhunderts hing. Für mich war er der Führer. So war es uns eingebläut worden. Auch in der elterlichen Wohnung hing ein großformatiges Bild des Führers. Hitler sah im Herrenzimmer als Feldherr gebieterisch auf meinen Vater herab. Erst drei Jahre später, als mein Vater am Nürnberger Militär-Tribunal als Verteidiger von Nazi-Größen wirkte, erfuhr ich etwas über die Massenmorde der nationalsozialistischen Verbrecher.

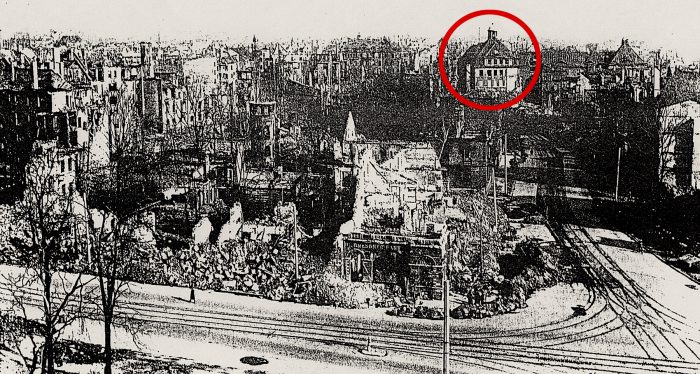

1945, Rathenauplatz – früher Feldmarschall-von-Hindenburg-Platz – und Sulzbacher Straße; markiert: Melanchthon-Gymnasium

1945, Rathenauplatz – früher Feldmarschall-von-Hindenburg-Platz – und Sulzbacher Straße; markiert: Melanchthon-Gymnasium

Mein Großvater und ich schweigen. Die ganze Zeit. Was wir sehen und was wir dabei empfinden, lässt sich nicht in Worte fassen. Vielleicht sind es ein paar einfache Worte gewesen, Bruchstücke eines Satzes. Vielleicht hat sich der alte Mann gescheut, mir, dem erst Zehnjährigen, seine Gefühle auszudrücken. Unter den Überlebenden herrscht eine tiefe Niedergeschlagenheit. Untergangsstimmung greift um sich. Wahrscheinlich ist es diese Lähmung, die meinem Großvater die Stimme nimmt, als wir durch die schwelenden Trümmerwüsten wandern. Ich habe ihn später nie danach gefragt, was er auf unserem gemeinsamen Weg durch die Ruinenlandschaft gefühlt und gedacht hat. Die jüngere Generation fragt die ältere nicht zur rechten Zeit, die ältere versäumt es, sich der jüngeren mitzuteilen. Wir wissen wenig voneinander, zu wenig. Heute würde ich viel darum geben, meinen Großvater fragen und mit ihm darüber ein Gespräch führen zu können.

Als wir in die Rieterstraße einbiegen, fällt uns ein Stein vom Herzen: Keines der Häuser ist zerstört, Hernach heißt es, die Straße sei geplant verschont worden, weil die Häuser Juden gehört hätten. Der Antisemitismus muss auch zur Erklärung purer Zufälle herhalten. Wir treffen in der Wohnung meinen Vater an. Ich sehe eine fremde Frau über den Gang huschen. Sie verschwindet in einem Zimmer. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob mein Vater jemals darüber gesprochen hat, wie er das Inferno überlebt hat. In meinem Leben bleibt der 2. Januar unauslöschlich als Tag des Unterganges von Alt- Nürnberg im Gedächtnis. Ich werde diese Erinnerungen nie wieder los. Bis heute werden diese an jedem 2. Januar geweckt. Um das Schweigen der Generationen zu brechen, werde ich meinen Kindern immer und immer wieder meine Kriegserinnerungen schildern.

„Die jüngere Generation fragt die ältere nicht zur rechten Zeit, die ältere versäumt es, sich der jüngeren mitzuteilen. Wir wissen wenig voneinander, zu wenig.“ Ja, wie wahr! Vielen Dank, lieber Papa, für diesen Blog!

„Die jüngere Generation fragt die ältere nicht zur rechten Zeit, die ältere versäumt es, sich der jüngeren mitzuteilen. Wir wissen wenig, voneinander, zu wenig.“ Ja, wie wahr. Ich danke dir, lieber Papa, für deinen Blog. Wir sind schon sehr gespannt auf das nächste Kapitel!

Sehr geehrter Prof.Dr. Mintzel, durch Zufall bin ich auf Ihren Blog gestoßen und habe mit großem Interesse Ihre beiden Beiträge gelesen, die Ihre Zeit in der Holzmühle beschreiben! Mit großem Interesse deshalb, weil ich (obwohl ich Münchner bin) die Holzmühle seit 1965 bestens kenne und seit 1967 mit einer Enkelin des Ihnen bekannten Georg Reis verheiratet (leider seit 2007 verwitwet) bin. Die Geschichten der letzten Kriegstage und dieser Zwangsarbeiter kenne ich von Erzählungen meiner Schwiegereltern und einer dieser Deutschen Soldaten, die in der Holzmühle aufgetaucht sind hat ja nach Kriegsende die Tochter Thea geheiratet und mit nach München genommen. Voriges Jahr ist er im Alter von 96 Jahren gestorben und ich hatte bis zu seiner letzten Stunde Kontakt mit ihm. Ich konnte von ihm noch einiges über die damalige Zeit erfahren, aber die wirklichen Zusammenhänge sind mir erst jetzt durch Ihre Berichte klar geworden – vielen Dank! Sollten Sie noch Interesse an der weiteren Geschichte der Holzmühle haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Oder haben Sie die Holzmühle in letzter Zeit Mal besucht? Sie befindet sich in einer absoluten „Hochblüte“!

Über eine Antwort würde ich mich freuen und grüße Sie ganz herzlich

Hermann Bloeßl, München