Die Würfel waren gefallen, die Entscheidung für ein Studium an der Universität getroffen. Von 1960 bis 1975 zeichnete und malte ich nicht einmal mehr im Sinne eines Hobbys. Im Sommer 1960 saß ich zum letzen Mal an Monotypien und schuf eine Serie von Illustrationen zu Gedichten von Thomas Stearns Eliot (1888–1965). Überwältigt von der suggestiv polyfonen Sprachmelodie seiner Gedichte las ich Eliots Langgedichte ›The Waste Land‹ (1922), ›The Hollow Men‹ (1925) und ›Ash-Wednesday‹ (1930) viele Male in der englischen Originalsprache, übersetzte sie und verlor mich in ihren Sprachbildern. Wie die Gedichtzyklen von Eliot, Pound, Benn und anderen, die ich so sehr schätzte, herrscht in ihnen eine düstere Stimmung vor.

Mit dem Studium der Rechtswissenschaften, das ich im Sommersemester 1959 an der Universität Hamburg aufnahm, begann eine Zeit des Hineintastens in eine akademische Welt mit vielfältigen wissenschaftlichen Angeboten. Meine Neugier beschränkte sich nicht auf die kanonisierten Lehrangebote des klassischen Jurastudiums. Von Anfang an lockten mich Vorlesungen in anderen Fächern, so die des prominenten Soziologen Ralf Dahrendorf über seinen Entwurf einer soziologischen Revolutionstheorie, des Weiteren Vorlesungen über Tiefenpsychologie und zeitgeschichtliche Themen. Das richtige Fachgebiet zu finden, sollte für mich eine der schwierigsten Fragen der Berufs- und Selbstfindung werden. Mir schwebte in hochgestimmten Momenten vor, in den diplomatischen Dienst zu gehen. Ich bewarb ich mich gleich zu Beginn des Jurastudiums bei der Fulbright-Stiftung um einen Studienplatz in den USA. Im Sommer 1960 absolvierte ich einen Kurs des US-amerikanischen Salzburg Seminars auf Schloss Leopoldscron. Für den diplomatischen Dienst wäre ich allerdings nicht geeignet gewesen, denn ich verhielt mich als einer, der die Welt in ihrem Getriebe ergründen wollte, selten diplomatisch. In den Jahren 1959 bis 1962 durchlief ich noch einmal eine Phase des Suchens und Findens. Mir stand noch ein weiterer Wechsel des Studienfaches bevor. Die heutigen Studienbedingungen an Hochschulen ließen einen solchen Luxus des Fächerwechsels nicht mehr zu.

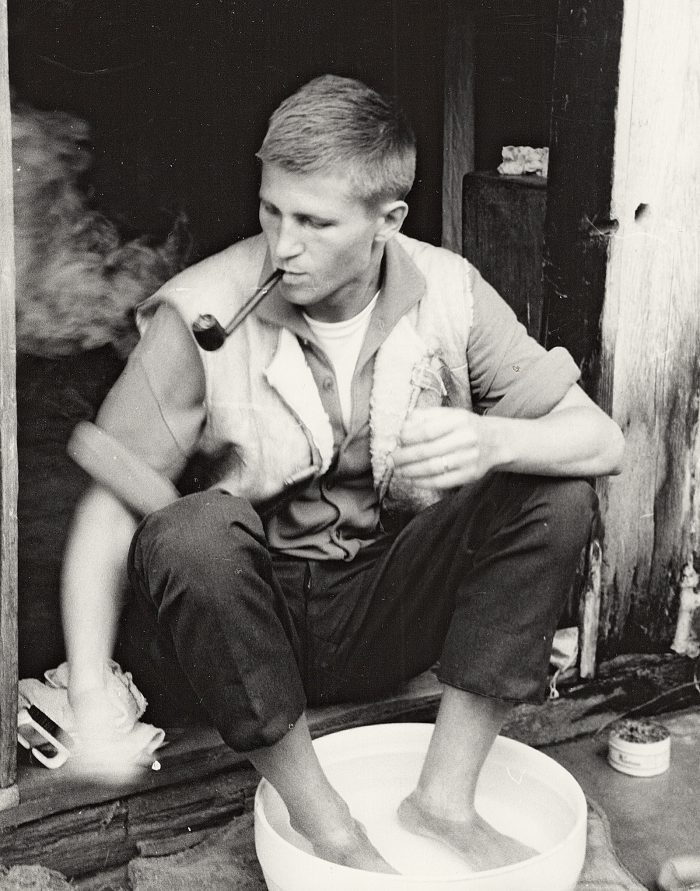

›Säkulare Fußwaschung‹, Johann Albrecht (Alf) Mintzel, Lüneburger Heide, Wilsede, Sommer 1961; Photographie Inge Lu Schaltenbrand

›Säkulare Fußwaschung‹, Johann Albrecht (Alf) Mintzel, Lüneburger Heide, Wilsede, Sommer 1961; Photographie Inge Lu Schaltenbrand

Der Universitäts- und Wissenschaftsbetrieb vollzog sich bis Anfang der 1960er Jahre noch in den Formen überkommener Bildungstradition. Noch wurden Seminare nicht gestört, noch hielten sich kritische Initiativen studentischer Gruppen an die Regeln eines geordneten Studienablaufes. Die Entwicklung zur Massenuniversität hatte zwar schon eingesetzt, aber sich füllende Hörsäle und begrenzte Personalressourcen hatten noch keine Reformrufe ausgelöst. Ich sah mich in dieser Zeit als Student von den Verhältnissen (noch) nicht hochschulpolitisch herausgefordert. Dagegen begannen mich die aktuellen politischen Vorgänge in der Bundesrepublik, in Europa und in anderen Teilen der Welt zu beschäftigen. Aus dem bis 1959 politikfernen Kunststudenten wurde mit Beginn des Universitätsstudiums ein politisch interessierter Staatsbürger, der insbesondere den parteipolitischen Verhältnissen und Entwicklungen sowie den deutschlandpolitischen Vorgängen wachsende Aufmerksamkeit schenkte. Mein Augenmerk richtete sich auf die neuen Gefahren des Ost-West-Konfliktes und des Kalten Krieges im geteilten Deutschland. Ich verfolgte in Printmedien die Diskussionen über das Godesberger Programm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, machte mich mit diesem Programm vertraut und trat Ende 1959, allerdings ohne mich parteipolitisch zu engagieren, aus politischer Überzeugung in Hamburg in die SPD ein. Die programmatische Öffnung der SPD hin zu bürgerlichen und katholischen Wählerkreisen kam meiner gefühlten konservativ-bürgerlichen Herkunft entgegen. Ich empfand meinen Eintritt als einen mutigen Schritt, entstammte ich doch einem national-konservativ geprägten Familienmilieu, in dem die ›Sozis‹ immer noch als zweifelhafte Kandidaten angesehen wurden. In der Bundestagswahl 1957 hatte ich, zum ersten Mal wahlberechtigt, noch völlig aus dem Bauch heraus CDU gewählt. Die deutschlandpolitischen Verhältnisse, die in der Frage nach einer Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands ihren zentralen Bezugspunkt hatten, weckten in mir einen diffusen Patriotismus. Dafür müsse man doch etwas tun. Man müsse den ›Brüdern und Schwestern in der sowjetische Besatzungszone‹, wie damals die Nichtanerkennung der DDR in eine politische Formel gegossen wurde, seine Verbundenheit zeigen. Also trat ich 1959 an der Universität Hamburg dem ›Arbeitskreis für Wiedervereinigung‹ bei, übernahm Funktionen in der Öffentlichkeitsarbeit und organisierte zur Weihnachtszeit sogenannte Mahnwachen am Dammtor, um die Öffentlichkeit patriotisch aufzurütteln. Alle Bundesbürger sollten zur Weihnachtszeit Kerzen an ihre Fenster stellen und patriotisch leuchten lassen. Angesichts der damaligen realpolitischen Verhältnisse war dieses Engagement mehr Ausdruck eines naiven Idealismus und letztendlich Zeitvergeudung. Mit dem Weggang von Hamburg und dem Wechsel an die Universität Würzburg (1960) ging meine Mitarbeit in diesem Arbeitskreis zu Ende. Ich engagierte mich vorerst nicht mehr politisch, konzentrierte mich ganz auf mein Studium und absolvierte mit Erfolg die vorgeschriebenen Übungen zum Bürgerlichen Gesetzbuch, zum Strafrecht und zum Öffentlichen Recht. Erst nach meinem Wechsel an die Freie Universität Berlin erlebte ich in den Jahren von 1962 bis 1966 einen neuen Politisierungsschub mit turbulenten und brisanten Begleiterscheinungen.

Inge Lu und ich hatten von 1954 bis 1960 in verschiedenen Städten gelebt. Erst ab dem Sommersemester 1959 studierten wir immer an der gleichen Universität. Zum Wintersemester 1960/61 gingen wir nach Marburg und zogen zum ersten Mal als Untermieter in zwei Zimmer unter einem Dach ein. Wir begannen, wie es damals hieß, in ›wilder Ehe‹ zu leben. Das galt selbst in Studentenkreisen noch als ungewöhnlich und sittenwidrig. Vermieter fürchteten den Kuppeleiparagrafen des Strafgesetzbuches. Sie konnten angezeigt und verurteilt werden. Wir hatten glücklicherweise ein Vermieterpaar gefunden, das in einer ›Onkelehe‹ lebte und sich nicht daran störte, dass wir in ihrem Haus in zwei nebeneinander liegenden Zimmern wohnten. Inge Lus Eltern hielten das jedoch für nicht gesellschaftsfähig. Sie wünschten, dass wir unsere heimliche Verlobung von 1957 legalisierten, uns nach konventionellem Muster verlobten.

Studentenleben, Inge Lus Kochkunst auf dem Zimmerboden, Marburg, Adalbert Stifter-Weg; Photographie Alf Mintzel

Studentenleben, Inge Lus Kochkunst auf dem Zimmerboden, Marburg, Adalbert Stifter-Weg; Photographie Alf Mintzel

Angstträume und politische Bedrohungen

Meinen nächtlichen Träumen schenkte ich, wenn sie klare, ausdrucksvolle Bilderfolgen enthielten, stets besondere Aufmerksamkeit. Denn sie verrieten, so schien es mir, auf einer unterschwelligen, doch hochwachen Bewusstseinsebene Wichtiges über mein In-der-Welt-Sein gerade auch an existenziellen Wendepunkten. Ich will das am Beispiel eines Angsttraumes verdeutlichen.

23. bis 30. Oktober 1959, Wilseder Heide; Erholungstage mit Inge Lu in einer Kleinbauernkate; lange Spaziergänge und Wanderungen. Von Hamburg aus lag für gemeinsame und billige Kurzferien die Lüneburger Heide am nächsten. Wir wanderten mehrere Male durch den düsteren Totengrund, in dem Wachholderbüsche geisterhafte Gestalten bildeten. Von der nächsten Höhe, vom Wilseder Berg aus, genossen wir den herrlichen Rundblick. An einem Abend sahen wir die Sonne zweimal untergehen. Nach dem ersten Untergang, der an Bilder Caspar David Friedrichs erinnerte, holte eine Luftspiegelung die Sonne noch einmal zurück. Sie stand als bleiche Scheibe am Abendhimmel und versank ein zweites Mal hinter dem Horizont. Die weit verstreut wachsenden Wachholderbuschgruppen hatten in der herbstlichen Jahreszeit, in der es schon früh dunkel wurde, etwas Spukhaftes an sich. Die Wilseder Heide lag wie eine Gespensterwelt vor uns. –

In der Nacht vom 26. zum 27. Oktober 1959. Bruchstückhafte Erinnerungen an die Trauminhalte, Kernhandlung jedoch wegen ihrer ›ungeheuren‹ Bilder und ihrer Bedeutungsschwere nach dem Aufwachen aufgezeichnet (fast wortgetreue Wiedergabe meiner Niederschrift):

Inge Lu und ich wandern durch eine offene, hügelige Landschaft, die in ein herbstlich fahles Licht getaucht ist. Die Landschaft liegt weit ausgebreitet vor uns. Wir nähern uns kleinen Waldstücken, einzelne Bäume stehen nahe am Weg. Anfangs überwiegen in der Landschaft kräftige grüne Farben. Der Boden ist meist mit vergilbten Gras bewachsen. Nach einer Weile treten wir in eine Ebene hinaus, die sich vor uns bis an den Horizont erstreckt. Die Waldungen weichen Büschen, die Ebene ist fast geschlossen mit Gras bedeckt. Wir setzen unsere Wanderung fort. Plötzlich stehen wir vor einem Gebäude. das aus der Nähe wie eine Mühle aussieht. Der Blickwinkel wechselt, wir sehen nicht das ganze Gebäude. Nur sein unterer, runder Teil ist sichtbar. Nach oben scheint sich das Gebäude zu verjüngen. Eine schmale hölzerne Außentreppe führt zu einer Tür empor. Wir steigen die Treppe hoch und treten ein. Auch der Innenraum gleicht dem einer alten Mühle: Holzböden, Gebälk, Innentreppen, Dämmerlicht. Die Treppen führen hinauf und hinab zu anderen Stockwerken. Von einem Triebwerk ist nichts zu sehen. Ein Mann steht schemenhaft an einer Öffnung, durch die Licht hereindringt. Einige Winkel des Raumes sind hell ausgeleuchtet, der größere Teil liegt jedoch in Zwielicht getaucht. Der Mann stellt ein paar Fragen. Ich beantworte sie, weiß aber nach dem Aufwachen nicht mehr, was er gefragt hat und was ich geantwortet habe. Ich erinnere mich nur daran, dass er etwas über das Dritte Reich gesagt hat. Von was er redet, fasse ich als eine falsche Anschuldigung auf. Der Mann beginnt mir oder uns bösartig Vorwürfe in Bezug auf das „Dritte Reich“ zu machen. Sein Augen funkeln, er misst uns mit scharfem Blick. Ich verhalte mich ruhig und beobachte argwöhnisch, ohne ängstlich zu sein, sein Verhalten. Worauf wollte er hinaus? Ich konnte es nicht erkennen. Inge Lu steht irgendwo im Raum und sieht sich neugierig um. Sie kehrt mir den Rücken zu, tritt an eine Luke und sieht hinaus. Sie scheint ohne Furcht zu sein und verhält sich wie ein Kind, das die Gefahr nicht erkennt. Plötzlich greift der Mann zu einer grünen Flasche – mehrere Weinflaschen liegen und stehen verstaubt und ohne Inhalt auf dem Holzboden herum. Er hebt drohend seinen Arm und will die Flasche gegen Inge Lu schleudern. Ein lebensbedrohlicher Augenblick. Es steht außer Zweifel, er will Inge Lu tödlich treffen. Doch: ich sehe keine Flasche fliegen, ich höre kein Glas zersplittern. Plötzlich hält er in seiner Bewegung inne. Ruhe, Stillstand. Etwas war geschehen. Inge Lu bewegt sich langsam auf die Treppe zu, die nach unten führte. Ihre Bewegungen gehören nicht ihr. Es ist anscheinend der Mann, der sie steuert und zwingt, zur Treppe zu gehen und hinabzusteigen. Ich bin der Situation nicht gewachsen, weiß nicht, was der Vorgang zu bedeuten hat.

Johann Albrecht (Alf) Mintzel, Traumbild ›Ungeheuer‹, Kugelschreiber-Skizze, 1959

Johann Albrecht (Alf) Mintzel, Traumbild ›Ungeheuer‹, Kugelschreiber-Skizze, 1959

Inge Lu geht Stufe für Stufe die Holztreppe ins untere Stockwerk hinab. Dunkelheit verschluckt alle Dinge. Ich folge Inge Lu nicht nach unten, sondern bleibe oben stehen und schaue ihr nach. Von meinem Standort aus können meine Augen nicht verfolgen wie sie hinabsteigt. Plötzlich sehe ich, wie sie in einen Nebenraum eintritt. Schon auf der Schwelle beginnt sie sich aufzulösen, ihr zitronenfarbenes Kleid und dann ihre ganze Gestalt werden unsichtbar. Nun erst stürze ich ans Treppengeländer und begreife, dass der Mann bösartig ist. Sein Blick ist giftig, seinen Handlungen bedeuten den Tod. Er hat auf den ersten Blick nichts Merkwürdiges an sich, er ist einfach und lässig gekleidet, trägt eine Hose und einen Pullover. Sein Gesicht trägt allerdings die Charakterzüge eines engstirnigen, parteitreuen Bürgers, der nicht ›aufgestiegen‹ ist.

Ich stürze ans Geländer. Im Raum Dämmerlicht. Inge Lu ist verschwunden. Er ist es gewesen, der sie hat verschwinden lassen. Er ist die Ursache, und ich habe das Gefühl, er will mich ebenfalls zu seinem Opfer machen. Ich versuche alle meine geistigen Fähigkeiten zu schärfen und zu konzentrieren und verwickle ihn in ein Gespräch. Es gelingt mir seine Undurchsichtigkeit zu analysieren. Ich lenke das Gespräch, ich durchschaue ihn, ich täusche ihn, ich verwirre ihn. Er verrät seine Schwächen. Ich verstehe seine Existenz. Er verkörpert das Bösartige, er verkörpert Hass, er ist der Tod. Er geht seiner Aufgabe nach, einer unabänderlichen Aufgabe. Doch ich will Inge Lus Leben zurück haben. Deshalb täusche ich Verständnis für seine Tat vor und versichere ihm, dass ich ihn verstünde. Er könne sich mir anvertrauen. Da alle Menschen ihn hassen und seine Bedeutung und Unveränderlichkeit nicht wahrhaben wollen, ist er von so viel menschlichem Mitgefühl überrascht. Er lässt sich übertölpeln. Er schenkt mir Vertrauen und verschont mich vorerst. Das hat zur Folge, dass er mich aus seinen Augen lässt und mich nicht mehr unablässig kontrolliert. Als er einmal von mir völlig abgelenkt zu sein scheint, rühre ich mich vom Platz, beginne die Seitenräume zu erkunden und wage einen Blick nach unten. Schemenhaft erkenne ich seine Helfer. Es sind junge Leute. Sie erkennen meine Absicht, zeigen durch ihr Verhalten, dass sie auf meiner Seite stehen, und lenken den Tod weiterhin von mir ab. Ich steige hinab in die dämmrigen unteren Stockwerke und rufe nach Inge Lu. Plötzlich erscheint sie und tritt hervor. Hastig führe ich sie nach oben. Ich hake bei ihr unter, zerre sie hinaus ins Freie. Wir steigen die äußere Holztreppe hinunter und laufen, Arm in Arm, ohne uns umzusehen in die Weite. Die abendliche Sonne strahlt schräg über die Landschaft. Von dem, was sich ereignet hat, ist auf unserem Spaziergang nicht die Rede. Ich frage Inge Lu nicht nach ihrem Aufenthalt dort unten, was ihr Verschwinden im unteren Stockwerk bedeutet hat. Wir plaudern, als sei nichts Merkwürdiges vorgefallen.

Nach einer Weile drehen wir uns um. Was wir sehen, erschreckt uns zutiefst. Mitten in der Landschaft steht ein riesengroßer Krebs auf der Erde. Er ruht auf seinen rundlichen Schwanzflossen und reckt seinen gepanzerten Leib in die Höhe. Er sieht wie ein Baum aus, der eine Krebsgestalt angenommen hat. Von seinem riesigen Panzer gehen überall riesige Arme aus, an deren Enden kolossale Zangen hängen. Aus Seitenarmen entspringen kleine Zangen, dazwischen hängen lange zangenlose, peitschenähnliche Gebilde, vielleicht Tentakeln. Die Arme bewegen sich wie Glieder eines riesigen Krans, insektenhaft, langsam. Während sich die Glieder in einem Aktionsradius von mehreren Hundert Metern überall hin und hochhinaus bewegen, ragt der runde Panzerleib völlig regungslos senkrecht in die Luft. Menschen, die in die Nähe des Ungetüms kommen, nimmt es mit tödlicher Sicherheit in seine Zangen, die sich unabhängig voneinander und unablässig in verschiedenen Richtungen bewegen. Vom Kopf des Ungetüms ist nichts zu sehen. Die Menschen, die sich wie Winzlinge unter dem Koloss ausnehmen, scheinen die tödliche Gefahr zu spät für eine Flucht zu bemerken. Sie können nicht entkommen. Die Farben der feucht glänzenden Arme und Zangen changieren vom Stahlblau zum Graublau bis ins Blauschwarz. Erst als ich zurückblicke, werden Inge Lu und ich gewahr, dass die vermeintliche Mühle dieser Krebs war, in dessen Innern jener Mensch (Mann) gewesen ist. Der Krebs war anscheinend sein Hauptwerkzeug, mit dem er Menschen bedrohte und umbrachte.

Die Niederschrift gibt den Ablauf des Geschehens nur annähernd wieder, was es erschwert, ihn zu deuten, und dies erst recht nach so langer Zeit. Für mich handelte es sich trotzdem immer um einen Schlüsseltraum, dessen innere Bildwelt mich nachdenklich machte. Welche Botschaften enthielt er über mich? Was sagte er über meine und Inge Lus damalige Lebenssituation aus? Der Traum, der deutlich in zwei Teile gegliedert war, brachte im ersten Teil, dessen bin ich sicher, mythische Elemente ins Bewusstsein, die er im zweiten Teil vage in eine Beziehung zur Geschichte des Dritten Reiches setzte. Es war die Verkörperung des Todes, der Inge Lu nach unten gelenkt hat. Ich denke an Eurydikes Abstieg in die Unterwelt, an den Versuch Orpheus‘, sie aus dem Hades ins Leben zurückzuholen. In den unteren Stockwerken, in der Unterwelt, befinden sich junge Menschen, die mir dabei helfen (wollen), den Mann zu täuschen und von seinen dunklen Absichten abzubringen. Mir gelingt es, Inge Lu aus der Unterwelt zu befreien und aus dem Gebäude in Sicherheit zu bringen. Warum schweigen wir über das, was (dort unten) vorgefallen ist?

Die alte hohe Mühle wurde, nachdem wir nach draußen gelangt und weggelaufen waren, ›im Rückblick‹ zu einem gefährlichen Riesenkrebs, zu einem überdimensionalen Ungeheuer, das mit seinen vielen scherenbestückten Greifarmen jeden fasste, der in seinen Aktionskreis geraten war. Für was oder wen stand dieses Traumbild? War es die nationalsozialistische Diktatur, die mit ihren Massenorganisationen nach den Menschen griff? War es die sowjetische Despotie? Jedenfalls war es eine höchst bedrohliche Situation. In meinem Traum blickten Inge Lu und ich zurück in die jüngste historische Vergangenheit. Oder nach vorne?

Die feinen Unterschiede (Pierre Bourdieu)

Die Zeiten waren vorbei, in denen ich im Morgengrauen oder in später Abendstunde wie ein Dieb zu meiner heimlichen Verlobten schleichen musste. Ich hatte inzwischen abgeliefert, das Abitur bestanden und drei Semester Rechtswissenschaften hinter mich gebracht. Ich hatte erste akademische Erfolge aufzuweisen.

Am Zweiten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1960 empfingen mich die Eltern Schaltenbrand freundlich zu Kaffee und Kuchen. Die Familienrunde bot eine entspannte Atmosphäre. Weihnachtliche Düfte. Gemütlichkeit. Gespräche und Geplauder. Der Patriarch saß zufrieden in seinem großen edelstählernen Wippsessel und nahm schweigend an den Gesprächen teil. Mutter Schaltenbrand lehnte in ihrem grünen Ohrensessel und nippte an ihrer Kaffeetasse. Da geschah das völlig Unerwartete. Inge Lus Vater setzte mit einem kurzen Räuspern zu einer ›Ansage‹ an. Das war so seine Art, erst zu Hüsteln, bevor er etwas Wichtiges mitteilte. Die Augen richteten sich auf ihn, wir hielten im Reden inne. »Alf«, sagte er mit sonorer Stimme, »morgen feiern wir Eure Verlobung. Komm am Nachmittag zu uns hoch. Wir werden zusammen eure Verlobung feiern.« Diese ›Ansage‹ und der patriarchalische Beschluss verblüfften mich. Ich war sprachlos und fügte mich halb erfreut, halb verwundert in die Entscheidung des Patriarchen. Keine Jubelschrei, kein begeistertes Danke für diese Großmut, mich endlich als künftigen Ehemann Inge Lus zu akzeptieren, doch eine angenehme Genugtuung nach all den Widerständen und persönlichen Verletzungen. Ich nahm allerdings wahr, dass in der Art und Weise dieses Beschlusses etwas nicht stimmte. Die ›höchste Instanz‹ hatte die Handlungshoheit übernommen und kraft ihrer Autorität entschieden, dass Inge Lu und ich uns nun offiziell und in einem rechtlich verbindlichen Sinn als Verlobte betrachten durften. Unsere heimliche Verlobung von 1957 wurde legalisiert. Diese autoritative Überrumplung war zwar gut gemeint und bestätigte den fundamentalen Sinneswandel, der inzwischen in der Einschätzung meiner Person eingetreten war. Doch lag in diesem hoheitlichen Akt ein Pferdefuß versteckt. Die Eltern Schaltenbrand hatten meine Eltern weder in ihren Plan eingeweiht, noch spontan zur Feier eingeladen. Es wäre nur ein kurzer Weg von Straße zu Straße gewesen. Ich sah in diesem Ausschluss eine Missachtung meiner Eltern. Diese reagierten mit gemischten Gefühlen auf den Vorgang, doch begrüßten sie die Verbindung und wünschten Glück, denn sie hatten sich nie gegen unsere Beziehung gestellt.

Vater und Tochter: Inge Lu und Georges Schaltenbrand im Garten des Hauses Zeppelinstraße 43, Würzburg, um 1960; Photographie Alf Mintzel

Vater und Tochter: Inge Lu und Georges Schaltenbrand im Garten des Hauses Zeppelinstraße 43, Würzburg, um 1960; Photographie Alf Mintzel

Aus der gesellschaftlichen Perspektive einer betuchten großbürgerlichen Professorenfamilie war die zögerliche Anerkennung unserer Verbindung verständlich. Die Töchter sollten eine gute Partie machen, in ebenbürtige und möglichst prominente, weltläufige Gelehrten- oder Diplomatenfamilien einheiraten. Auch den beiden Söhnen waren großartige Karrieren zugedacht, der ältere sollte ein Stararchitekt werden, der jüngere ein berühmter Schriftsteller und Dichter. Die elterlichen Hoffnungen waren darauf gerichtet, den großbürgerlichen Status zu erhalten und die Meriten der Familie zu mehren. Mit Geringerem gab man sich erst gar nicht ab. Der Vater, eine international anerkannte Koryphäe der Neurologie, erhoffte sich, ein wirksames Mittel gegen Multiple Sklerose zu entdecken und dafür den Nobelpreis für Medizin zu erhalten. Die Familie Schaltenbrand war immer noch dem Geniekult des 19. Jahrhunderts zugetan. Ihre Ansprüche waren überhöht und äußerten sich in einer kalten Überheblichkeit gegenüber dem ›minderen‹ Volk. Der Umgang mit ›kleinbürgerlichen‹ Schulkameraden und Kameradinnen war unerwünscht. Die Eltern rümpften die Nase, wenn die Tochter des Milchhändlers ins Haus kam. Ihre Zuschreibung ›kleinbürgerlich‹ bedeutete zugleich spießig, was sie weit ausdehnten. Darunter fielen auch Gymnasiallehrer, Oberregierungsräte und Leitende Regierungsdirektoren wie mein Vater, sogar Professoren, wenn sie sich aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet, aber ihr Spießertum nicht abgelegt hatten. Wer in seiner Wohnung keine Werke der modernen Klassik, Originale versteht sich, an der Wand hängen hatte, war ›nicht auf der Höhe‹. Die ›feinen Unterschiede‹, wie der französische Soziologe Pierre Bourdieu (1930–2002) sie treffend nannte, wurden subtil zur Geltung gebracht. Die ›Herrschaften‹, wie sie ehrerbietig genannt wurden, regelten und kontrollierten alles, jedenfalls versuchten sie es. Dieses großbürgerliche Regelwerk war allerdings störanfällig. Die Söhne zeigten sich widerborstig, sie entzogen sich den Leistungsanforderungen und opponierten gegen das Elternhaus. Inge Lu hatte einen mutigen Eigensinn entwickelt und riskante Reisen zu mir nach Hannover unternommen. Sie unterlief die Kontrollen und erprobte eigene Wege ins Erwachsenwerden. In den Augen der Eltern Schaltenbrand musste ich mich erst noch ›beweisen‹. Einen Pluspunkt hatte ich allerdings auf Schaltenbrands Charakterliste: Inge Lus Vater, höchste Kontrollinstanz, Navigator und Taktgeber war der allmächtige, allwissende und in den Köpfen stets allgegenwärtige Vater mit fast gottgleichem Status. Er stammte aus einer international versippten Industriellenfamilie, maß einen Meter und 92 Zentimeter und wirkte schon dadurch übergroß und mächtig. Er hielt mich, wie aus seinen alten Notizen hervorgeht, aufgrund seiner Analyse meiner Handschrift und seiner Beobachtungen für sehr intelligent. Ich hatte es sehr schwer, gegen diese ›Herrschaften‹ anzukommen.

Jahre später, nachdem ich in der Sozialwissenschaft erfolgreich Fuß gefasst hatte und gut vorankam, entspannte und wandelte sich die Beziehung zu Inge Lus Eltern. Georges Schaltenbrand wurde zu einem liebevollen Großvater für unsere drei Töchter, seine einzigen Enkelkinder. Die drei Geschwister Inge Lus gründeten zum Leidwesen des Patriarchen keine Familien. Ich hegte gegenüber Georges Schaltenbrand einen großen Respekt. Er war für mich als Wissenschaftler ein Vorbild. Ich begegnete ihm vornehmlich auf rationaler Ebene im wissenschaftlichen Gespräch, und dies am Schluss fast in Augenhöhe. Meine Hochachtung galt dem gelehrten Schwiegervater. Inge Lus Mutter aber stammte aus einer reichen Hamburger Großkaufmannsfamilie, hatte die herrischen Allüren einer despotischen Schlossherrin, die glaubt, ihrem ›Gesinde‹ alles an den Kopf werfen zu können. Dennoch arrangierte ich mich eines Tages auch mit ihren Eigenheiten.