Wechsel nach Westberlin, Herbst 1961

Das Jahr 1961 wurde für Inge Lu und mich zu einem lebensgeschichtlichen Wendejahr. Prof. Dr. Alfred Hoffmann, der Doktorvater meiner Verlobten, war in diesem Jahr auf einen Lehrstuhl für Sinologie an die Freie Universität Berlin berufen worden. Für Inge Lu bedeutete der Weggang ihres Lehrers, dass auch sie zum wiederholten Male Universität und Wohnort wechseln musste. Damals war das Studium der Sinologie an deutschen Universitäten noch sehr unterschiedlich und wenig kompatibel gestaltet. Studierende mussten sich auf einen Schwerpunkt festlegen. Inge Lu hatte einen sprach- und kulturwissenschaftlichen Zugang gewählt, der jedoch wenige Berührungspunkte mit den gesellschaftlichen und politischen Vorgängen im China Maos hatte. Inge Lus Vater hatte von 1928 bis 1930, von der Rockefeller-Stiftung unterstützt und finanziert, als Neurologe in Peking und danach kurze Zeit in Japan gearbeitet und geforscht. Er war in den 1950er Jahren davon überzeugt, China werde sich bald öffnen und in den Rang einer Weltmacht aufsteigen. Wer die chinesische Sprache und Schrift lerne, werde in absehbarer Zeit zu einer gefragten Fachkraft werden, der sich eine großartige Welt eröffne. Er griff in den 1950er Jahren mit seiner Sicht der Entwicklung Chinas weit voraus und übertrug Eindrücke seiner ostasiatischen Berufsjahre und seine geopolitischen Zukunftserwartungen als berufliches Wunschprojekt auf seine Tochter. Inge Lu war mehr den Wunschvorstellungen ihrer Eltern gefolgt als eigenen Neigungen. Sie wäre lieber Dolmetscherin für Englisch und Französisch geworden oder Psychologin. Solche Berufswünsche hatten ihre Eltern aber für zu bieder und anspruchslos gehalten. So lernte Inge Lu wunschgemäß altchinesische Sprache, Schrift und Literatur, konnte aber nach mehreren Semestern nicht einmal das moderne Zeitungschinesisch lesen, das mit ein paar Tausend Schriftzeichen auskommt. Trotz hoher Arbeitsdisziplin und großer Ausdauer sollte Inge Lu später an den akademischen Realitäten dieses Faches scheitern.

Der Umzug nach Westberlin war folglich kein freiwilliger, sondern ein von den Verhältnissen an deutschen Universitäten fremdbestimmter Vorgang. Ich zog mit nach Berlin, weil ich nach den vielen Jahren getrennter Ausbildungswege nicht schon wieder ›Strohwitwer‹ werden wollte. Außerdem gehörte ich den sogenannten ›Weißen Jahrgängen‹ der Kriegskinder an, die vom Dienst in der Bundeswehr befreit waren. Viele junge Männer zogen nach Westberlin, um ihrer Wehrdienstpflicht zu entgehen. Uns hatten also keine politischen Motive geleitet, in die Vier-Mächte-Stadt zu ziehen und am Berliner Brennpunkt des Kalten Krieges die besonderen weltpolitischen Verhältnisse kennen zu lernen. Im Gegenteil, wir erschraken, als am 13. August 1961 die Medien meldeten, Ostberlin werde durch eine Mauer vom Westen der Stadt abgeriegelt. Wir fragten uns, ob es bei so viel politischer Verunsicherung und zunehmender Schärfe des Ost-West-Konfliktes noch ratsam sei, dorthin zu ziehen. Doch während Inge Lus Vater wegen der Zuspitzung der Weltlage in der Südschweiz einen Atomschutzbunker in sein Ferienhaus einbauen ließ, begaben wir uns in die Gefahrenzone Westberlin.

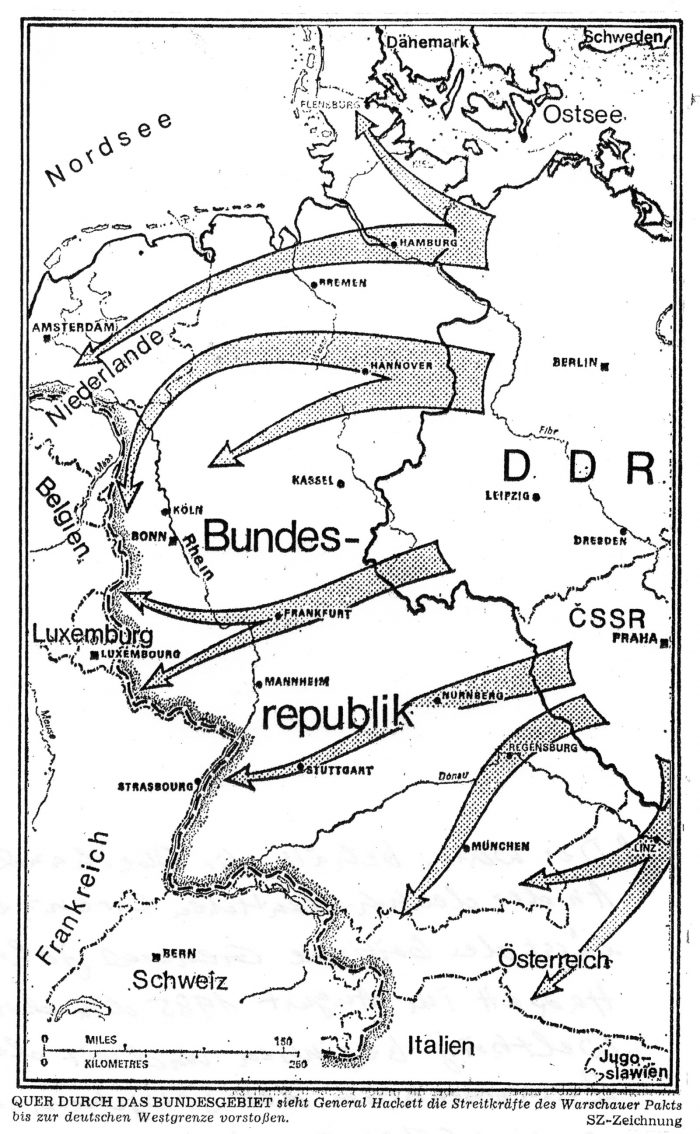

»Der Westen behält die Oberhand. An der deutsch-deutschen Grenze lässt der britische General John Hackett im August 1985 den dritten Weltkrieg beginnen und mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion enden.« Thilo Bode: Der Westen behält die Oberhand, in SZ Nr. 165 , 21. 07. 1976, S. 7; Copyright Süddeutsche Zeitung GmbH, München; mit freundlicher Genehmigung von Süddeutscher Zeitung Content.

»Der Westen behält die Oberhand. An der deutsch-deutschen Grenze lässt der britische General John Hackett im August 1985 den dritten Weltkrieg beginnen und mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion enden.« Thilo Bode: Der Westen behält die Oberhand, in SZ Nr. 165 , 21. 07. 1976, S. 7; Copyright Süddeutsche Zeitung GmbH, München; mit freundlicher Genehmigung von Süddeutscher Zeitung Content.

Dort standen uns von 1961 bis 1981 extrem turbulente Jahre bevor: Die tagtäglichen Folgen des Mauerbaus, der Schießbefehl und seine Opfer, die Kuba-Krise von 1962 und die unmittelbare Gefahr eines Atomkrieges auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre die ›Außerparlamentarische Opposition‹ (APO) und die Unruhen an der Freien Universität, in den 1970er Jahren die Terroraktionen der ›Roten Armee Fraktion‹ (RAF) und nicht zuletzt private Ereignisse, unsere Eheschließung 1964 und unsere Familiengründung mit den Geburten unserer drei Töchter. Außerdem wechselte ich kurz nach Beginn meines Studiums unter dem Eindruck des Berliner Studienangebotes meine Studienfächer. Ich schrieb mich im Hauptfach Soziologie ein und belegte Politische Wissenschaft und Psychologie als Nebenfächer. Von meinen fünf absolvierten juristischen Semestern wurden mir drei anerkannt.

Mit Fleiß und Glück in die Wissenschaft

Mein wissenschaftlicher Werdegang, der seit 1962 fast bruchlos von Examen zu Examen und von Position zu Position stetig aufwärts ging, war nicht allein ein Ergebnis von Intelligenz, Fleiß, Risikobereitschaft, Zielorientierung und Durchhaltekraft. Eine Reihe von glücklichen Zufällen und richtigen Entscheidungen half mit, angestrebte Ziele zu erreichen. Eben in Westberlin angekommen schlenderte ich vor Beginn des Wintersemesters 1961/62 in der Garystraße durch die Räume der Freien Universität und nahm die Informationstafeln in Augenschein. Dabei entdeckte ich die Ausschreibung eines Förderungsprogrammes für wissenschaftlichen Nachwuchs, das von der US-amerikanischen Ford Foundation finanziert wurde. Kurz entschlossen bewarb ich mich. Dreißig Mitbewerber mussten sich in zwei Gesprächsrunden einem Auswahlverfahren stellen. Ich gehörte zu den vier Glücklichen, die im Januar 1962 aufgenommen wurden. Neben meinem Studium arbeitete ich im Rahmen dieses Förderungsprogramms von 1962 bis 1966 an dem Forschungsprojekt ›Berlin – Hauptstadtanspruch und Westintegration‹ mit. Die große Studie, in der ich das Kapitel über die Berliner Parteien und Gewerkschaften übernommen hatte, erschien 1966 im Westdeutschen Verlag. Dieser Beitrag war meine erste wissenschaftliche Publikation und mein Einstieg in die politikwissenschaftliche Parteienforschung. Allerdings verzögerte sich hierdurch der Abschluss meines Diplomexamens bis zum Ende des Wintersemesters 1966/67. Ich bestand im Fach Soziologie mit dem Prädikat ›gut‹. Als die prominente Soziologin Prof. Dr. Renate Mayntz-Trier die Absolventen bei der Aushändigung der Urkunden danach fragte, was sie nun beruflich vorhätten, brauchte ich nicht selbst zu antworten. Ehe ich mich dazu äußern konnte, sagte mein Professor Otto Stammer (1900–1978) zu meinem Erstaunen: »Herr Mintzel wird bei mir wissenschaftlicher Assistent«. Etwas Besseres hätte ich mir nicht wünschen können. So kehrte ich am 1. April 1967 in das Institut für politische Wissenschaft zurück und setzte in der Abteilung Parteien- und Verbändeforschung meine Arbeit fort. Ich nahm mein Dissertationsprojekt zur Geschichte der CSU in Angriff und konnte es unter exquisiten institutsinternen Arbeitsbedingungen abschließen. Im Jahre 1974 wurde ich am Otto-Suhr-Institut bei Otto Stammer mit ›summa cum laude‹ promoviert. Mein erstes Mammutwerk über die CSU wurde 1975 mit Mitteln des Instituts für politische Wissenschaft in dessen Publikationsreihe publiziert. Auch das hatte ich nicht voraussehen können. In den Jahren von 1962 bis 1978 war ich von der Position einer wissenschaftlichen Hilfskraft bis zum Assistenzprofessor aufgestiegen und wurde 1978 am Otto-Suhr-Institut im Fach Politische Wissenschaft habilitiert. Von 1962 an finanzierte ich mein Studium selbst, so dass ich von meinen Eltern unabhängig war, die mir das Studium nur unter der Bedingung finanzieren wollten, dass ich einer Burschenschaft beiträte.

Extremer Politisierungsschub

Unser Studium an der Freien Universität Berlin hatte in meinem Denken und Handeln einen extremen Politisierungsschub mit sich gebracht. Nach dem Wechsel zu den Fächern Soziologie und Politikwissenschaft besuchte ich bei den Professoren Otto Stammer, Hans-Joachim Lieber und Peter Furth, die Politische Soziologie lehrten, Seminare über gesellschaftliche und politische Eliten, über die Gesellschaftslehren und Revolutionstheorien von Auguste Comte, Michail Alexandrowitsch Bakunin, George Sorel, Pierre-Joseph Proudhon, Karl Marx, Wladimir Jljitsch Lenin, Rosa Luxemburg und anderen und übernahm Referate zu den anarchistischen Gesellschaftslehren und zur Klassentheorie von Karl Marx. Ich arbeitete mich tief in diese für mich bis dahin unbekannten Schriften und theoretischen Fragestellungen ein. Sie gehörten zum Kanon der Gesellschaftslehren des 19. und 20. Jahrhunderts. Ich wurde nach monatelanger intensiver Lektüre der Schriften von Karl Marx zu einem ›marxistischen Klassentheoretiker‹, dessen Ausarbeitungen als Hilfsmittel für Prüfungen die Runde machten.

Des Weiteren lernte ich Kommilitonen kennen, die in politisch-soziologischen Seminaren mit viel Wissen und auf hohem theoretischen Niveau an den Diskussionen teilnahmen. Etliche gehörten dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund an. Im Laufe des Jahres 1962 wurde ich zu Veranstaltungen des SDS eingeladen. Ein wichtiges Motiv für meinen Beitritt war der Unvereinbarkeitsbeschluss der SPD-Führung, die sich nach der Bad Godesberger programmatischen Wende vom SDS getrennt hatte. In der ersten Hälfte der 1960er Jahre glich der SDS an der Freien Universität Berlin nach meinen Erfahrungen einem linken Intellektuellen-Club. Dieser war mitnichten eine linksradikale Kaderschmiede von und für Jungrevolutionäre und schon gar nicht Zelle einer Stadtguerilla. Sein Charakter als Intellektuellen–Club zeigte sich auch darin, dass von den damaligen akademischen Wortführern später eine auffallend große Anzahl auf Professuren an deutschen Universitäten und Hochschulen berufen wurden. Aus dem Berliner Kreis, dem ich angehörte, kann ich auf einen Schlag neun mir aus persönlichen Diskussionen bekannte Namen nennen (Bernhard Blanke, Klaus Dörner, Wilfried Gottschalch, Harald Kerber, Klaus Meschkat, Urs Müller-Plantenberg, Wolfgang Nitsch, Claus Offe und Ulrich K. Preuß). Die Liste ließe sich fortsetzen. Sie alle zählten sich selbst zum sogenannten undogmatischen Flügel der Studentenbewegung und grenzten sich von den radikalen Aktivisten der zweiten Hälfte der 1960er Jahre ab. Einige von ihnen waren bezeichnenderweise 1967 Mitbegründer des Berliner ›Republikanischen Clubs‹, der ein linksintellektueller Debattierklub war. Ulrich K. Preuß, später Professor für Staats- und Verfassungsrecht, löste ich 1963/64 im Vorsitz an der Freien Universität Berlin ab. Doch schon am 13. August 1966, am 5. Jahrestag des Berliner Mauerbaus, beendete ich meine Mitgliedschaft abrupt. Das hatte zur Folge, dass ich späterhin aus sämtlichen Mitgliederlisten des SDS verschwand. Ich hätte meine SDS-Vergangenheit verschweigen können. Niemand hätte es gemerkt. Mir ist durchaus bewusst, dass ich mir mit diesem Blogeintrag eine öffentliche Blöße gebe.

Der Schrecken einer atomaren Apokalypse, 1962

Die wichtigsten politischen Vorgänge in Form von chronologischen Stichworten aufzuzählen, um anzudeuten, was wir erlebten, bringt Gewicht und Drama weltpolitischer Ereignisse nicht angemessen zum Ausdruck. Wir waren gerade ein knappes Jahr in Westberlin, als im Oktober 1962 der Kalte Krieg zwischen der Sowjetunion und den USA und ihren militärischen Machtblöcken einen höchst gefährlichen Höhepunkt erreichte. In der so genannten Kuba-Krise, die zugleich den Viermächte-Status Berlins bedrohte, standen sich die Supermächte in der Karibik und in Berlin militärisch direkt gegenüber. Sie waren zum atomaren Schlag und Gegenschlag bereit. In Berlin-Mitte gingen an beiden Seiten der Demarkationslinie Panzer in Stellung. Nur Zufälle waren es, die eine atomare Apokalypse verhinderten. Wir waren in den Tagen vom 22. bis zum 28. Oktober 1962 in höchster Gefahr. Ein menschlicher Fehler, ein Irrtum, ein zufälliger Knopfdruck hätten ein globales Inferno auslösen können. Wir konnten nur ahnen, welcher Bedrohung wir tatsächlich ausgesetzt waren, weil die Nachrichten über die militärischen Vorgänge nur bruchstückhaft und generalisierend an die Öffentlichkeit gelangten. Wir verfolgten am Radio tagelang und fast im Stundentakt höchst gespannt die Meldungen. Alle Diskussionen drehten sich um die Frage, was geschehen würde.

Am 14. Oktober hatte die US-amerikanische Luftaufklärung entdeckt, dass die Sowjetunion auf Kuba atomare Basen errichtet hatte und weitere sowjetische Schiffe nach Kuba unterwegs waren, um diese Basen mit atomar bestückten Raketen auszubauen. Die US-Militärmaschinerie wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Am 22. Oktober informierte John F. Kennedy in einer Rede die amerikanische und globale Öffentlichkeit über die Konfrontation. Er forderte darin zugleich Nikita Chrustschow auf, den Aufbau von Raketen zu stoppen. Am 24. Oktober wurden die Verbündeten der NATO alarmiert. Fraglich war, inwieweit die sowjetische Seite für ihren Abzug zur Bedingung machen würde, den Vier-Mächte-Status Berlins zu beenden. Die USA befürchteten, dass die sowjetische Regierung den Abzug der ehemaligen Alliierten aus Westberlin fordern würde. Diese Koppelung machte die Kuba-Krise zugleich zu einer neuerlichen Berlin-Krise. Die höchst explosive Situation war tagelang nicht im Griff. Die USA schickten eine Armada von Kriegsschiffen in die Karibik, wo auch sowjetische U-Boote kreuzten. Letztere hatten atomare Sprengköpfe an Bord, was den US-Militärs nicht bekannt war. Erst am 28. Oktober 1962 bahnte sich eine Wende an. Chrustschow befahl den sowjetischen Transportschiffen abzudrehen und leitete den Abzug aus Kuba ein. Doch hielten westliche Strategen den Vier-Mächte-Status Berlins weiterhin für gefährdet. Sie beharrten auf drei Grundsätzen: Der Vier-Mächte-Status müsse unangetastet, die Zufahrtswege nach Westberlin für den Verkehr von und nach Westberlin offen und die politische Einheit Westberlin erhalten bleiben. Von der Durchsetzung dieser Grundsätze hing unser Leben in Westberlin fundamental ab. Im Jahre 1963 besuchte der amerikanische Präsident John F. Kennedy Westberlin und bekräftigte, von Hunderttausenden bejubelt, in seiner berühmten Rede den Selbstbehauptungswillen der Berliner. Wir erlebten den Besuch Kennedys in Dahlem, wo er in der Garystraße am Gebäude des Instituts für politische Wissenschaft vorbeifuhr.

Inge Lu und ich waren folglich gerade zu dem Zeitpunkt nach Berlin umgezogen, in dem der Kalte Krieg in seine gefährlichste Phase getreten war und eine Weltkatastrophe herbeizuführen drohte. Die Bevölkerung der ›Insel‹ Westberlin befürchtete, vom Westen abgeschnitten und vom Osten geschluckt zu werden. In der Stadt vibrierten höchste Anspannung und Nervosität. Unwillkürlich erinnerten uns die Vorgänge an die Ängste der letzten Kriegsmonate 1945. Wir fragten uns natürlich immer wieder, ob es klug gewesen war, nach Westberlin gegangen zu sein. Inge Lu erlitt nach den Aufregungen einen sogenannten ›Berlin-Koller‹. Sie fühlte sich am falschen Ort, in einem ummauerten Steinmeer, einem politischen Gefängnis, aus dem man nur auf wenigen Fluchtwegen entrinnen konnte. Ringsum Mauern und Stacheldraht, nur wenige garantierte Durchgangswege, schikanöse Grenzkontrollen der DDR-Volkspolizei, Willkür und Angst. Bei mir hingegen begann mit dem Wechsel zur Soziologie und mit der Aufnahme in das Förderungsprogramm der Ford Foundation mein Lebensweg in die Sozialwissenschaft.

Auschwitz-Prozess und Vietnamkrieg

Nachdem die Kuba-Krise entschärft worden war, wirkten sich zwei weitere Großereignisse ganz verschiedener Art auf unser politisches Leben aus: außenpolitisch 1963 der Eintritt der USA in den seit 1955 tobenden Vietnamkrieg, innenpolitisch der 1. Frankfurter Auschwitz Prozess (1963–1965). Der Auschwitz-Prozess der auf Betreiben des hessischen Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer 1963 zustandegekommen war, konfrontierte das geteilte Deutschland erstmals massiv und bis in den politischen Alltag hinein mit den im kollektiven Gedächtnis weitgehend verdrängten Verbrechen der Nazi-Diktatur. Der Prozess wurde zu einem Wendepunkt bei der Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Es standen zweiundzwanzig Angeklagte vor Gericht, darunter SS-Offiziere und Wachleute der Konzentrationslager. Mehr als 300 Zeugen sagten in dem zwanzig Monate dauernden Prozess aus, darunter 181 Auschwitz-Überlebende. Die Berichte der KZ-Opfer ließ den Zuhörern das Blut in den Adern gerinnen.

Mich betraf der Prozess als Sohn eines ehemaligen Nationalsozialisten, der von 1947 bis 1949 am Nürnberger Militärtribunal als Verteidiger von NS-Verbrechern gewirkt hatte, ganz direkt. Ich hatte damals als Jugendlicher, als son of the attorney, Hitlers Geheimdienstchef Walter Schellenberg persönlich kennengelernt und von meinem Vater einiges über die Gräueltaten gehört, ohne hierdurch in einer konkreten Weise politisiert worden zu sein. Jetzt erlebte ich als Student der Soziologie und Politikwissenschaft in doppelter Weise die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und die Widerstände gegen eine Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Das Lügen und Leugnen und das sich gegenseitig deckende Vernebeln auf der Anklagebank, die Widerstände in der deutschen Justiz gegen eine rasche und gründliche Aufklärung der Verbrechen und die weit verbreitete Forderung, unter die NS-Vergangenheit einen Schlussstrich zu setzen und Täter nicht mehr zur Rechenschaft zu ziehen, weckten meinen Gerechtigkeitssinn, der eine harte Bestrafung der Schuldigen forderte. Er riss mich hinein in die Auseinandersetzungen in und außerhalb der Freien Universität Berlin. Ich ärgerte mich über Konrad Adenauers leichtfertige und beschönigende Worte, wonach es in der Bundesrepublik Deutschland keinen nennenswerten Antisemitismus und Rechtsradikalismus mehr gebe. Ich hatte in den 1960er Jahren im protestantischen Franken mit eigenen Augen gesehen, dass in Wohnungen noch NS-Flaggen, NS-Wimpel, Nazi-Orden und andere Devotionalien an den Wänden hingen und eine stramme NS-Ideologie die politischen Gespräche bestimmte. Es gab in fränkischen Mittelstädten, beispielsweise in Neustadt an der Aisch oder in Bad Windsheim rechtsradikale und neonazistische ›Nester‹. In diesen Bereichen gewann die 1964 neugegründete Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) in erschreckendem Maße an Boden. In Bayern zog sie in der Landtagswahl 1966 mit 7,4 Prozent der Stimmen in den Bayerischen Landtag ein. Mein Vater hatte zwar inzwischen seine persönliche NS-Vergangenheit ad acta gelegt und als Wähler seinen Frieden mit der Zweiten Demokratie Deutschlands geschlossen, meinte jedoch wie viele andere der nationalsozialistischen Väter-Generation, es müsse endlich ein Schlussstrich gezogen werden, um eine gesellschaftlich-politische Befriedung zu gewährleisten und die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland dauerhaft zu stabilisieren. Dies war auch Tenor und Absicht der Adenauer-Regierung. Adenauer hielt im Bundeskanzleramt an seinem schwer belasteten Staatssekretär Hans Globke (1898–1973) fest, der Mitverfasser und Kommentarautor der Nürnberger Rassengesetze (1935) gewesen war. Der Auschwitz-Prozess stellte die Schlussstrich-Politik grundsätzlich infrage, bewirkte ein Umdenken und stärkte institutionelle Vorkehrungen gegen eine Politik des Verdrängens und Vergessens. Die Zwanzig-Jahre-Frist für NS-Verbrechen wäre noch während des Prozesses abgelaufen, wäre sie nicht auf öffentlichen Druck hin bis 1969 verlängert worden.

Die Hochzeit, 19.03.1964

Anfang des Jahres 1964 waren wir fest entschlossen, unsere „wilde Ehe“ endlich nach dem Muster bürgerlicher Ordnung in eine legale übergehen zu lassen. Seit unserer ersten Begegnung im Jahre 1953 waren elf turbulente Jahre ins Land gegangen. Wir hatten Schillers berühmter Ermahnung aus dem Lied von der Glocke ›Drum prüfe, wer sich ewig bindet‹ alle Ehre gemacht. Es war genug der Prüfung! Die freizügige Berliner Atmosphäre entsprach ohnehin nicht unserer gutbürgerlich-romantischen Vorstellung von Liebe und Ehe. Ende 1963, Anfang 1964 suchten wir in Zeitungsinseraten nach einer Wohnung, fanden in Berlin-Zehlendorf ein kleines Haus mit 1000 Quadratmetern Garten und erledigten die Formalien. Der 20. März war im Standesamt schon längst ausgebucht, viele hatten den Tag des Frühlingsbeginns gewählt. So schlossen wir am 19. März um zehn Uhr vormittags im Standesamt Berlin-Zehlendorf die Ehe.

Häuschen in Berlin-Zehlendorf, Hammerstraße 34, gemietet für 250 DM monatlich, Frühjahr 1964; Wohndauer Februar 1964 bis August 1966. Die Kontraste konnten kaum krasser sein zwischen fast ländlicher Wohnidylle im Süden Westberlins und ›Frontstadt-Leben‹ in der Viermächte-Stadt.

Häuschen in Berlin-Zehlendorf, Hammerstraße 34, gemietet für 250 DM monatlich, Frühjahr 1964; Wohndauer Februar 1964 bis August 1966. Die Kontraste konnten kaum krasser sein zwischen fast ländlicher Wohnidylle im Süden Westberlins und ›Frontstadt-Leben‹ in der Viermächte-Stadt.

Es wäre ja verwunderlich gewesen, wenn unser Hochzeitstag nicht mit kuriosen Ereignissen begonnen hätte. Als wir gerade das Häuschen verließen, um zum Standesamt zu hetzen – wir waren spät dran –, lieferte die Berliner Müllabfuhr gerade unsere erste Tonne. Wir rannten aus dem Garten und bedeuteten den Müllmännern, die Tonne vorn in den Garten zu stellen, wir müssten eilig zum Standesamt. Nachdem wir mit dem Bus am Rathaus Zehlendorf angekommen waren, stürmten wir in einen Blumenladen, um den Brautstrauß zu kaufen. Die Floristin fragte, zu welchem Termin sie den Strauß binden solle. »Sofort!« Die völlig verdutzte Blumenfrau stellte in Windeseile einen Strauß zusammen. Und schon eilten wir weiter. Unsere Trauzeugen, beide befreundete Studierende, standen schon vor der Tür. Die Beamtin des Standesamtes vollzog das skurrile Zeremoniell. Auf dem Weg zum Ausgang gab ich Inge Lu einen leichten Klaps auf den Po. Das war mein persönlicher ›höchstamtlicher‹ Vollzug. Meine Tochter klärte mich vor dem Hochladen dieses Blogeintrags darüber auf, dass ein solches Verhalten heute als machohaft empfunden werde.

Hochzeit am 19. März 1964: Inge Lu und Alf Mintzel vor dem Standesamt Berlin-Zehlendorf

Hochzeit am 19. März 1964: Inge Lu und Alf Mintzel vor dem Standesamt Berlin-Zehlendorf

Danach luden wir unsere Trauzeugen zu einem gemeinsamen Mittagessen im Europa-Center ein. Prosaischer konnte es nicht ablaufen. So viel Nüchternheit bildete nach elf Jahren ›Liebesleid‹ und ›Liebesfreud‹ den legalen Höhepunkt eines sogenannten unvergesslichen Tages im bürgerlichen Leben. Eine kirchliche Trauung kam für uns kirchenferne Geschöpfe nicht in Frage, ebenso wenig ein anachronistisches weißes Brautkleid. Inge Lu trug ein schickes Kostüm.

Die große Familienfeier fand drei Tage später, am 22. März 1964, in Würzburg im neu erbauten Hause Schaltenbrand statt. Die Dynamik der familienpolitischen Konstellation wollte es, dass sich in den großen Räumen die Verwandten in zwei Gruppen aufteilten, in die der Schaltenbrands und in die der Mintzels. Die Eltern Schaltenbrand schenkten uns eine Hochzeitsreise in den Tessin und einen kostenfreien Aufenthalt in der ›Casa Lu‹, dem neu erbauten Estate der Schaltenbrands am Lago Maggiore. Als wir dort unsere Flitterwochen verlebten, drohten Wassermassen sintflutartiger Regengüsse ins Haus einzudringen.

Inge Lu beendete um 1966/67 ihr Sinologie-Studium, nachdem sie erfahren hatte, dass das Thema ihrer Doktorarbeit in Australien bereits behandelt worden war. Es gab damals in diesen Fächern noch keine systematische internationale Kommunikation, geschweige denn eine digitale, die ein solches Desaster hätte abwenden lassen. Inge Lu resignierte und gab nach einem fast zehnjährigen, höchst anstrengenden Studium auf. Sie hatte somit nicht einmal ein kleines Diplom, das man hätte vorzeigen können und entschied sich in dieser beruflich aussichtslosen Situation dafür, mit mir eine Familie zu gründen und sich in die traditionelle Rolle der Hausfrau, Ehefrau und Mutter zu fügen. Ihre Entscheidung hatte für unser weiteres gemeinsames Leben insofern einen Vorteil, als hierdurch die Rollenverteilung in vorgegebenen Rahmenbedingungen geklärt war. Außerdem – und das will ich nicht als konventionelle Dankesfloskel verstanden wissen –, wusste meine Frau aus ihrem Elternhaus, welche Strapazen und Risiken Wissenschaftler in der Regel ertragen und durchstehen mussten, bis sie, wenn überhaupt, auf eine ordentliche Professur berufen wurden. Ihre Bereitschaft, mir den Rücken freizuhalten und ihre Rolle anzunehmen, stabilisierte unsere Beziehung, während um uns herum in den 1960er und 1970er Jahren die Ehen vieler junger Nachwuchswissenschaftler gefährdet waren, weil die Durststrecken zu lang und die beruflichen Chancen unberechenbar waren und zudem die Emanzipationsbestrebungen der Frauen stärker wurden.