Verbeugung vor dem „Großen Vorsitzenden“ (FJS) 1980

Trotz meiner langjährigen intimen Beziehungen zur Partei war ich nicht der CSU beigetreten. Aus der Landesleitung und aus dem CSU-Landesvorstand hatte es durchaus Signale und Offerten gegeben, mich nach Bayern zu berufen. Ich hatte aber als „freischwebender“ Wissenschaftler im Sinne von Karl Mannheim meine Unabhängigkeit bewahren und auf Distanz bleiben wollen. Gegen Ende der 1970er Jahre, als meine Zeitverträge endgültig ausliefen, belastete die berufliche Ungewissheit meine Familie so stark, dass es um meine Prinzipientreue geschehen war. Sollte ich es als Parteiloser riskieren, in der Wissenschaft keinen angemessenen Platz zu finden und gezwungen sein, in ein anderes Berufsfeld überzuwechseln? Oder sollte ich nun doch auf die Signale aus der CSU reagieren und mich politisch arrangieren? Ich kam an den existenziellen Punkt, wo Menschen korrumpierbar werden. Einer Organisation oder Institution nicht aus innerer Überzeugung beizutreten, sondern aus Beweggründen des materiellen Überlebens und einer wissenschaftlichen Karriere willen, galt gemeinhin als opportunistische Handlungsweise, obschon sie gang und gäbe war. Da ich aber die Verdienste der CSU auf Bayerns Weg in die Moderne zu schätzen und zu würdigen wusste, hielt ich es nicht für reine opportunistische Anbiederung, mich mit wissenschaftlichen Beiträgen gefällig zu zeigen. Als mich 1977 die Landesleitung der CSU bat, für die politische Öffentlichkeitsarbeit der Partei ein Porträt der CSU zu verfassen, übernahm ich diesen Auftrag und publizierte zusammen mit dem damaligen Landesgeschäftsführer der CSU Manfred Baumgärtel die Broschüre „Porträt einer Partei.“ Ich bedingte mir für meine Person allerdings Anonymität aus, um in Berlin nicht noch mehr in berufliche Schwierigkeiten zu geraten. Die Broschüre erlebte 1981 eine erweiterte Neuauflage. Sollte ich nun in der beruflichen Sackgasse Berlins nicht doch die bayerische Karte ziehen? Am Berliner Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung waren 1977/78 – nicht zuletzt aus politischen Gründen – Personalentscheidungen zu meinem Nachteil gefallen. Ich sah mich gezwungen, mich anders zu orientieren, denn ich war inzwischen über vierzig Jahre alt und musste eine fünfköpfige Familie versorgen.

1979 lud mich Dr. Friedrich Zimmermann, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, dazu ein, mich mit einem Beitrag an der Festschrift zum 65. Geburtstag von Franz Josef Strauß (1980) zu beteiligen. Mit meinem Aufsatz über „Franz Josef Strauß und die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag“ überschritt ich die Grenzlinie von freundlicher Distanz zur öffentlichen Laudatio. Meine Hommage leitete ich mit folgenden Worten ein:

„Franz Josef Strauß: Vorsitzender einer autonomen bayerischen Landespartei mit bundesweitem politischen Anspruch, Bayerischer Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der CDU/CSU – schon diese drei politischen Positionen und Rollen und deren Gleichzeitigkeit kennzeichnen eine außergewöhnliche Persönlichkeit in einer besonderen politisch-historischen Situation und Konstellation. Franz Josef Strauß verkörpert in diesen Rollen geschichtliche Kontinuität und Eigenwilligkeit des Freistaates Bayern und dessen historisch begründeten Mitspracheanspruch und Gestaltungsauftrag in der deutschen und europäischen Politik. Darauf muss gerade deshalb nachdrücklich hingewiesen werden, weil Strauß durch seine wirkungsvollen, kräftigen Metaphern für tagespolitische Reizungen sorgt, die in weiten Teilen der Bundesrepublik Deutschland fast jedermann unfähig machen, über den Vorsitzenden der CSU sine ira et studio zu sprechen. Es fehlt auch der Abstand zu seiner Zeit und seiner Politik. Wir Zeitgenossen stehen ihm alle noch zu nahe, in der Bewunderung wie in der Ablehnung. Erst in der historischen Perspektive der „Sache“ haben auch die Schatten seines Bildes das Kolorit, die eigentliche kompositorische Betonung und Bedeutung, so dass er nicht wie ein machtbesessener, bulliger Dämon wirkt, als den ihn seine Gegner und Feinde karikieren. In der Person von Franz Josef Strauß verdichten und manifestieren sich Eigenwilligkeit, Mitspracheanspruch und Gestaltungsauftrag Bayerns so kraftvoll wie in keiner anderen Persönlichkeit dieses Bundeslandes nach 1945. Seine zutiefst bayerische Existenz prägt ihn auch als Europäer und beides bestimmt seine Rolle als deutscher Politiker.“

Zu diesen Ausführungen zur politischen Rolle von Strauß stehe ich auch heute noch. Auf der offiziellen Geburtstagsfeier in Bonn kam ich mit Strauß, der sich für meinen Beitrag bedankte, ins Gespräch. Natürlich hatten Berliner Wissenschaftskreise, Kollegen und linke Gruppen meine Verbeugung vor dem „Großen Vorsitzenden“ beobachtet und empört reagiert. Linke Aktivisten bezeichneten meinen Beitrag als eine „politische Schweinerei“, als „eine „inhaltlich miese Schreibe“ und dergleichen mehr. Mintzel schien endlich als ein verkappter CSUler entlarvt zu sein. An der Freien Universität Berlin zirkulierten Kopien meines Festschrift-Artikels. Einschlägige FU-Zirkel unkten, ich hätte jenseits der Mainlinie keine beruflichen Chancen mehr. Da ich zu dieser Zeit die Vertretung des Lehrstuhls von Rudolf Wildenmann in Mannheim innehatte, blieb ich von direkten persönlichen Zusammenstößen der aufgeheizten Berliner Wissenschaftsszene auf mich verschont, aber ich musste mit gravierenden Auswirkungen auf meine wissenschaftliche Karriere rechnen.

Aufruf des Anti-Strauß-Komitees an der Freien Universität Berlin und anderer Gruppen zum CDU-Parteitag am 19. Mai 1980 in Berlin

Aufruf des Anti-Strauß-Komitees an der Freien Universität Berlin und anderer Gruppen zum CDU-Parteitag am 19. Mai 1980 in Berlin

Pokerspiele um Professuren

Es gab unter den etablierten Kollegen immer auch besonnene Köpfe, die nach wie vor meine Bewerbungen auf westdeutsche Professuren mit Gutachten unterstützten, so auch meine Bewerbung vom Jahre 1979 auf eine C4-Professur im Fach Soziologie an der Hochschule der Bundeswehr in München. Um die beschränkte Zahl an Professuren aller Ränge gab es insbesondere in den gesellschafts- und politikwissenschaftlichen Bereichen ein hoch politisiertes Bewerbergerangel. An meinen prall gefüllten Leitzordnern, alten Aufzeichnungen und Korrespondenzen lässt sich ablesen, wie konfliktreich, risikant, langwierig und zermürbend es in den 1970er und 1980er Jahren zuging, bis man nach arbeitsintensiven Forschungsjahren und vielen Zeitverträgen das Glück hatte, endlich auf eine Professur berufen zu werden. Es bedurfte einer hohen psychischen Stabilität, großer ehepartnerlicher Unterstützung, einer wahren Leidenschaft für die Wissenschaft, sowie eisernen Arbeitsdisziplin und einer geradezu verbissenen Zielorientierung, um bis zur Belohnung mit einer Professur durchzuhalten.

Meine Bewerbung an die Hochschule der Bundeswehr München hatte sich schon über ein Jahr hingezogen. Der Erstplatzierte, ein bereits etablierter Hochschullehrer, hatte hoch gepokert, das Bundesministerium für Verteidigung hingehalten, über seine Absichten im Unklaren gelassen, um in Verhandlungen mit einer Universität seiner Präferenz günstigere Bedingungen zu erwirken. Wie dem auch immer gewesen sei, Prof. Dr. Peter Weingarts Spiel drängte mich in eine strapaziöse Warteposition. Es war in diesen Rangspielen um Professuren üblich, die eine Berufung gegen eine andere auszuspielen, um eine besser dotierte Professur zu ergattern. Zweit- und Drittplatzierte hingen so lange in der Luft, bis der Kandidat sich endlich entschieden hatte. Wenig später unterbanden neue Verordnungen diese Pokerspiele, die jungen Mitbewerbern zum existenziellen Verhängnis werden konnten.

Nachdem der Erstplatzierte Anfang des Jahres 1981 wie erwartet den Ruf nach München abgelehnt hatte, war ich als Zweitplatzierter am Zug. Ich fuhr nach Bonn, um im Verteidigungsministerium den Ruf anzunehmen. Kaum war ich in die Verhandlungen über die Münchner C4-Professur eingetreten, fand ich in der Presse die Ausschreibung eines Lehrstuhls für Soziologie an der Universität Passau. Prof. Dr. Heinrich Oberreuter, der inzwischen dort auf den Lehrstuhl für Politikwissenschaft berufen worden war, wollte einen der Top Ten der Parteienforschung für die Universität Passau gewinnen. Er signalisierte mir, dass ich echte Chancen hätte. Mit meiner Bewerbung auf den Passauer Lehrstuhl musste ich mich jedoch auf ein aufregendes, hochriskantes Vabanquespiel einlassen. Nun zögerte auch ich die Entscheidung in der Berufung nach München so lange hinaus, bis ein Ruf nach Passau einigermaßen sicher erschien. Die Passauer Berufungskommission wollte und konnte mich erst auf den ersten Listenpatz setzen, nachdem ich den Ruf an die Münchner Hochschule der Bundeswehr endgültig abgesagt hatte. Noch Ende Mai 1981 war, wie ein Brief des damaligen Generalsekretärs der CSU bezeugt, die CSU-Führung davon ausgegangen, dass ich den Ruf nach München annehmen und nach Bayern zurückkehren würde. Unter seinem offiziellen Briefkopf schrieb Generalsekretär Edmund Stoiber am 26. Mai 1981 an mich:

„Sehr geehrter Herr Professor Mintzel,

zu Ihrer Berufung an die Bundeswehrhochschule in München darf ich Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Ich freue mich persönlich sehr darüber, dass die gemeinsamen Bemühungen jetzt endgültig Erfolg hatten und Sie in ihrer bayerischen Heimat an einer Hochschule lehren können. Ich hoffe, dass die über Jahre hinausgehende gute und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der CSU auch in Zukunft fortgesetzt wird.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Dr. Edmund Stoiber.“

Mir waren zwar hintergründige Kommunikationsnetze und Entscheidungskanäle zwischen beteiligten Institutionen und die Einflussnahme gewisser Personen nicht ganz verborgen geblieben, aber diese direkte parteiamtliche Offenheit des Generalsekretärs erstaunte mich doch sehr. Seine Einladung zu einer für beide Seiten gedeihlichen Kooperation war unüberhörbar und bestätigte aufs Neue die hohe Aufmerksamkeit, die meine Forschungen und Publikationen in der CSU-Führung gewonnen hatten. Dieser parteiamtliche Willkommens-Brief ließ mich im Sommer 1981 hoffen, dass die Bewerbung auf die Passauer Professur für Soziologie wirklich zu meinen Gunsten ausgehen könnte. Wäre zwischen meiner Absage und dem Passauer Prozedere etwas dazwischengekommen, etwa eine politische Indiskretion, Intrige oder Denunziation, hätte ich am Ende beide Chancen verspielt gehabt. Ich arbeitete auf politisch zeitnahen, hoch sensiblen Forschungsfeldern, die zu Fallgruben werden konnten. Erst am 22. September 1981 ging die mental strapaziöse Wartezeit zu Ende. Dennoch erschrak ich über Stoibers „Offerte“. Mich ergriff unterschwellig eine Furcht, meine Selbstbestimmung als freischwebender, parteiunabhängiger Wissenschaftler zu verlieren. Ich antwortete nicht, bedankte mich nicht einmal förmlich. Selbstdeutung und Selbstbestimmung kollidierten mit der Fremdwahrnehmung. In der CSU-Führung schien man mich aufgrund meiner Publikationen und meiner Auftritte als einen der ihren wahrzunehmen. Auf keinen Fall wollte ich in einen politischen Parteidienst treten, der es mir erschwert hätte, mit den oppositionellen Kräften im Bayerischen Landtag als Sozialwissenschaftler und Forscher in Kontakt zu bleiben. Ich hatte ja nicht vor, nur eine politische Geschichte der CSU vorzulegen, sondern eine breit angelegte, sozialwissenschaftlich konzipierte Gesellschafts- und Staatsgeschichte Bayerns nach 1945 zu erarbeiten. Diesen Arbeitsplan glaubte ich eher auf dem Passauer Lehrstuhl für Soziologie als an der Bundeswehrhochschule in München verwirklichen zu können. Dass die besonderen Verhältnisse und lehrbetrieblichen Anforderungen an der Passauer Philosophischen Fakultät diesen ehrgeizigen Plan letztendlich zunichtemachten, erkannte ich erst später. Es blieb leider bei fragmentarischen Ansätzen und Entwürfen, wie sie 1998 in meiner letzten größeren Studie über „Die CSU-Hegemonie in Bayern. Strategie und Erfolg. Gewinner und Verlierer“ sichtbar wurden. Die von Edmund Stoiber erhoffte „gute und erfolgreiche Zusammenarbeit“ blieb allerdings bis Ende der 1980er Jahre zumindest auf kleiner Flamme möglich. Die CSU-Führung und die Hanns-Seidel-Stiftung luden mich wiederholt zu Referaten und Expertisen ein. Erst mit Beginn der 1990er ließen der von mir angezettelte Streit über die „Maria vom Siege“ im Logo der Universität Passau, meine kritischen Stellungnahmen zum bayerischen Kruzifix-Streit und andere politische Signale erkennen, dass ich kein CSUler war. Insbesondere zentrale Fragen des Verhältnisses zwischen Staat und römisch-katholischer Kirche in Bayern führten im wörtlichen Sinne zu Auseinandersetzungen. Ihre hintergründigen, oder sollte ich besser sagen, ihre untergründigen Anlässe, gab es bereits bei meiner Berufung an die Universität Passau.

Berufung auf den Lehrstuhl für Soziologie und Amtsantritt an der Universität Passau 1981

München oder Passau hatten ganz unterschiedliche Optionen bedeutet. Während ich mich an der Hochschule der Bundeswehr in feste und eingefahrene Strukturen hätte einpassen müssen, stand mir nun in Passau die Aufgabe bevor, das Fach Soziologie vom Nullpunkt an aufzubauen. Vom Bleistift bis zur Promotionsordnung musste alles beschafft, organisiert und entwickelt werden. Der Gestaltungsfreiraum war zwar eng, der Neuaufbau eines Studienfaches aber doch eine anspruchsvolle Aufgabe. Als einziger Fachvertreter trug ich die Gesamtverantwortung für das Fach – eine außergewöhnliche Ausgangssituation. Ich musste das Fach in das Gesamtgefüge der Philosophischen Fakultät einfügen und die Dienstleistungen in der Lehre mit anderen Studiengängen abstimmen und koordinieren.

Berufung und Aufnahme der Amtsgeschäfte waren, so möchte man gern glauben, letztendlich gut und glatt über die akademische Bühne gegangen. Das war der vordergründige, universitätsöffentliche Gang der Dinge. Es gab allerdings noch einen hintergründigen, für mich unsichtbaren Vorgang, von dem ich lange keine Kenntnis hatte. Was war hinter den Kulissen vor sich gegangen?

Der Passauer Ausschreibungstext hatte, was die Formalien anbelangte, kein Hindernis erkennen lassen. Das ausgeschriebene fachliche Profil entsprach meinem wissenschaftlichen Werdegang und meinen Forschungsgebieten. Ich wurde nach der üblichen Vorauswahl im Juni 1981 zur obligatorischen Kür eingeladen und stellte mich der Berufungskommission mit einem Vortrag über „Ansätze und Probleme der Erforschung regionaler gesellschaftlicher und politischer Prozesse“ vor. Da in der neugegründeten Universität Passau noch kein Fachvertreter vor Ort war, hatte das Urteil auswärtiger Gutachter großes Gewicht. Wieder war es Rainer M. Lepsius, der als externes Mitglied der Berufungskommission für mich eine Lanze brach. Ich formuliere es vorsichtig: Er hatte zumindest nichts dagegen einzuwenden, mich auf Platz Eins der Berufungsliste zu setzen. Heinrich Oberreuter hielt die Laudatio auf den Wissenschaftler Mintzel und stellte ihn als einen hervorragenden Parteienforscher mit dem Schwerpunkt auf der Politischen Soziologie vor. Danach ging alles sehr rasch, weil die Universität Passau sichergehen wollte, dass mit dem Lehrbetrieb im Fach Soziologie schon zum Wintersemester 1981/82 begonnen werden konnte. Am 22. September 1981 erhielt ich den Ruf nach Passau. Am 16. November 1981 wurde ich vereidigt. Als erster Fachvertreter für Soziologie gehörte ich zur Gründergeneration der Universität Passau. Im Alter von 46 Jahren stand ich nun zum ersten Mal in einer Berufs- und Einkommenssituation, die überhaupt eine längerfristige Lebensplanung ermöglichte und mich bei Banken kreditwürdig machte. Ich hatte selbst erlebt, wie Ehen und Familien an den unsicheren Berufsverhältnissen des Wissenschaftsbetriebes gelitten hatten und zerbrochen waren. Meine eigene Familie hingegen, meine Frau und unsere drei Töchter, Anne Katharina (geb. 1968), Theresa Florentine (geb. 1971) und Caroline Isabel (geb. 1975), waren nun finanziell abgesichert. Nach einer langen Zeit der Provisorien konnten meine Frau und ich zum ersten Mal einen normalen Hausstand gründen.

„Um Gotteswillen, was machen wir jetzt?“– Entbindung vom Konkordat

Im Ablauf von Bewerbung, Berufung und Amtsaufnahme gab es merkwürdige, um nicht zu sagen dubiose Ereignisse, die sich nachhaltig auswirken sollten. Nachdem ich meine Bewerbungsunterlagen nach Passau gesandt hatte, war nach einiger Zeit aus Passau universitätsamtlich telefonisch gefragt worden, ob ich katholisch sei. Als ich die Frage verneinte, konnte ich eine gewisse Bestürzung heraushören. Sinngemäß hörte sich das etwa so an: „Um Gotteswillen, was machen wir jetzt!?“ Ich hatte mir keinen Reim auf diese unerwartete Frage machen können. Augenblicklich waren Klischeevorstellungen wachgerufen worden. Muss man katholisch sein, um nach Passau berufen werden zu können? Kaum war ich vereidigt, ereignete sich eine zweite Merkwürdigkeit. Der Weihbischof von Passau lud mich – privatissime oder halbamtlich oder gar hochamtlich? – zu einem gemeinsamen Mittagessen ins Altstadtrestaurant König ein. Ich musste eine letzte amtliche Sitzung an der Freien Universität Berlin absagen, um die Einladung von Weihbischof Franz Xaver Eder annehmen zu können. Als ich im Telefongespräch nach Berlin den Grund meiner Absage nannte, hörte ich am anderen Ende der Leitung ein schallendes Gelächter. Für die Ohren von Berliner Kollegen hörte sich der Grund geradezu absurd an. Die Einladung von Hochwürden war meine erste amtliche Einladung in Passau „außerhalb“ der Universität. War es in Passau üblich, dass neu berufene Professoren vom Bischof begrüßt wurden? Ich folgte der bischöflichen Einladung und lernte Franz Xaver Eder als einen weltoffenen, besonnenen und angenehmen Gesprächspartner kennen, der sich für soziologische Themen und Fragestellungen zu interessieren schien. Einen speziellen Grund für seine Einladung nannte er nicht. Nach einem freundlichen und angeregten Gespräch am Mittagstisch ging jeder seinen Weg zurück an seinen Arbeitsplatz. Doch blieb es nicht bei dieser Merkwürdigkeit. Noch im Jahre 1981 erhielt ich aus dem Vatikan ein Schreiben der Glaubenskongregation, in dem ich aufgefordert wurde, mich zu meinem (angeblich katholischen) Glauben und zu meiner Lebensführung zu äußern. Als Wissenschaftler standen mir die Haare zu Berge, erst recht als konfessionsloser Kulturprotestant. Dass das Finanzamt bei seinem nächsten Einkommensbescheid wie selbstverständlich die katholische Kirchensteuer einbehalten hatte, passte zur Wahrnehmung, in Passau müsste alles zunächst einmal katholisch geregelt werden.

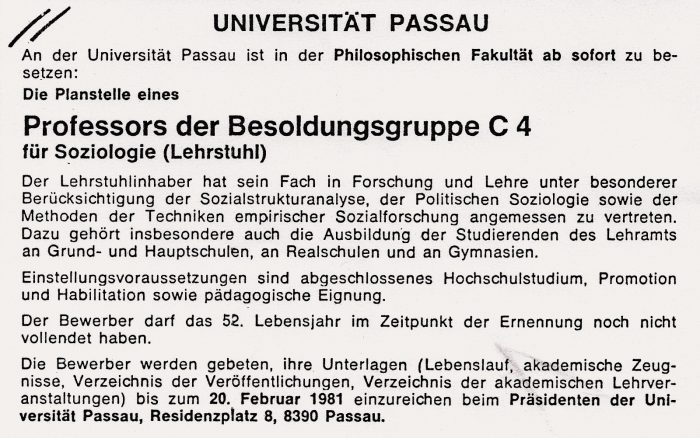

Kein Hinweis auf konfessionelle Voraussetzungen: Stellenausschreibung auf die C4-Professur für Soziologie, Anfang 1981

Kein Hinweis auf konfessionelle Voraussetzungen: Stellenausschreibung auf die C4-Professur für Soziologie, Anfang 1981

In der Passauer Stellenausschreibung der C4-Professur für Soziologie hatte es nicht den geringsten Hinweis auf eine religiös-konfessionelle Beschränkung gegeben. Ich hätte mich in diesem Fall erst gar nicht bewerben können und selbstverständlich die Berufung nach München angenommen. Was also hatte den dubiosen Anstoß zu den für mich rätselhaften Ereignissen gegeben? Jahre später kam im so genannten Passauer Madonnen-Streit heraus, dass bei der Stellenausschreibung ein Fehler unterlaufen war, der 1981 zu Komplikationen geführt hatte. Es hätte in der Ausschreibung stehen müssen: „Für die Besetzung der C 4-Stelle gilt Art. §3,5 des Bayerischen Konkordats“. In den Philosophischen Fakultäten der bayerischen Universitäten waren in der Regel die Lehrstühle für Philosophie, für Allgemeine Pädagogik und für Soziologie oder Politikwissenschaft dem Konkordat Bayerns mit dem Heiligen Stuhl unterworfen. Nur Katholiken konnten sich auf diese Lehrstühle bewerben. Der Bischof hatte das letzte Wort. Sein nihil obstat, nichts steht einer Berufung entgegen, entschied über die Besetzung. Der Kandidat sollte ein glaubenstreuer Katholik mit sittlichem Lebenswandel sein. In der Stellenausschreibung war auf die Bindung an das Konkordat nicht hingewiesen worden. Die Fakultät und die Universitätsleitung waren gezwungen, den unterlaufenen Fehler stillschweigend und diplomatisch zu korrigieren. In dieser verzwickten Situation bot sich der Inhaber des konfessionsfreien Lehrstuhls für Politikwissenschaft, Prof. Dr. Heinrich Oberreuter an, die Bindung an das Konkordat zu übernehmen und damit meinen Amtsantritt zu ermöglichen. Oberreuter, eine weltoffene, liberal-konservativ und pragmatisch orientierte Persönlichkeit, war gläubiger Katholik und mit katholischen Persönlichkeiten und Einrichtungen eng vernetzt. Es war eine elegant-pragmatische Lösung, die mir erst in späteren Jahren hinter vorgehaltener Hand zugeflüstert wurde. Der entscheidende Formfehler hätte vor Gericht zur Annullierung des ganzen Berufungsverfahren und zu einer erneuten Ausschreibung führen können.

Offiziell bestätigt wurde der Vorgang erst im Jahre 1990, als ich zusammen mit dem Strafrechtler Prof. Dr. Bernhard Haffke, beim Senat der Universität Passau den Antrag stellte, das Universitätsemblem mit der Ikone der „Maria vom Siege“ abzuschaffen. Der Universitätspräsident unterstellte mir, mich 1981 aus opportunistischen Motiven freiwillig diesem Insignum unterstellt zu haben, und sprach mir das Recht ab, nach acht Jahren Amtstätigkeit die Abschaffung des Universitätsemblems zu verlangen. Ich protestierte amtlich gegen diese Unterstellung und moralische Zurechtweisung. Weil ich damals nicht gewusst hatte, was hinter den Kulissen zu meinem Vorteil geschehen war, konnte ich später im Madonnen-Streit die moralische Aufforderung zurückweisen, stillzuhalten und eine persönliche Lösung zu akzeptieren. Die Zusammenhänge und Motive meiner Intervention gegen die „Maria vom Siege“ waren sehr viel komplexer und tiefgründiger, als es das Oberflächengekräusel sichtbar gemacht hatte. Dass die zuständigen Amtsträger und Mitwisser dichthielten, hatte triftige Gründe, die generell mit der Problematik der Konkordatslehrstühle zu tun hatte.

Konkordatslehrstühle und Katholisch-Theologische Fakultäten

Die Universitätsleitung hätte den Konfliktfall am liebsten zu einem singulären persönlichen Problem eines unbequemen Lehrstuhlinhabers gemacht, einen auf die Person des Lehrstuhlinhabers zugeschnittenen Kompromiss herbeigeführt und den Streitfall für erledigt erklärt. Doch ging ihre Strategie nicht auf. Hinter diesen scheinbar singulären Vorgängen und persönlichen Empfindlichkeiten, die für absurde Passauer Kuriosa gehalten werden konnten, die bestenfalls für amüsante Episoden taugten, wurden religiös-konfessionelle Machtverhältnisse und der institutionelle Einfluss der römisch-katholischen Amtskirche auf die personelle Ausstattung von Fakultäten sichtbar. Die Konkordatslehrstühle und die Zahl und Ausstattung Katholisch-Theologischer Fakultäten an deutschen Universitäten waren zu einem öffentlichen Ärgernis geworden. Bei den Konkordatslehrstühlen geht es, wohlgemerkt, nicht um die Besetzung von Professuren in den Katholisch-Theologischen Fakultäten, sondern um Lehrstühle an konfessionsneutralen staatlichen Universitäten. Die Bewerber auf Konkordatslehrstühle müssen dennoch der römisch-katholischen Kirche angehören und sollen Lehrmeinungen vertreten, die der Lehre der katholischen Kirche zumindest nicht widersprechen. Artikel 3 Paragraph 5 des Konkordats zwischen dem Vatikan und dem bayerischen Staat bestimmt:

„Der Staat unterhält an den Universitäten Augsburg, Erlangen-Nürnberg, München (…), Passau, Regensburg und Würzburg sowie an der Gesamthochschule Bamberg in einem für das erziehungswissenschaftliche Studium zuständigen Fachbereich je einen Lehrstuhl für Philosophie, für Gesellschaftswissenschaften und für Pädagogik, gegen deren Inhaber hinsichtlich ihres katholisch-kirchlichen Standpunktes keine Erinnerung zu erheben ist.“

Konkret heißt das im Falle des Freistaates Bayern: An sieben bayerischen Universitäten ist die Besetzung von je drei Fächern, die den Erziehungswissenschaften zugerechnet werden, von der Zustimmung des zuständigen Diözesanbischofs abhängig. Mit der Konkordatsbindung werden bei Ausschreibungen konsequenterweise Kandidaten anderer Konfessionen und konfessionslose Bewerber von vorneherein ausgeschlossen. Extremes Beispiel: An der Universität Passau war ein Lehrstuhl der Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät angesiedelt und somit ohnehin unter kirchlicher Kontrolle. Der zweite Passauer Lehrstuhl für Philosophie gehörte zur konfessionsneutralen Philosophischen Fakultät, unterstand aber als Konkordatslehrstuhl ebenfalls der katholisch-kirchlichen Kontrolle. Der Einfluss der römisch-katholischen Kirche wurde in einigen Fächern noch durch die personell beschränkte Stellenausstattung verstärkt. Es gab keine interkonfessionell konkurrenzoffene Situation, was auch verfassungsrechtlich bedenklich war. Eine gezielte Berufungspolitik konnte ein Übriges dazu tun, um eine katholische Einfärbung der Philosophischen Fakultät zu begünstigen. Die „Maria vom Siege“ im Logo der Universität bekundete diese fragwürdige Tradition. Die Universitätsleitung und bestimmte Dekane waren selbstverständlich nicht daran interessiert, solche hintergründigen Machtverhältnisse und Einflussmöglichkeiten offen zu diskutieren oder gar zu einem öffentlichen Streitfall werden zu lassen. Ihre Devise war, wie sich später drastisch herausstellen sollte, strittige Vorgänge unauffällig abzuwickeln und potenzielle Störer und Sünder wider den Heiligen Geist der Universität in die Ecke zu stellen. Nur wenige durchschauten diese Manöver, geschweige denn die Passauer Bürger, die glaubten, „ihre“ Madonna verteidigen zu müssen.