Religiös-konfessionelle Vorurteile und Empfindlichkeiten

Seit der Reformationszeit waren alle meine Vorfahren Mintzel Protestanten und hatten es in den letzten zwölf Generationen immer mit Büchern zu tun. Sie waren Schulmeister, Pfarrer, Buch- und Zeitungsdrucker, Verleger und Herausgeber, Buchhändler, Staatsbeamte, Lehrer und öffentliche Kommunikatoren. Allen gemeinsam waren das Lesen, Schreiben und Publizieren. Die Buchtradition wurde bis zum heutigen Tage fortgesetzt. Mein Vater war ein Bücherwurm par excellence. Er besaß eine große Bibliothek mit vielen Tausenden Büchern und las fast täglich bis spät in die Nacht hinein. Wenn auf eine geistige Familientradition das Etikett „Kulturprotestantismus“ zutrifft, dann kann ich meine Familie als ein sozialgeschichtliches Musterbeispiel anführen Aus diesem Milieu gingen bekanntlich bis ins 20. Jahrhundert hinein viele Gelehrte und Forscher hervor. Der prominente Althistoriker Leopold von Ranke hatte die Wissenschaft allgemein noch als eine durch und durch protestantische Angelegenheit bezeichnet. Diesem Kulturprotestantismus war in Bayern eine latente Ablehnung des bayerischen, wie überhaupt des Katholizismus eigen gewesen. Im konfessionsgeteilten Bayern waren noch bis in die 1950er Jahre hinein durch religiös-konfessionelle Praxen tiefsitzende Vorurteile genährt worden. Erst gegen Ende der 1950er Jahre verloren diese Animositäten an Kraft und Bedeutung. Ich erlebte in dem vom Katholizismus tief geprägten Würzburg noch verstörende Praxen konfessioneller Auseinandersetzungen.

Der ehemalige bayerische Kultusminister Hans Maier schildert in seiner Autobiografie „Böse Jahre, gute Jahre“ (2013, 361ff) die damaligen Eigenheiten und Animositäten der katholischen und protestantischen sozial-moralischen Milieus im Badenser Raum. Ähnlich verhielt es sich in den bayerischen Traditionszonen mit ihren jeweiligen konfessionellen Empfindlichkeiten. Maier berichtet: „Da waren also die Evangelischen – eine Minderheit in der Volksschule, eine weit größere im Gymnasium. Wie waren sie? Fielen sie auf? Gab es Schwierigkeiten mit ihnen? Eine Schwierigkeit, so erinnere ich mich, gab es in der Tat. Unsere evangelischen Mitschüler waren von wenigen Ausnahmen abgesehen durchwegs besser situiert, sie waren etwas >Besseres<. Ihre Väter waren Universitätsprofessoren, Fabrikanten, Bankleute, während die Katholiken meist aus bäuerlichen, kleinbürgerlichen, bestenfalls mittelständischen Verhältnissen stammten. Die Evangelischen wohnten selten in Mietwohnungen, sie hatten meist eigene Häuser. Bei Einladungen in diese ungewohnt feine Umgebung reagierten wir Katholiken manchmal störrisch und bockig – es war einfach das andere Milieu, der gehobene Lebensstil, die uns betroffen machten. Unsere evangelischen Mitschüler, in der Schule ganz normal wie andere auch, schienen zuhaus etwas zu repräsentieren, was uns fremd war – eine spezifische Bürgerlichkeit. Bürger und Protestant – das war offenbar eine Einheit (…). Leichter war es mit einer anderen Eigenschaft evangelischer Mitschüler, die sogar eine gewisse Anziehungskraft auf uns Katholiken ausübte. Die Evangelischen, so schien es uns, waren freier. Sie bewegten sich ungezwungener, souveräner. Das mochte mit der erwähnten sozialen Stellung zusammenhängen. Sie waren freier in ihren Meinungen und Urteilen, ihren Sitten und Gewohnheiten, auch in ihren religiösen Bindungen und Zugehörigkeiten. Schon damals erschienen mir Protestanten, verglichen mit dem großen und geschlossenen, aber manchmal auch schwerfälligen katholischen Heerwurm wie eine rasch und beweglich ausschwärmende Kavallerie – Individualisten, die in loser Tuchfühlung miteinander standen und doch, erstaunlich genug, zu gemeinsamen Zielen gelangten. Ohne Zweifel verfügten sie über gute Köpfe. (…) Kurzum, der Einzelne, das Individuum, schien da eine andere Stellung zu haben als bei uns, man nahm sich mehr Rechte, mehr Freiheiten heraus. (…) Sicher lag in dieser kecken Eigenverantwortlichkeit etwas, was wir Katholiken als >protestantisch< empfanden – es faszinierte uns, auch dort, wo wir Zweifel hatten und nicht ohne weiteres folgen mochten.“ (Maier 2013, 361ff)

Was Hans Maier aus katholischer Perspektive und Erfahrung über die sozial-moralischen Milieus und ihre jeweiligen Mentalitäten erzählt, fand sein Gegenstück in der protestantischen Sichtweise. Protestanten sahen in Katholiken geistig gebremste und beschränkte, von ihrer Kirche gegängelte Mitbürger, die sich nicht so recht trauten, ihre Meinungen und Ansichten frei zu äußern. Katholiken galten als geduckte und von ihrer Kirche vergatterte Menschen, die dumm gehalten wurden. Sie galten als falsch, bigott und verlogen. Die gegensätzlichen Animositäten arteten auch noch in der Nachkriegszeit in Familien in Psychoterror aus: Konfessionell gemischte Eheschließungen wurden vor allem von katholischer Seite hintertrieben, beide Seiten mieden Geschäfte, deren Inhaber das falsche Gesangbuch hatten. Es war die katholische Mehrheit, die partout an der Bekenntnisschule (Konfessionsschule) und an den konfessionellen Lehrerbildungsanstalten festhalten und so den religiös-konfessionellen Separatismus aufrecht erhalten wollte. Noch Mitte der sechziger Jahre standen in Bayern rund 6.300 Bekenntnisschulen den 260 Gemeinschaftsschulen gegenüber.

Als in der SPD-regierten Landeshauptstadt München 1966 die Befürworter der Gemeinschaftsschule in der Mehrheit waren und Initiativen von FDP und SPD zu einer Kurskorrektur zwangen, bezog der damalige katholische Kultusminister Ludwig Huber in letzter Minute eine sogenannte Auffangstellung. Es ging im Wesentlichen um die Absicherungen katholischer Interessen, weniger um Positionen der evangelisch-lutherischen Landeskirche. Er habe zahlreiche Gespräche mit der katholischen Kirche geführt und sich „auch sagen lassen, welche Festlegungen von der Katholischen Kirche aus erwartet werden können.“ Huber schloss vor der versammelten CSU-Landesvorstandschaft seine streng vertraulichen konfessionspolitischen Ausführungen mit der eindringlichen Bitte ab: „Tragen Sie das nicht in die Öffentlichkeit hinaus! Wenn das in die Öffentlichkeit hinauskommt, ist so viel zerschlagen, dass Sie mich nie mehr bereitfinden werden, vor der Landesvorstandschaft der CSU solche internen Vorgänge darzulegen.“ (Mintzel, 1977: Geschichte der CSU, 1977, 311f). Die evangelische Kirche sei, so betonte Huber, „im geschichtlichen Werdegang nicht so einseitig für die Bekenntnisschule eingetreten, wie das in der geschichtlichen Entwicklung von der katholischen Seite her der Fall gewesen sei.“ Die evangelische Seite sollte mit einem Minderheitenschutz besänftigt werden. CSU-Führung und bayerische Staatsregierung bezogen in diesen Fragen eine halsstarrige Haltung und widersetzten sich Initiativen für eine Verfassungsänderung. Es bedurfte 1967 des Machtwortes von Franz Josef Strauß, um davon abzukommen und den Typus der christlichen Gemeinschaftsschule als staatliche Regelschule einzuführen (Mintzel 1977: Geschichte der CSU, 312ff). Der spätere Kultusminister Hans Maier sicherte 1974 in den Verträgen der bayerischen Staatsregierung mit dem Vatikan die sogenannten Konkordatslehrstühle zu.

Aus Passaus dreifaltigem Milieu

Als ich Ende 1981 nach Passau zog, um dort den Lehrstuhl für Soziologie einzurichten, hatte ich den Eindruck, die schöne Stadt an den drei Flüssen hinke den interkonfessionellen Entwicklungen und Wandlungen um dreißig bis vierzig Jahre hinterher. Was dort noch in konfessionellen Bereichen zu hören und zu erleben war, erinnerte mich zum Teil an die fünfziger Jahre im katholischen Würzburg. Die fast geschlossen katholisch geprägte Stadtgesellschaft Passaus verharrte noch in einer vergleichsweise ungebrochenen Enge, Selbstbezogenheit und Selbstgefälligkeit. Die meisten Passauer Katholiken waren es nicht gewohnt, sich mit anderen religiös-konfessionellen Bekenntnissen und Weltanschauungen ernsthaft auseinanderzusetzen. Die kleine protestantische Minderheit, die nur knapp sechs Prozent der Passauer Einwohner ausmachte, lebte unauffällig unter der katholischen Mehrheit und hielt still. Die meist unsichtbaren Grenzen dieses Nebeneinanders zeigten sich zum Beispiel 1978 bei der Gründung der Universität Passau: Oben im Kirchenschiff der St. Nikola-Kirche zelebrierten die Katholiken mit einem Pontifikalamt die Neugründung, unten in der Krypta durften die Protestanten feiern. Anstatt als konfessionsneutrale staatliche Institution der Wissenschaft der Ökumene eine Plattform zu bieten, zelebrierten die Universitätsgründer konfessionellen Separatismus von gestern und lieferten die Universität dem katholischen sozial-moralischen Milieu Passaus und dem „schwerfälligen katholischen Heerwurm“ (Hans Maier) aus. Als ich 1990/92 die gegenreformatorische Kampfikone der „Maria vom Siege“ im Emblem der Universität infrage stellte, kam im vielfältigen Stimmengewirr ein starrköpfiger und eifernder Fundamentalkatholizismus zum Vorschein, der seine Madonna mit Zähnen und Klauen verteidigte.

Die Führungsorgane der Universität Passau trugen diesen Verhältnissen allzu gerne Rechnung. Es war nicht allein meine Wahrnehmung, dass die Universität besondere Weihen genoss. Empirische Studien erwiesen, dass in der Bundesrepublik Deutschland in der Wissenschaftselite (nominelle) Protestanten bei Weitem überwogen. Leopold von Rankes alte These, die Wissenschaft sei eine durch und durch protestantische Angelegenheit, war also immer noch nicht ganz vom Tisch. Die Vermutung war nicht völlig abwegig, dass bei der Gründung der Universität Passau ein unausgesprochen katholisches Korrekturbedürfnis mit im Spiel gewesen sein könnte. Dem bayerischen Kultusminister Hans Maier wäre zumindest in bestimmten Fakultäten und Fächern eine unauffällig katholisch gelenkte Wissenschaftspolitik zuzutrauen gewesen. An der Universität Passau hatten sich die (nominellen) konfessionellen Verhältnisse jedenfalls – nach vorsichtiger Schätzung – auffallend umgekehrt. Der Inhaber des Lehrstuhls für Kunsterziehung, Professor Paul Lankes, stellte die „Gründung der Universität Passau“, so der Titel einer seiner Radierungen, als Gottes Werk dar. Gott greift mit seiner Hand von oben auf das Stadtbild herab, zeugt die Universität und gibt ihr seinen himmlischen Segen.

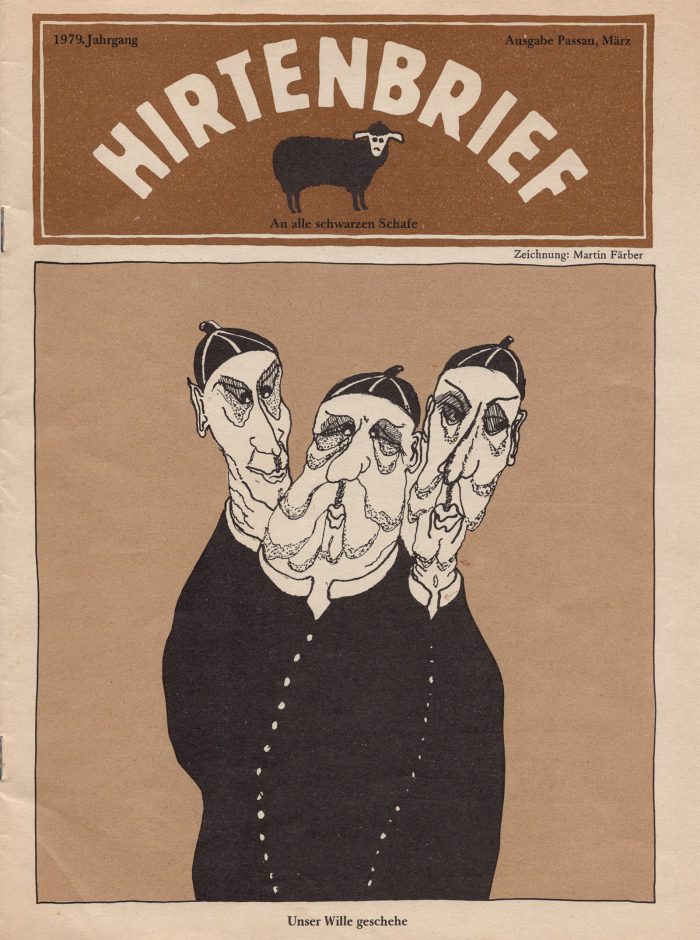

Hirtenbrief, Passauer Satire-Magazin, März 1979

Hirtenbrief, Passauer Satire-Magazin, März 1979

Die „Spitzbuben“ des Scharfrichterhauses

Aus dem alten Scharfrichterhaus hatten die Geschäftsführer Edgar Liegl und Walter Landshuter seit 1977 zusammen mit den Kabarettisten Sigi Zimmerschied, Bruno Jonas und Rudolf Klaffenböck sowie mit Musikern mit einem Cafe und einem Restaurant sowie Kleinbühne, Jazzkeller, Galerie und Mini-Kino eine kleine Gegenwelt und regelrechte Gegenkultur zur stockkatholischen Stadtöffentlichkeit gemacht. Die meisten alteingesessenen städtischen Honoratioren mieden diesen Ort der Aufmüpfigkeit und gotteslästerlichen Treibens wie ein Pesthaus. Viele Passauer waren anfangs dagegen gewesen, in Passau eine Universität zu gründen, weil sie befürchtet hatten, mit den Studenten zögen ein rebellischer Ungeist und Krawall in die Stadt ein. Aber es waren nicht nur biedere Stadtbürger, die das „Lokal des Teufels“ boykottierten. Auch etliche Professoren meinten, honorige Amtsträger der Universität sollten sich von diesem Ort fernhalten. Als ich 1981 nach Passau übersiedelte, wurde ich an der Universität von Kollegen gewarnt. Das Scharfrichterhaus sei eine „kryptokommunistische Zelle“, die man als Professor nicht aufsuchen sollte. Ein paar Kollegen und wissenschaftliche Mitarbeiter ließen es sich jedoch nicht nehmen, im Scharfrichterhaus zu verkehren und sogar an dessen Programm mitzuwirken. Als zugewanderter Sozialwissenschaftler interessierte mich, wie die städtischen Funktionseliten (in Verwaltung, Politik, Kirche, Wirtschaft und Kultur), die zusammen ein städtisches Machtkartell gebildet hatten, sich gegen Veränderungen stemmten und potenzielle Störenfriede und Gegenkräfte abzuwehren versuchten. Die gegenseitige Abneigung gipfelte im März 1979, kurz nach der Eröffnung der Universität, darin, dass der Passauer Kabarettist und Satiriker Sigi Zimmerschied zusammen mit Rudolf Klaffenböck und andere Passauer „Spitzbuben“ einen satirischen „Hirtenbrief“ veröffentlichte, mit welchem die etablierte Stadtgesellschaft erschreckt und der katholische Volkszorn in Wallung gebracht wurde. Das lokale und regionale Machtdreieck aus CSU-Establishment, katholischer Kirche und Passauer Neuen Presse (PNP) hatte diese „Lästerer“ und „Bürgerschrecke“ mit Mitteln der Justiz, mit Boykott-Maßnahmen und sozialer Ausgrenzung „zur Strecke bringen wollen“. Die PNP hatte sich über mehrere Jahre geweigert, über Veranstaltungen des angeblich von aufrührerischen Geistern geführten „Scharfrichterhaus“ zu berichten. Das Machtdreieck hätte das Scharfrichterhaus im mittelalterlichen Kern Passaus, das zum Treffpunkt für niederbayerische Nonkonformisten geworden war, am liebsten „ausgeräuchert“.

Ich verfolgte die Berichterstattung der Passauer Neuen Presse, beobachtete Vorgänge vor Ort und wie sich die Organe der Universität in dem Umfeld verhielten. Während die kleine Schar antiklerikaler „Bürgerschrecke“ daran war, mit ihren Aktionen das verkrustete Stadtestablishment vorzuführen und aufzubrechen, betrieben die Universitätsleitung und die Mehrheit der Professoren, so schien es mir, eine Überanpassung an die hiesigen Verhältnisse. In ihrer öffentlichen Selbstdarstellung gerierte sich vor allem die größte unter den anfangs vier und dann fünf Fakultäten, die Philosophische Fakultät, augenfällig wie eine katholische Bildungseinrichtung zur Pflege lokaler und regionaler Identitätsbedürfnisse. Viele Kollegen sahen gerade darin eine besonders gut gelungene Einpassung der Universität in das katholisch-konservative soziale und politische Umfeld. Kein Wunder, dass die Honoratioren der Stadt, die lokale Machtelite, in dem Gründungspräsidenten einen Glücksfall für Passau sahen. Interessant war zu beobachten, wie die etablierte Stadtelite sich mit einer neuen, durch die Universitätsgründung zugewanderten wissenschaftlichen Funktionselite arrangieren musste. Es kam mit der Eröffnung der Universität eine nach Berufsposition und Prestige höher eingeschätzte Funktionselite hinzu, die der lokal gewachsenen Stadtelite zum gesellschaftlichen und politischen Konkurrenten werden konnte.

Die feinen Unterschiede

Nach meinen beruflichen Wanderungen durch drei Universitäten – Berlin, Bochum und Mannheim – kam mir die Universität Passau in ihren Gründungsjahren wie eine Spätblüte der alten Ordinarienuniversität vor. Jeder Ordinarius sonnte sich in seinem Hoheitsgebiet, überwachte die Grenzen und verwies Professoren tieferen Ranges in ihre Schranken. Es gab halb verdeckte Konventionen und Trennungslinien. Anfangs behielten sich die Ordinarien der Philosophischen Fakultät das Amt des Dekans vor, erst später wurde es auch für C3-Professoren zugänglich. Noch schärfer wurden die feinen Unterschiede zwischen den Fachordinarien und den C3-Professoren für Didaktik exerziert. Sitzungen des Fachbereichsrates gerieten zu einem Schauspiel des Ranggerangels. Es ging ähnlich zu wie auf einem Felsen im Affengehege zu. Die Alpha-Tiere und ihre Unterstützer hockten auf ihren Plätzen und dirigierten mit Imponiergehabe die Abläufe. Schlug sich ein Alpha-Tier auf die Brust, tat es ein anderes gleich hinterher. Die Reihenfolge war fast immer abzusehen, auf A folgte B, auf B so gut wie sicher C. Und das alles wiederholte sich x-mal, bis sich im Gründungsprozess die Regeln eingespielt hatten und die Strukturen ausgebildet waren. Die Ordinarien Heinrich Oberreuter und Mintzel hatten darin ihren festen Platz. Der verhaltensbiologische Vergleich hinkt, und die Verhaltensmuster ließen sich gruppendynamisch genauer schildern. Als ein gewähltes, aber von Wahl zu Wahl geborenes Mitglied des Fachbereichsrates verfolgte ich jahrelang das Geschehen, das mich teils amüsierte, teils nervte und viel wissenschaftsbetriebliche Arbeit kostete. Nach meiner Attacke auf die „Maria vom Siege“, die „schöne Madonna“ im Logo der Universität, zeigten dann wirklich honorige Professoren und wahre Marienanhänger die Grenzen zwischen katholischer und kulturprotestantischer Weltsicht auf und was ein „richtiger“ Professor im katholischen sozial-moralischen Milieu Passaus gefälligst tun und lassen sollte.

Unverträglichkeiten zwischen Soziologie und Landesgeschichte

Nach meiner Rückkehr nach Bayern nahm ich außerdem zum ersten Mal schärfer wahr, dass ich mit meinen sozialwissenschaftlichen und zeitgeschichtlichen Publikationen über die CSU und Bayern zu einem ernsthaften Konkurrenten der seit 1929 an bayerischen Universitäten fest etablierten bayerischen Landesgeschichte geworden war. Ich war nicht an einem bayerischen Lehrstuhl für Landesgeschichte zum Wissenschaftler herangewachsen, sondern seit Mitte der 1970er Jahre als Außenseiter aufgefallen. In Passau kam ich als Vertreter der Politischen Soziologie und als Zeithistoriker den Landeshistorikern unausweichlich ins Gehege, was zu verdeckten und offenen Kollisionen der „Konkurrenzdisziplinen Soziologie und Geschichtswissenschaft“ (Wolf Lepenies, 1985, 283ff) führte. Die unterschiedlichen Forschungsansätze und ein mehrmaliger Schlagabtausch zeigten, dass sich an der Universität Passau keine wissenschaftliche Plattform für ein großes gemeinsames Bayern-Projekt aufbauen ließ. Die Geschichtswissenschaft war fest in katholischer Hand und durch entsprechend eingefärbte Fragestellungen und Forschungsziele eingeengt. Am ehesten hätte wohl mit dem Landeshistoriker Prof. Dr. Maximilian Lanzinner ein gemeinsames Bayern-Projekt zustande kommen können, da sich unsere Forschungskonzepte in Teilen deckten. Es kam jedoch nicht dazu, weil Lanzinner 2001 eine C4-Professur an der Universität Bonn übernahm. Allerdings hatten noch andere Faktoren, die mit der weiteren Entwicklung der Universität und neuen Studiengängen zusammenhingen, in der Forschung eine Kooperation erschwert. Der neue Passauer Diplomstudiengang „Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien“ verbrauchte einen Gutteil unserer Arbeitskraft. Letztendlich blieb ich in der Forschung auf weiten Strecken ein Einzelgänger. Das fachegoistische Konkurrenzdenken und die notorische Besserwisserei hielten mich trotz aller kollegialen Freundlichkeit auf Distanz und auf der Hut.

An einen alten Hannoveraner Freund vom 12.02.1984 (Auszüge aus einem Brief)

„Mit meiner Arbeit am Lehrstuhl für Soziologie bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Erstens sollte ich jeden Tag ein Stoßgebet gen Himmel richten, überhaupt noch auf einen Lehrstuhl für Soziologie berufen worden zu sein. Die Situation an den Universitäten ist im Hinblick auf Stellen katastrophal, die allgemeine Arbeitsmarktlage [für Soziologen] ebenso hoffnungslos. Im zweiten Halbjahr 1982 kamen auf 3047 Bewerbungen von Soziologen 19 offene Stellen!! Wer angemessen unterkommt, kann nur aufatmen und >dankbar< sein. Einen Lehrstuhl zu erhalten, heißt das große Los ziehen. Ich darf also überhaupt nicht mit meinem Schicksal hadern, und ich tue es auch nicht. Ich bin immer noch mit Leidenschaft Wissenschaftler und trotz aller Unzulänglichkeit der Soziologie auch gern Soziologe. Nach den fast zwanzig Jahren der Hochspezialisierung auf dem Felde der Parteienforschung und –lehre muss ich nun als C4-Professor das Fach breit vertreten (…).

Trotz oder gerade wegen meiner Rückkehr in die bayerische Heimat werde ich noch gottloser als ich es je zuvor war. Religion und religiöse Kultur und Kunst sind zwar interessante Phänomene, aber mir fehlt jeglicher Glaube. Da schwingt überhaupt nichts. Durch die Kinder sind wir über die Schule und die hiesige Kirchgängerei ständig mit Kirche und Religion konfrontiert. In der Konfrontation wächst jedoch meine Areligiosität. (…) Ich rechne mich allerdings nicht zu den naiven Aufklärern. Wir sind Geschöpfe der Evolution, in deren Köpfe noch allerlei geistige Gespinste rumoren. Die Gestalt des Heros wie er uns in Mythen entgegentritt, hat mich immer beeindruckt und in meinem Handeln bestärkt. In Prüfungen und Konfliktsituationen hatte ich jedes Mal Gary Cooper in „High Noon“ vor Augen, wie er bei seinem gefährlichen Alleingang durch das Dorf nach seinen Revolvern greift. Mein Wissen war meine Munition.

Neue Freundschaften zu schließen ist schwer geworden, die gewachsenen alten zu halten schwierig. Die Professoren regieren hier mit relativ großer Unabhängigkeit ihre kleinen Fürstentümer – oder bayerisch gesprochen – ihre kleine Almwirtschaften. Jeder dünkt sich eine Primadonna zu sein, die hofiert werden will. Ich habe mich kürzlich entschieden dagegen verwahrt, als eine Glanz spendende Statusperson behandelt zu werden. Ich mag dieses Gehabe nicht. Aber es gibt doch mehr Kollegen, als man denkt, die ihren Status nicht nur genießen, sondern sich durch professoral-elitäre Verhaltensweisen auch dann >auszeichnen<, wenn nicht viel an wissenschaftlicher Leistung dahintersteckt. Man fühlt sich wohl im Rotary Club oder im Lions Club, pflegt gesellschaftliche Kontakte, wartet mit sechs Gängen auf, hört sich gern mit >Herr Professor< angesprochen usw. Das Schlimme ist, dass man bis zu einem gewissen Grad mitspielen muss. Als Soziologe habe ich wohl etwas mehr >Narrenfreiheit<, auch als >Freigeist<. Mit Bedacht habe ich durchblicken lassen, dass ich Malerei und Grafik studiert habe. Als >halber< Künstler oder Hobby-Maler genießt man dann womöglich ein paar Zugeständnisse an die eigene Unkonventionalität. Aber am liebsten wollen sie einen doch als einen >g´scheiten und ehrwürdigen Professor< mit statusbewusstem Benimm-Dich ins Passauer Stadtbild stellen. Auf der Straße belohnen Passauer „ihre“ Professoren mit „Griaß Di Good, Heer Professer!“, „Habe di Ehre“, Heer Professer!“ (…) Das alles macht es schwierig, sich ohne konventionelle Rücksichten zu befreunden, ›menschlich‹ zu sein und das ›Halbgöttliche‹ abzustreifen. In der Passauer Öffentlichkeit bleibt man immer der ›Herr Professor‹. (Adversaria 1984/1. Heft).

Erhöhung des Säkularisierungsdrucks

Der Passauer Politikwissenschaftler Prof. Dr. Heinrich Oberreuter vertrat 2008 in seinem Rückblick auf das dreißigjährige Bestehen der Universität die Ansicht, dass es „eben die Gründung dieser Universität“ gewesen sei, „die vor genau 30 Jahren das Milieu der Stadt zu säkularisieren begann“ (ZEIT ONLINE. Wenn die Stammtische aussterben). Er schrieb den Abstieg der CSU von der Dreiviertel-Mehrheitspartei zur städtischen Oppositionspartei vor allem den säkularisierenden Wirkkräften aus dem Campus zu. Ich halte das für eine gewagte These, die erst auf den Prüfstand gestellt werden müsste. Es waren gewiss mehrere säkularisierende Wirkkräfte an der auffallend späten Auflockerung – nicht Auflösung! – des Passauer katholischen Milieus und seiner organisierten Gesinnungsgemeinschaften beteiligt: die Akteure aus dem Scharfrichterhaus und aus dessen Umfeld, die allmähliche Lockerung der Bindungen an die katholische Kirche (rückläufige Kirchganghäufigkeit, schwindende Teilnahme an den Sakramenten, Kritik an der Männeroligarchie, Austritte etc.), die mangelnde gesellschaftlich-politische Flexibilität des von der katholischen Kirche und der Monopolpresse PNP getragenen CSU-Establishments und nicht zu vergessen die von dem FDP-Staatssekretär Max Sadler geführte FDP, die mit dem Passauer Klerikalismus nichts am Hut hatte. Nicht die Universität im Ganzen war es, die an dem lokalen Säkularisierungsprozess mitwirkte und das Ende der klerikal dominierten Jahre herbeiführte, sondern nur Teilbereiche und einzelne Akteure. Im Gegenteil, es gab bis Ende der 1990er Jahren gerade auch in der Universität beharrende Kräfte, die sich in dem katholischen Milieu und seinen Gesinnungsgemeinschaften eingerichtet hatten, sich in ihrem Katholischsein wohlfühlten und mitnichten etwas verändern wollten. Es dauerte jedenfalls fast zwei Jahrzehnte, bis die offizielle Universität ihre katholisch geprägte Selbstdarstellung aufgab und sich aus diesem Milieu emanzipierte. Der Versuch, die Passauer Wissenschaftselite für eine katholisch eingefärbte wertkonservative Gemeinschaft, also für eine durch eine besondere geistige Grundhaltung ausgezeichnete „Wertelite“ auszugeben, (so Prof. Dr. Helmut Schmalen 1990) scheiterte an der Realität.

Im Solitär- und Kleinstfach Soziologie wurde mir an der Universität Passau die Rolle eines Generalisten und Allrounders zugeschrieben. Von Beginn meiner Lehrtätigkeit an fand ich es wichtig, meine Position und Funktion als Wissenschaftler für mich und damit für die Vertretung des Faches abzuklären. Ich machte es mir zur Aufgabe, nicht nur aus einem allgemein vorgegebenen Lehrprogramm und speziellen Soziologien Stoff zu vermitteln und abzufragen, sondern Grundfragen soziologischen Denkens und Forschens zu behandeln. Dabei stellte ich Max Webers Wissenschaftslehre und die einschlägige Fachliteratur dazu ins Zentrum meiner Lehre. Ich fasste meine Ausarbeitungen in zwei Lehrheften zusammen, das eine zum Kulturbegriff in der Soziologie, das andere zur Einführung in die „Verstehende Soziologie“ Max Webers („Max Weber verstehen lernen. Anleitungen für Lehre und Studium“). Beide Kompendien gehörten zum unabdingbaren Kern- und Standardprogramm meiner Lehre in Passau. Meine Position verdeutlichte und präzisierte ich im Januar 1990 in meinem Beitrag über „Wissenschaft und Verantwortung aus der Sicht der Sozialwissenschaften“

Alf Mintzel, Einführung in die „Verstehende Soziologie“ Max Webers, Passau 1994

Wir dürfen niemals vergessen, dass Wissenschaft selbst ein Kulturprodukt ist, das sich gerade als „freie okzidentale Wissenschaft“ nur auf einer Wertebasis nach eigenen innerwissenschaftlichen Regeln voll entfalten kann. Max Weber hat unmissverständlich festgestellt: „Der Glaube an den Wert wissenschaftlicher Wahrheit ist Produkt bestimmter Kulturen und nichts Naturgegebenes“, er ist also selbst ein Wertstandpunkt. Die freiheitlich-humanitäre Grundorientierung der heutigen Soziologie ist das Erbe der Entstehungsgeschichte der Fachdisziplin und bleibt Auftrag in der stets gefährdeten sozialen und politischen Welt der Menschen.

Die Freiheit der Wissenschaft, die ich meiner wissenschaftlichen Arbeit als Leitmotiv zugrunde gelegt habe, ist selbst ein hoher kultureller Wert. Der freie ungehinderte wissenschaftliche Erkenntnisprozess beruht – im Gegensatz zu den Kirchendoktrinen der vatikanischen Glaubenskongregation und autoritärer Gängelungen – auf einer pluralistischen Werteordnung mit spezifischen institutionellen Garantien und einer hochdifferenzierten Konfliktregelung. Die moderne Wissenschaft muss als autonome Institution geregelter wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung und -vermittlung grundsätzlich wachsam sein gegenüber allen autoritären oder totalitären Forderungen, Anmaßungen und Übergriffen seitens gesellschaftlicher und politischer Institutionen und Organisationen. Sie hat in diesem Sinne grundsätzlich eine eminent politische Eigenverantwortung. Indem Wissenschaft diese politische Eigenverantwortung übernimmt, verteidigt sie in modernen Gesellschaften zugleich ein Stück freiheitlich-humanitärer Herrschaftsorganisation. Diese politische Funktion und Verantwortung der Wissenschaft um ihrer selbst willen bedeutet immer zugleich die Offenhaltung von Freiheitsräumen in der Gesellschaft. Konkordatslehrstühle haben in einer modernen freiheitlich-humanitären Wissenschaftsorganisation keinen Platz. Wenn einem augenzwinkernd versichert wird, dass der Inhaber eines Konkordatslehrstuhl ohne Rücksicht auf die verlangte Rückbindung an die Lehre der Kirche frei lehren und forschen könne, wird ein doppeltes Spiel getrieben – eines der angemaßten kirchlichen Macht und eines der wissenschaftsberuflichen Heuchelei. Es bleibt ja der katholischen Kirche unbenommen, eigene Hochschulen zu gründen und zu finanzieren und mit einem christlich-religiös gebundenen Wissenschaftsbegriff in Konkurrenz zu treten.

Der größte und kräftigste Säkularisierungsschub an der Universität Passau kam von außen. Noch mehr als die Konkordatslehrstühle waren die Studienverhältnisse an den sieben Katholisch-Theologischen Fakultäten Bayerns zu einem universitätsinternen und öffentlichen Ärgernis geworden. Die Zahlenverhältnisse an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Passau waren alarmierend, die zehn Professoren hatten vor leeren Hörsälen doziert. Der Bayerische Oberste Rechnungshof hatte im Blick auf die viel zu niedrigen Studierendenzahlen mehrmals angemahnt, den gesellschaftlichen und religiös-konfessionellen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Er hatte nachdrücklich gefordert, wissenschaftliches Personal zu reduzieren und sogar ganze Fakultäten zu schließen. Passaus selbst ernannte akademische „Wertelite“ wollte dem „wechselnden Zeitgeist“ trotzen (Prof. Dr. Helmut Schmalen in: PNP Nr.249, 27.10.1990, S. 33) und stemmte sich bis zum Schluss gegen die Entscheidung, die die Bayerische Staatsregierung gemeinsam mit dem Nuntius des Heiligen Stuhls wegen der skandalösen Verhältnisse treffen musste, nämlich die Katholisch-Theologischen Fakultäten an den Universitäten Bambergs und Passaus für 15 Jahre ruhen zu lassen. Die kritische Masse für eine wissenschaftlich vertretbare Mindestausstattung war dort bei Weitem unterschritten worden. In Passau ging damit eine etwa 400 Jahre alte Tradition der Kleriker-Ausbildung zu Ende. Die um Professorenstellen beschnittene Katholisch–Theologische (Rest-)Fakultät wurde organisatorisch säkularisiert und als Department in die Philosophische Fakultät überführt. Im Jahre 2003 hatte die Universitätsleitung das Traditionsemblem, die „Maria vom Siege“, in den Ruhestand versetzen müssen, 2007 musste die Katholisch-Theologische Fakultät dem Säkularisierungsdruck weichen. Was sagte der damalige Rektor der Universität Passau dazu? Prof. Dr. Walter Schweitzer: „Es bewegt sich einiges an unserer Universität. Zahlreiche innovative Projekte in Forschung und Lehre beschäftigen unsere Wissenschaftler…“ (alles nachzulesen in: Campus Passau 01/2007, S. 4ff). Die von außen erzwungene Binnensäkularisierung der Universität wirkte in einer Art Rückkoppelungsschleife auch auf die Stadt Passau zurück. Universität und Stadt waren einem starken Wandel unterworfen. Die katholisch-konservativen Streitkräfte der Gründungszeit waren geschwächt, ihre Lautsprecher, sofern sie noch im Dienst waren, kleinlaut geworden. Die katholisch-konfessionelle Enge und Selbstgefälligkeit des Milieus waren aufgebrochen und die Einwohnerschaft zu einer offenen (Stadt-) Gesellschaft geworden.