»Et in Arcadia ego«

Auch in Arkadien gibt es mich: den Tod. In zahlreichen Varianten und Ausdrucksformen war er allgegenwärtig. Ich habe ihn in meinen ›Notizen & Skizzen‹ in vielen kleinen Geschichten festgehalten. Auch die einstmaligen Eigentümer und Besitzer des Hauses sind ihm anheimgefallen. Sie geistern nur noch in Gedanken und Erinnerungen durch das Haus, das heute Fremden gehört. An den allgegenwärtigen Tod, dem auch ich entgegengehe, erinnert mich nicht nur der Sinnspruch des altrömischen ›memento mori‹, gedenke des Todes! Dieser Spruch steht auf den Wänden vieler Tessiner Kapellen und Kreuzstationen. Auf Fresken hält der personifizierte Tod, der Knochenmann, die Sense bereit – selbstverständlich auch für mich. In unserem Tessiner ›Arkadien‹ war der Tod täglich rund um das Haus zu beobachten. ›On the sunny side oft the street‹ ereigneten sich grausame Vorgänge. Daher schlage ich im Folgenden auch düstere Töne an. Meine Tagebücher, fast fünfzig Bände an der Zahl, sind voll davon. Aus ihnen will ich im Folgenden Einträge wiedergeben und ein paar Impressionen und Erlebnisse in lockerer Folge in Worte fassen.

Ich wollte stets wissen, mit wem und mit was ich es in der Natur zu tun hatte. Seit meiner Kindheit war ich naturkundlich interessiert. Meine Neigung, das Tier- und Pflanzenleben um mich herum zu beobachten und zu beschreiben, war nie verloren gegangen. Das Naturgeschehen zog mich auf jedem Spaziergang und bei jeder Erkundung in seinen Bann. Ich fand im Tessin und rund um das Haus einen vielfältigen Kosmos vor. In der Casa Lu hatte ich zahlreiche naturwissenschaftliche und -kundliche Bücher zur Hand: Fachwerke über Schmetterlinge, Käfer, Libellen, Heuschrecken und Bestimmungsbücher zur Flora Helvetica und über vieles mehr. Ich wusste, wer und was giftig war oder harmlos. Aufgrund dieses Wissens fiel mir in der Familie die Rolle des Tierfängers zu. Bevor die Kinder sich abends schlafen legten, musste ich erst einmal dicke Spinnen fangen, Skorpione vertreiben, Stechmücken totklatschen, verirrte Eidechsen aus den Zimmern scheuchen und Spinnweben entfernen.

Beides machte unser Leben im Tessin so reich an Eindrücken: Natur und Kultur. Wir lernten die Täler kennen, deren reißende Bergflüsse zum Lago Maggiore hinabströmen: das Centovalli, das Valle Onsernone, das Tal der Maggia, das wilde Valle Verzasca und andere. Wir kannten die urigen Dörfer an ihren steilen Hängen, die Brunnen und zahlreichen Wasserfälle. Wir spazierten in all den Jahren viele Dutzende Male auf schmalen Pfaden durch Weinberge und durch enge Gassen, an alten Gemäuern entlang, treppauf und treppab, an den Tessiner Rustici vorbei. Es gibt dort viele verwunschene kleine Plätze. Vor 150 Jahren waren die Täler um den Lago Maggiore die Armenstuben des Kantons, aus denen ausgemergelte Bergbauern und Handwerker nach Amerika aufgebrochen waren. Später kehrten die Erfolgreichen zurück und bauten in den Tälern prächtige Häuser im Tessiner Stil, die einen besonderen Charme in die Landschaft brachten. Jedes kleine Stück Terrain wurde genutzt, sei es für Gemüse, sei es für Blumen und Kamelien, sei es für eine Sitzbank an einem sonnigen Fleck. Wir erlebten den Tessin noch vor der Welle des Massentourismus, die sich später über den Kanton ergoss und manches erdrückte, was den besonderen Reiz dieser Landschaft ausmachte. Wir nahmen am jahreszeitlichen Kulturleben teil, besuchten das ›Teatro Dimitri‹ in Verscio, in Tenero die hochkarätige Kunstsammlung ›Matasci Arte‹, in Ascona die ›Settimane Musicali di Ascona‹, das ›Museo Epper‹, den ›Monte Verita‹ und das Museum moderner Kunst in der Casa Communale. Ich kannte mich in Locarno und Ascona bald besser aus als in Passau. Der Besuch der Kunstsammlungen in der ›Casa Rusca‹ gehörte zu unserem kulturellen Standardprogramm, ebenso die Ausflüge nach Bellinzona, Mendrisio und Lugano, um die dortigen Ausstellungen zu besichtigen. Auf den Spuren von prominenten Künstlern, Schriftstellern, Dichtern und Wissenschaftlern, die im Tessin Station gemacht hatten und eine Weile geblieben waren, kamen wir bis Montagnola, wo Hermann Hesse bis zu seinem Tode (1962) gewohnt hatte. Wir legten im Friedhof Sant‘ Abbondio einen kleinen Stein auf sein Grab. Nach einem abendlichen Sommerkonzert in Ascona notierte ich:

Abenddämmerung.

Die klagende Oboe

dringt tief in mein Herz

(27.07.2009)

Zu den jahreszeitlichen Ereignissen gehörten die Vernissagen, die die Galeristin Eva Lautenbach an Pfingsten und im Spätsommer im Dorf Aurigeno veranstaltete, das im Valle Maggia unweit vom Hauptort des Tales liegt. Sie fanden seit Jahrzehnten an Evas Wohnsitz in dem verwunschenen Castello Ciappui statt. Aus unseren jährlichen Besuchen entwickelte sich eine treue und anregende Künstlerfreundschaft. Auch zur Welt der Tessiner Kunsthandwerker pflegten wir enge und zum Teil freundschaftliche Beziehungen. Inge Lu geriet immer wieder in den Bann formschöner, bezaubernd farbig glasierter Keramik. Ein ästhetischer Genuss, der uns beide erfreute. Natur und Kultur gehen ineinander über und verbinden sich zu einem Gesamtkunstwerk, das vergessen lässt, wie finster und grausam es in der Welt zugeht. Solche gemeinsamen Momente losgelösten Schwebens in einer lichtdurchfluteten Atmosphäre habe ich versucht, in reimlosen Versen auszudrücken. Doch bleibt die Ahnung vom Ende der belles choses stets gegenwärtig.

Wunderbares Schweben

Die Taue lösen,

die uns festhalten.

Wunderbares Schweben.

Zweifel abwerfen

und höher steigen

ins Azur.

Uns festhalten

in der Gondel

der Träume.

Wie lange werden wir fliegen?

Und wohin?

Der Azur

ist kein Ort des Bleibens.

Die Nacht wird kommen

und der Sturz

in die Tiefe.

(Orselina, 15.08.2001; Notizen & Skizzen, Band 16)

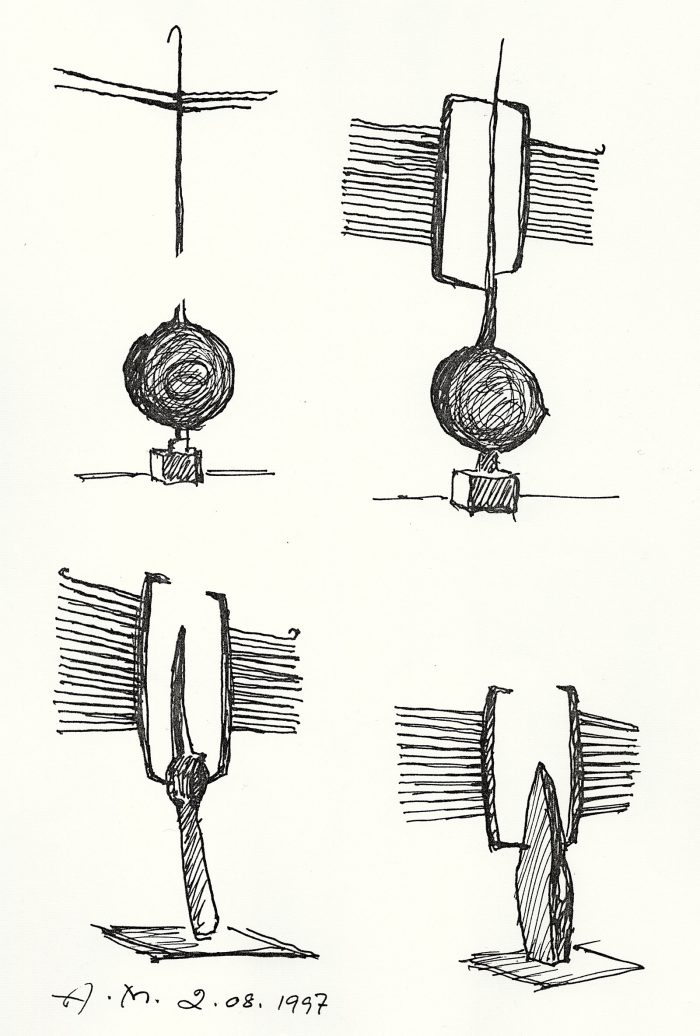

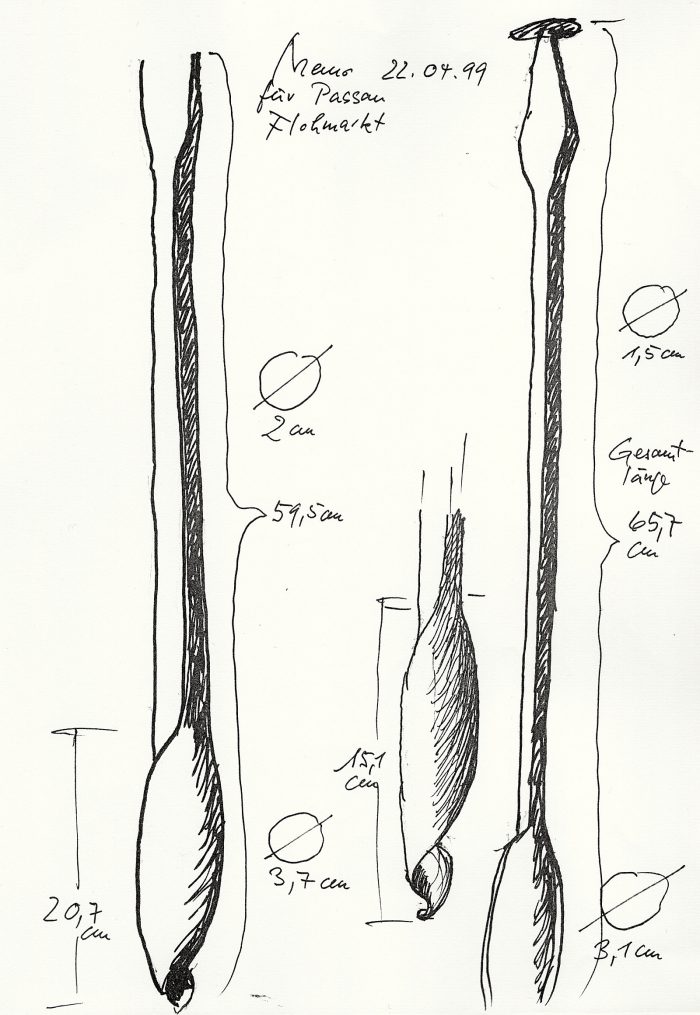

Einige der Händler und Trödler auf dem Locarneser Flohmarkt kannten den Objekt-Jäger Mintzel und seine Leidenschaft für alte handwerkliche und bäuerliche Geräte. Ich kam an ihren Ständen nicht vorbei, ohne alles durchzuwühlen. Sie wussten schon, nach was ich suchte, und brachten mir aus den Tälern allerhand ›Schrott‹ mit. Die großflächigen Terrassen der Casa Lu eigneten sich wunderbar zum Auslegen meiner Fundstücke. Ich konnte mit den Materialien, die ich auf den hellen Granitplatten verteilte, in eine ästhetische Kommunikation treten, sie neu kombinieren, drehen und wenden, bis ich ein Ergebnis hatte, mit dem ich zufrieden war. Dann skizzierte und fotografierte ich die ausgedachten skulpturalen Objekte für den Gang in die Schmiede.

Alf Mintzel, Objekt-Entwürfe, 2.8.1997

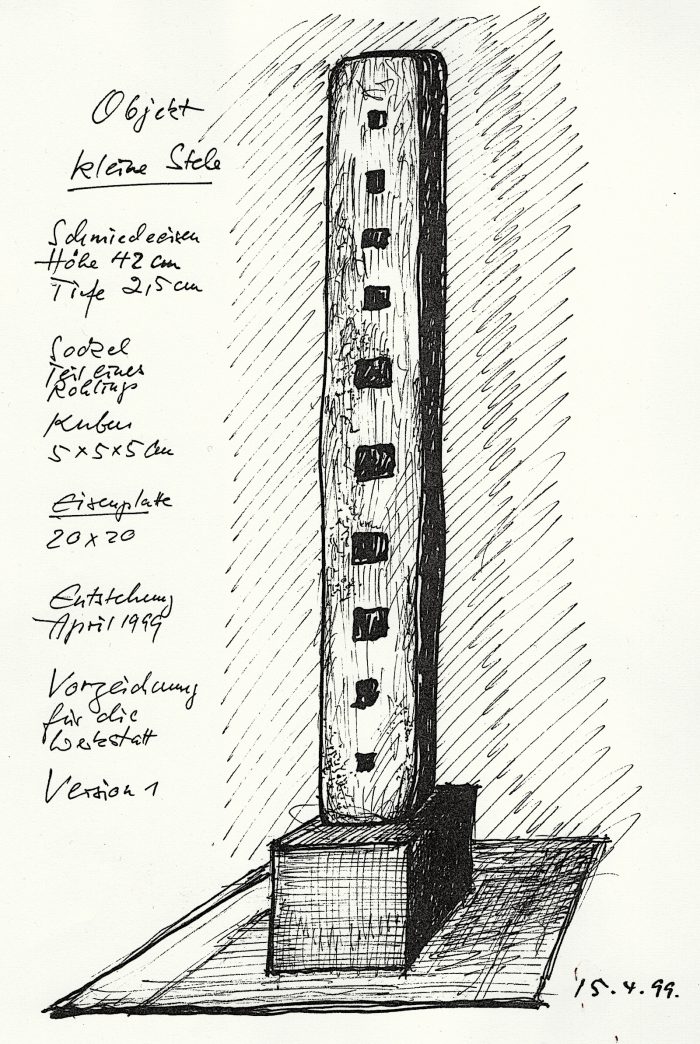

Alf Mintzel, Kleine Stele, Entwurf, 15.4.1999

Alf Mintzel, Memo für Passau Flohmarkt, 22.4.1999

In Losone, am Eingang zum Pedemonte gelegen, fand ich eine Metallverarbeitungsfirma (Metalcostruzioni, CH-6616 Losone), die sich bereit erklärte, meine Sonderwünsche zu erfüllen. Der Firmeninhaber Aldo V. Döring und seine Mitarbeiter zeigten ein großes Interesse an meinen skulpturalen Entwürfen und Objekten. Früh um acht Uhr stand ich bereits in der Werkstatt und kam erst am Abend wieder heraus, und das viele Male. Es war eine erbauliche und zutiefst kreative Zusammenarbeit mit den kunsthandwerklich gewandten italienischen Schweizern, denen eine artifizielle Ästhetik angeboren zu sein scheint. Ich lieferte die Materialien und Entwürfe, sie führten in meinem Beisein nach meinen Vorgaben die Schweißarbeiten aus (siehe hierzu auch Blog-Kap. 49).

Die Tage in der Losoner Werkstatt bereicherten mein Leben ungemein. Ich fasste noch vor meiner Entpflichtung als Hochschullehrer Fuß im künstlerischen Bereich und nahm an Ausstellungen teil. Im Jahre 1995 veröffentlichte ich zu meinem 60. Geburtstag einen Katalog, in dem ich meine „Objekte(n) 1989–1995 – Holz – Stein – Metall“ vorstellte (ISBN 3-00-000008-9), und 1997 ein Faltblatt mit 14 Abbildungen. Im Epilog zum Katalog bekenne ich: »Er stellt ein dem ständigen Berufsstress und der Überlast der wissenschaftlichen Lehre abgerungenes Stück ›alternatives‹ Leben dar. Am Beginn einer neuen Lebensphase kehre ich zu meinem alten Metier zurück. Wer weiß, ob noch Zeit genug ist.«

Aus meinen Tessiner ›Skizzen & Notizen‹

Eine üppige mediterrane Flora und Fauna findet man rund um das Haus: Der etwa 2600 Quadratmeter große Garten beherbergt ein Biotop mit mehreren Binnenzonen, oben der Kastanienwald und hohe Eschen, dichtes Unterholz, zwischen Wald und Haus ein offener Hang mit Gebüsch, Gräsern, Wiesenblumen, Ginster, Hortensien, Sommerflieder. Auf der östlichen Hangseite hin zu einem ausgetrockneten Bachbett ein sperriges Bambuswäldchen, dessen Hölzer und Blattwerk bis zu zwölf Metern in den Himmel ragen. Ein zweites Biotop auf der Hausebene: auf der Schlafzimmerterrasse ein kleines Wasserbecken mit Seerosen und Wasserlilien, das Kröten, Libellen und Wasserläufer bevorzugen und Bienen und Wespen als Tränke benutzen. Ein drittes Biotop rund um das Schwimmbad: kadmiumgelb blühende Arnika-Gruppen. An der Schwimmbadmauer haben sich fleischige Opuntien ausgebreitet, in den locker gefugten Steinen lauern, vom wilden Wein verdeckt, Ringelnattern auf Beute. In der Abenddämmerung flattern Fledermäuse ums Haus und titschen über das Wasser im Schwimmbad. Der Hangabschnitt unterhalb des Hauses reicht bis zur Straße, er ist größtenteils mit Iberikum und Lavendel bewachsen. Khakibäume spenden Schatten. Zur rechten Seite, zum Nachbarn hin, ein flaches Wiesenfeld, auf dem ein weit ausladender, an Ästen reicher Feigenbaum steht, der uns im Spätsommer mit süßen Feigen versorgt. An den Wegen und Pfaden durchs obere Grundstück wachsen Farne, Ginster, Brombeeren, Johanniskraut und Stechpalmensprösslinge. Wohin das Auge schweift, überall Blüten und Farben; wohin man auch immer schnuppert, süße und erdige Gerüche, eine Duftpalette des Südens. Wohin die Ohren lauschen: Summen, Wispern, Rascheln, Rauschen, Zirpen, Vogelgesang. Um die Arnikablüten gaukeln Distelfalter, auf den Granitplatten vor der Küchenterrasse jagen Garteneidechsen lautlos nach Fliegen. Am oberen Hang haben Smaragdeidechsen ihr Revier. In den heißen Sommernächten tanzen Dutzende Glühwürmchen um Büsche und Gräser. Abends und nachts besuchen uns Tiere: Wildschweine, ein Fuchs, ein Rehbock, Skorpione. Käuzchen rufen aus den hohen Ästen einer alten Kiefer, die am Bach steht. Unheimliche Laute. Einem Gast, der einmal das Haus im Sommer für einen Monat gemietet hatte, jagten die nächtlichen Laute einen so großen Schrecken ein, dass er schon nach einem Tag Aufenthalt fluchtartig abreiste. Er bezahlte lieber die vereinbarte Ferienmiete im vollen Umfang, als noch eine Nacht im Haus zu verbringen. Wir waren an die unheimlichen Geräusche gewöhnt und erkannten unsere tierischen Besucher.

Die obere Grundstücksgrenze hin zum Wald ist nicht lückenlos eingezäunt. Wir wussten, wer bei einbrechender Dunkelheit grunzend vom oberen Hang raschelte und durch das trockene Bachbett zum unteren Nachbargrundstück hinunterrutschte. Tapp, tapp, tapp liefen sie an der Schlafzimmerterrasse vorbei. Überraschende Begegnungen gehörten zu unserem Domizil. In den Wochen und Monaten, in denen das Haus nicht bewohnt wurde, nahmen Rehe, Wildschweine und Spechte Besitz vom Terrain. Im späten Frühling wanderte ich durch den Garten und zählte bis zu vierzig verschiedene Frühlings- und Wiesenblumen. Ich wollte wissen, wer sie sind, die meine Lebensfreude so wunderbar steigern, und bestimmte Arten und Namen. (Siehe „Notizen & Skizzen, Bände 6, 7). Ich zeigte sie meinen Kindern und Kindeskindern und hoffte, dass sie mit offenen Augen lernten, welchen Reichtum und welche Kenntnisse über das Leben uns die Natur beschert.

Orselina, Casa Lu, Blick auf die Nordwestseite des Hauses, Photo: Alf Mintzel

Orselina, Casa Lu, Schlafzimmer-Terrasse mit kleinem Wasserbecken, Photo: Alf Mintzel

Prähistorische Spuren

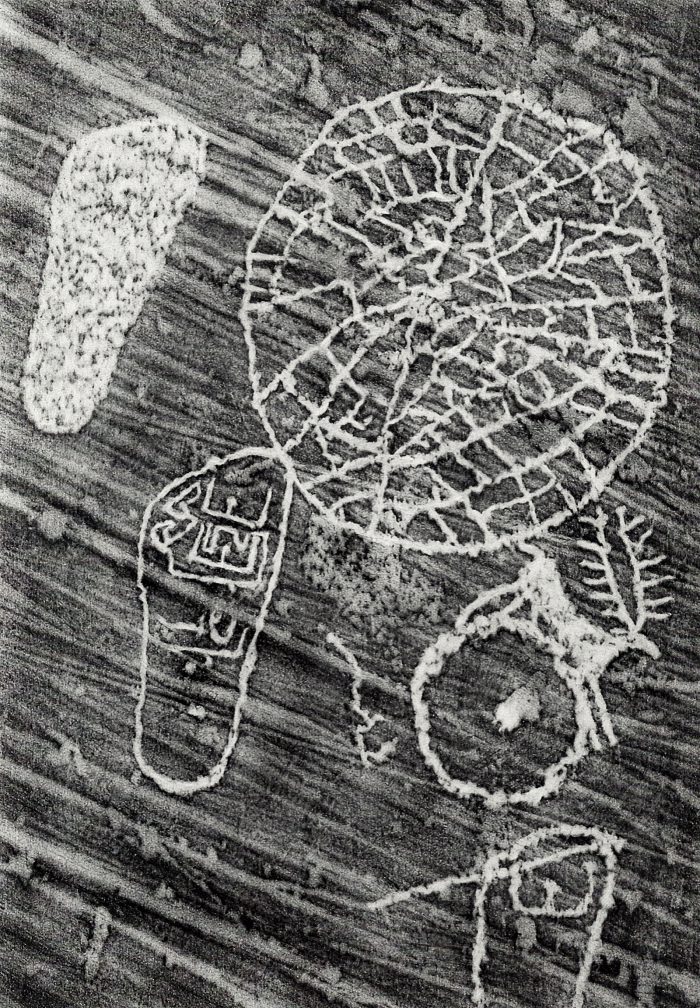

Ein verstecktes Dorf, ein magischer Platz. An der Melezza flussabwärts liegt eine hügelige Berglandschaft, die von Intragna/Golino bis Losone verläuft. Oben an den Hügeln lehnt versteckt das Dorf Arcegno. Etwa hundert Meter nach dem Dorfausgang führt eine schmale Landstraße am Berghang entlang in Richtung Intragna/Golino. Nahe am Dorfausgang, beim Campo Enrico Pestalozzi, liegen im Laubwald verborgen zwei große Felsbrocken, auf denen geheimnisvolle ›Bilder‹ eingeritzt sind. In keinem Tessiner Tourismus-Führer werden diese Petroglyphen erwähnt. Selbst die Commune Arcegno scheint ihre prähistorischen Relikte zu verschweigen. (Notizen & Skizzen, Band 6) und vor Touristen verborgen zu halten. Nur Eingeweihte kennen den Ort. Uns hatte Marco Mummenthaler, ein in Arcegno ansässiger Kunsthandwerker, den geheimnisvollen Ort verraten. Jäger und Sammler ritzten hier vor tausenden Jahren auf vom Gletschereis rundgeschliffenen Granitblöcken Dutzende Näpfchen, Schälchen oder Schüsselchen ein, lateinisch cupulae genannt. Einzelne Schälchen sind mit eingeritzten Rillen verbunden. Wozu haben sie gedient? Wer hat sie vor drei Jahrtausenden oder noch früher geschaffen? Wer war der Mensch, der hier gestanden und den Felsblock bearbeitet hat? Wahrscheinlich ist das hügelige Gelände um Arcegno, am Eingang zum Centovalli, das älteste nacheiszeitliche Siedlungsgebiet im Tessin. Das Gelände war prädestiniert für frühe Siedlungen. Dort fanden die prähistorischen Jäger und Sammler zwischen den Felswänden Schutz und Wärme. Von den nach Losone abfallenden Bergrücken hatten sie eine weite Sicht hinüber zu den Alpen und hinunter nach Italien. Sie konnten von diesem Plateau aus rundum die Landschaft überschauen und Himmelsvorgänge beobachten. Weit in die Landschaft blicken zu können, bedeutete mehr Sicherheit, denn sie konnten nahende Gefahr rasch erkennen. Die Bergrücken um Arcegno liegen vom frühen Morgen bis zum Sonnenuntergang im Sonnenlicht, was die frühen Siedler optimal mit Wärme versorgte. Die Schwemmebene der reißenden Melezza bot ein wildreiches Jagdgebiet, am Fluss wurde gefischt. Die prähistorische Siedlung hatte kulturelle Verbindungen nach Oberitalien zum Val Camonica bei Bergamo, wo zahlreiche Felszeichnungen zu finden sind. Ich liebe es, mich an Orten und Plätzen menschlicher Urgründe aufzuhalten. Am Abend fuhr ich oft in die Schwemmebene der Melezza hinunter und blickte von Verscio aus hinüber zu meinen prähistorischen Freunden. Archaische Empfindungen, Stille (Notizen & Skizzen, Bände 6, 16, 42).

Felszeichnung/Incisione rupestre, Capo di Ponte, Zurla/Val Camonica. © Ernest Oeschger, CH-6655 Intragna, Ti

In solchen Momenten hielt ich inne und horchte in mein kurzes Leben hinein. Ich fühlte mich von einem Zeitfluss fortgetragen. Sie, die hier gelebt und sich so ›manifestiert‹ haben, sind verschwunden, und doch sind sie mir mit ihren Relikten so nahe. Bald werde auch ich für immer verschwunden und vergessen sein. Ich versuchte diesen Moment, der mich zutiefst berührte, in Worte zu fassen

Im Umriss

der Fußspur aus Urzeit

das Monogramm

eines Unbekannten,

der mir nahe steht.

(Orselina, 27.06.1995; Notizen & Skizzen, Band 6, 16)

Die Jagd der Mosaikjungfer

(geschrieben an einem Sommernachmittag im Tessin)

Das Lichtnetz der Sonne

schaukelt im Wasser,

fängt den Schatten der Libelle.

Der Blaupfeil

jagt im Fluge

die arglos tanzenden Mücken.

(Orselina, 26.06.1995; Notizen & Skizzen, Band 16)

Auf der Schlafzimmerterrasse jagt eine blaugrüne Mosaikjungfer, eine Großlibelle, am Seerosenteich nach Insekten. Sie schwirrt blitzschnell in einer Höhe von 50 bis 100 Zentimetern über den Teich, verändert im Bruchteil einer Sekunde ihren Flug, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Sie bleibt in der Luft stehen und beobachtet die Insekten, die sich im gleißenden Sonnenlicht von der morastigen Farbe des Wassers und den Seerosenblättern abheben. Sie kommt mir bis auf Lineal-Länge nahe, entfernt sich erneut, kehrt blitzschnell zurück und verharrt im stehenden Flug über meinem Kopf. Für Menschen ist sie jedoch völlig ungefährlich. Ich verfolge ihre Flugtechnik und Flugkünste mit großer Faszination. Sie sind modernen Fluggeräten des Menschen, Helikoptern und Drohnen, weit überlegen. Die Mosaikjungfer kann ihre glasig-durchsichtigen zwei Paar Flügel unabhängig voneinander bewegen, was in der Welt der Insekten einzigartig zu sein scheint. Sie muss ein ausgezeichnetes räumliches und scharfes Sehvermögen besitzen, um ihre blitzschnellen Bewegungen ohne Kollisionen durchführen zu können. Ihre blaugrün schimmernden Augen sind auffallend groß und bilden zwei kugelige Halbkreise. Ich würde gern eine Vorstellung davon haben, was sie wie sieht. Der Kopf dieser Großlibelle ist aus der Nähe betrachtet erschreckend, irgendwie urtümlich teuflisch, bedrohlich. Vor 250 Millionen Jahren hatte ihre Art eine Flügelspannweite von bis zu siebzig Zentimeter.

Ihre Jagdzeit am Teich ist nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr, also bei einem bestimmten Sonnenstand. Sie stellt sich im Flug so gegen das Dunkel im Hintergrund, dass auffliegende Insekten im Sonnenlicht aufleuchten und einen hellen Punkt bilden. Die Jägerin stürzt sich auf eines herab, greift es in Millisekunden mit seinen drei Paar Beinen, die sich zu einem Fangkorb um das Opfer schließen. Alles geschieht mit einer Geschwindigkeit, der menschliche Augen kaum folgen können. (Aus meinen Notizen & Skizzen, Band 13).

Gut, dass ich kein Insekt bin, das sich am Seerosenteich vergnügt und einer gefräßigen Mosaikjungfer zum Opfer fällt. Nach den Reinkarnationslehren des Hinduismus und des Buddhismus könnte mir blühen, in eine Eintagsfliege verwandelt zu werden.

Sommerspiele mit Schwebfliegen

Neben den Flugartisten der Libellen gibt es noch andere Insekten, die wahre Kunstflieger sind: die kleinen Schwebfliegen. Ihre Körperlänge misst nur 1 bis 1,5 Zentimeter. Sie gehören zu meinen Lieblingen unter den Insekten. Ich beobachte sie mit größtem Vergnügen, wenn sie mich umschwirren und aus dem Stand blitzschnell vorwärts oder rückwärts fliegen und überraschende Flugmanöver ausführen. Im Gegensatz zu den Libellen sind sie keine räuberischen Kandidaten. Sie stechen nicht, sie saugen kein Blut, sie sind in freier Natur unsere stillen Gäste am Frühstücks-, Mittags- oder Abendtisch. Anders als Bienen, Wespen oder Hornissen sind Schwebfliegen Einzelgänger, sie leben nicht in Nestgemeinschaften. Ihre Biotope sind Parks, Gärten und Wiesen. Je nach Art – es gibt etwa 6000 Arten – variiert ihre Körpergestalt. Manche sind lang und schlank, manche kurz und gedrungen geformt. Allen Arten gemeinsam ist eine typische Mimikry. Ihre schwarzgelbe oder schwarzorangene Tarnfarbe, die mal quergestreift, mal längsgestreift ist, macht sie Wespen und Bienenarten zum Verwechseln ähnlich. Menschen, die kein geschultes Auge für diese Täuschung haben, schrecken vor diesen völlig harmlosen Insekten zurück, die nur Pollen und Nektar saugen. Sie können nur flüssige Nahrung aufnehmen.

Ich bewundere ihre Flugkünste und habe, wie bei den Libellen, meine wahre Freude daran. Sie bleiben mit mehrere hundert Flügelschläge pro Sekunde in der Luft stehen und schwirren lautlos hin und her, als suchten sie etwas. Auch ihr Flugapparat ist unserer Hubschrauber-Technik überlegen.

Ich amüsiere mich über Richard Dawkins‘ Angst vor Schwebefliegen. Der Evolutionsbiologe und kämpferische Atheist Dawkins schreibt in seinem Buch ›Die Schöpfungslüge. Warum Darwin recht hat‹ 2010: »Das gleiche Problem [Angst zu empfinden – A. M.] habe ich, wenn ich Schwebefliegen in die Hand nehmen soll, die Wespen oder Bienen ähneln, obwohl sie nur ein Flügelpaar besitzen und ich deshalb genau weiß, dass es sich um Fliegen handelt, die keinen Stachel haben.« (S. 73) Wahrscheinlich ist sein Angstbekenntnis nur intellektuelle Koketterie. Ich mache mir jedenfalls am Morgen- oder Mittagstisch einen besonderen Spaß daraus, die anschwirrenden wespenähnlichen Kunstflieger auf meinen Handrücken zu locken. Wenn sie im Flug über dem Tisch schweben, schiebe ich meine Hand ganz vorsichtig unter ihre Flugposition. Und prompt landen sie auf meinem Handrücken und bleiben darauf sitzen. Sie lecken den Schweiß auf, der sich auf meiner Haut gebildet hat, was kitzelt und bitzelt. Ich führe meinen Kindern und Enkelkindern gern dieses kleine Schauspiel vor, um ihnen zu zeigen, dass Wissen und Achtsamkeit die Angst nehmen können.

Der Tod des Irokesen

Im Garten und im umliegenden Gelände reihen sich verschiedene Baumgruppen aneinander: Kastanienbäume, Eichen, Eschen, Fichten, Föhren und entlang der Straße Thujen – ein Eldorado für Eichhörnchen. Sie laufen, hüpfen, springen und purzeln durchs Geäst, an den Stämmen hinauf und hinunter, zurück und vor. Wir beobachteten, wie sie von Ast zu Ast und von Baum zu Baum kletterten, und bewunderten ihre Geschicklichkeit. Sie bevorzugten bestimmte Wege durch die Baumgruppen. War die Lücke zwischen Bäumen sehr groß, überbrückten sie die Distanz mit kühnen Weitsprüngen. Sie landeten sicher auf dem nächsten Baum, obschon es manchmal sehr knapp zu gehen schien. Wir alle liebten unsere kleinen Gäste, die täglich bei uns vorbeischauten und ihre Turn- und Kletterkünste vorführten.

Im Tessin gibt es zur Sommerzeit heftige monsunartige Regenfälle, die sich über Tage hinziehen können. Der kräftige Dauerregen tränkt die Erde und durchnässt die ganze Flora. Trockene Bachrinnen werden zu gurgelnden Bachläufen, die Bergbäche rauschen in die Tiefe, überall tropft und perlt das Wasser herab, die Bergflüsse befördern ungeheure Wassermassen hinunter zum See. Sie reißen manchmal Brücken und Stege weg und schwemmen alles in den See, was sich mit den Wassermassen dorthin tragen lässt. Auf dem Lago Maggiore schwimmen Riesenflöße aus mitgerissenen Baumstämmen, Geäst und Wurzeln. Wir haben im Laufe der mehr als vierzig Tessiner Jahre mehrmals solche Wetterkatastrophen erlebt. Auch Casa Lu wurde von Wetterstürzen heimgesucht. Vom hinteren Hang schoss das Wasser auf den Wegen und Pfaden auf das Haus zu und drohte es zu überschwemmen. Dachrinnen und Drainagen konnten die Wassermassen nicht mehr fassen. Wir mussten Gräben schaufeln, Schläuche legen und Wasser schöpfen, damit das Wasser vom Haus wegfließen konnte. Auch die Tiere suchten Schutz und blieben in ihren Verstecken.

Nach einem dieser Monsuntage wagte sich eines unserer Eichhörnchen aus seinem trockenen Platz hervor, den es unter dichten Zweigen gefunden hatte. Der Himmel hatte sich aufgehellt, die heißen Sonnenstrahlen die Landschaft in ein Dampfbad verwandelt. Die Vögel fingen wieder an zu zwitschern. Für das Eichhörnchen schien aber jeder Sprung noch ein Wagnis zu sein, die Äste waren noch nass und glitschig. Der sonst buschige Schwanz des kleinen Tieres wurde zu einem nassfransigen Anhängsel und der Pelz auf seinem Kopf zu einer hochstehenden Popfrisur. Wir amüsierten uns über diesen Auftritt und hatten sofort einen Rufnamen für den putzigen ›Irokesen‹. Der kleine Kerl hatte Pech. Er verunglückte bei einem gewagten Weitsprung, fiel in die Tiefe und schlug so unglücklich auf, dass er offensichtlich halb gelähmt war. Er verkroch sich mit letzter Kraft unter eine Thuja und verendete dort unter großen Schmerzen. Unsere Kinder empfanden tiefes Mitleid mit dem Tierchen.

Das Quakkonzert der Kröten und Grasfrösche

Gewitterschwüle.

Der Grasfrosch grüßt die Tropfen

mit Wonnequaken.

Die schweren Tropfen

zerspringen auf dem Wasser.

Der Grasfrosch taucht ab.

(geschrieben am 21. 09. 2002 in Orselina)

Der Lotos

holt im dunklen Teich

aus morastgrüner Tiefe

seine Blütenkraft.

Ohne Wasser

sinkt er haltlos

auf den Schlammgrund zurück.

(Orselina, 27.06.1995, Notizen & Skizzen, Band 16)

Krabbenspinnen und Schlupfwespen – auf den Spuren Charles Darwins

(Aus meinen Notizen & Skizzen, Bände 13, 24)

Vom Swimmingpool wenige Meter entfernt wächst, dicht zu Büscheln gedrängt, Arnika, eine reich und üppig blühende Gartenblume. Die Pflanze, ein Korbblütler, ist mit circa fünfzig kadmiumfarbigen Blüten besetzt, mit lanzettförmigen Blättern. Viele Honigbienen umschwärmen die Blüten, ihr munteres Summen hört sich friedlich und wonnetrunken an. Sie lieben den Nektar. Ich beobachtete häufig den Bieneneifer und freute mich über An- und Abflug unserer Honigproduzenten. Einmal saß auf einer Blüte ein kleines gelbes Tier, das sich kaum von den Blütenfarben abhob. Es saß ganz still, rührte sich keinen Millimeter vom Fleck. Sein Körper war kugelförmig, sein Kopf relativ klein. Es streckte vier Gliedmaßen nach vorne wie Greifarme aus, nach hinten vier kurze Beinchen. Hätte ich nicht so lange und hochaufmerksam das Bienenvolk beobachtet, wäre mir die kleine gelbe Kugel im Inneren des Blütenkranzes nicht aufgefallen, so perfekt war die Mimikry des Wesens. Seine Tarnfarbe machte es fast unsichtbar. Bei meinen ersten Beobachtungen wusste ich zunächst nicht, wer da lauerte und was passieren würde. Dann sah ich eine Biene anfliegen und auf den Blütenkorb steigen. Blitzschnell griffen vier Fangbeine nach der Biene. Die Nektarsammlerin hatte offensichtlich den Killer nicht gesehen, die tödliche Gefahr nicht erkannt. Die gelbe Kugel, die sie gegriffen hatte und festhielt, war eine Krabbenspinne. Ihr Biss lähmte die Biene, die keine Überlebenschance hatte. Krabbenspinnen weben kein Fangnetz. Sie lauern ihren Opfern, Insekten und Bienen, in Blüten auf, umfassen ruckzuck ihre Beute mit den vier vorderen Greifbeinen, die – nur unter der Lupe zu sehen – mit Widerborsten besetzt sind. Die Spinne sondert aus einer Drüse am Hinterleib einen feinen Faden ab, mit dem sie ihre Beute umwickelt. Mit einem giftigen Biss lähmt sie das gefangene Insekt und saugt es aus. Über Wochen beobachtete ich auf Kontrollgängen durch den Garten diese Killer, wie sie tagelang völlig unbeweglich an derselben Stelle auf den Arnika-Blüten saßen und auf Beute warteten.

Mich beschlichen merkwürdige menschliche Gefühle und Gedanken: ich bangte um das Leben der arglosen Bienen und wollte sie vor den hinterhältigen und heimtückischen Biestern warnen und schützen. Sympathie und Abscheu, Grausamkeit und heimtückischer Mord sind menschliche Kategorien. Doch kommen mir wieder ketzerische Gedanken ins Gehirn. In der Genesis steht geschrieben, was Gott an seinem sechsten Tagewerk geschaffen haben soll: »Dann sprach Gott: Die Erde bringe alle Arten lebender Wesen hervor, Vieh, Kriechgetier (oder: Gewürm) und wilde Landtiere, jedes nach seiner Art! Und es geschah so. Da machte Gott alle Arten des Viehs und des Getiers, das auf dem Erdboden kriecht, jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war« (Mos.1, 25).

Also lasse ich es, spöttisch gemeint, gut sein und greife nicht in das bestialische Geschehen ein.

In unserem ›Arkadien‹ Orselina ist noch ein anderes Insekt zu beobachten, das über seinesgleichen herfällt und sich merkwürdig an seiner Beute zu schaffen macht: Schlupfwespen. Schon im 19. Jahrhundert waren Philosophen, Naturwissenschaftlern und Theologen gerade auch am Beispiel der Lebensweise der Schlupfwespe Zweifel daran gekommen, ob die Grausamkeit von Tieren mit der Existenz eines liebenden, allgütigen und fürsorglichen Gottes vereinbar sei. Charles Darwin hatte 1860 angesichts der parasitären Fortpflanzungsweise der Schlupfwespe geäußert: »Es erscheint mir zu viel Elend in der Welt. Ich kann mich nicht davon überzeugen, dass ein wohlmeinender und allmächtiger Gott die Ichneumonidae [Schlupfwespen – A.M.] mit der Absicht erschaffen haben soll, dass sie sich vom Innern von Raupen ernähren, oder dass eine Katze mit Mäusen spiele.« (https://de.wiipedia:org/wiki/Schlupfwespen. Abgerufen am 10.12.2017; Dawkins 2010: Die Schöpfungslüge, S. 418, 447).

Schlupfwespen sind parasitäre Insekten, deren Nachwuchs sich von anderen Insekten beziehungsweise von Eiern und Larven andere Insekten ernährt. Sie lähmen ihr Opfer, zum Beispiel Schmetterlingsraupen. Das Weibchen legt, nachdem es eine Schmetterlingsraupe aufgespürt hat, mit seinem Legestachel sein Ei in deren Körper oder Ei. Aus dem Körper oder Ei des Wirtstiers schlüpft die Larve der Schlupfwespe aus und frisst sein Wirtstier von innen her auf. Bis sich die Schlupfwespen-Raupe voll entwickelt hat, bleibt das Wirtsinsekt am Leben.

Falls es ihn tatsächlich gäbe, wäre zu fragen: Was ist das für ein Gott, der sich solches Getier und dessen Fressverhalten ausgedacht hat? Hat er sich einen pathologischen Spaß daraus gemacht, seine Verrücktheiten in die Welt zu bringen? Dreht es sich nicht um eine ganz und gar pathologische Willkür eines Schöpfers, von dem Propheten, Priester und Theologen behaupten, dass er ein guter und gnädiger Gott sei, der alle seine Geschöpfe liebt? Ist dieser so hochgelobte Gott nicht eigentlich und vielmehr ein selbstverliebter Psychopath?

Darwin weist empört auf das tödliche Spiel der Katze mit der Maus hin. Das kleine Raubtier springt hoch, wirft mit seinen Vorderpfoten die Maus in die Luft, lässt sie einen Augenblick fliehen, um sie mit noch größerer Gier erneut zu krallen und ihre Reißzähne in den winzigen Körper zu schlagen. Und das wiederholt sie ein Dutzend Mal. Die Maus piepst vor Angst. Ich habe dieses grausame Katze-Maus-Spiel oft mit unangenehmen Gefühlen beobachtet. Schmerzen, Qualen und gefressen werden. »Und Gott sah, dass es gut war.« (Mos. 1,20, 25)

Krieg der Ameisen

Es geschah an einem Sommernachmittag. Siesta. Die Sonne heizte die Granitplatten der Terrasse auf, wir konnten nicht mehr barfuß über sie gehen. Ich hatte es mir unter dem Balkon im Schatten auf einer Liege bequem gemacht, um die Ruhe zu genießen. Von meinem Platz aus konnte ich die großflächige Terrasse gut überblicken. Zum Schwimmbad hin lag sie im gleißenden Sonnenlicht, unter dem Balkon im Schatten. Rechts von mir ging es einen mit Platten belegten Weg hinunter zum Hauseingang. Trompetenblumen, die zum Balkon hinauf rankten, lockten zahlreiche Insekten an. Schmetterlinge, Distelfalter, Füchse, Admirale, Hauhechelbläulinge und andere gaukelten vorbei und ließen sich für einen Augenblick nieder. Eidechsen liefen geräuschlos vorbei, hielten inne und lauerten bewegungslos kleinen Insekten und Käfern auf. Feuerwanzen hielten Hochzeit. Die locker verfugten Granitplatten boten Schlupfwinkel und Schutz. An der Ecke, an der ich lag, hatten Ameisen unter den Platten in einem Hohlraum ihr Nest gebaut. Sie krabbelten in Scharen hinein und hinaus und zogen auf ihren chemischen Straßen in den unteren Garten. Es waren keine großen Waldameisen, sondern mittelgroße, dunkelhonigfarbene, die hier überall häufig vorkommen. Eine friedliche Idylle, so schien es, ein friedliches Neben- und Miteinander der kleinen Lebewesen, ein arkadischer Sonnentag. Ich tagträumte so vor mich hin und sah dem emsigen Treiben aus halb geschlossenen Augen zu. Vogelgezwitscher. Claude Debussys Nachmittag eines Fauns (Prelude a l’apres d ún faune) hätte musikalisch zur Stimmung gepasst.

Ich entdeckte sie nicht gleich, schon gar nicht ahnte ich, was da kommen würde. Plötzlich sah ich, wie einige Hundert fremder Ameisen, zu einer Kolonne formiert, schnurstracks auf meine Terrassenecke zustürmten. Sie waren etwas kleiner als die an meiner Ecke und hellfarbig wie milchiger Bernstein. In gleichen Abständen von einander marschierten sie wie eine mittelalterliche Heerschar über die Granitplatten auf mich zu, als hätten sie ein gemeinsames Ziel abgesprochen, auf das sie wild entschlossen loszogen. Ich hatte nie zuvor so eine Szene beobachtet. Meine Anwesenheit schien sie nicht im Geringsten zu stören. Erst als sie das Terrasseneck erreicht hatten, wo die dunkelhonigfarbige Ameisenart unter einer Granitplatte ihr Nest gebaut hatte, wurde mir klar, welches Ziel der Heerhaufen hatte: das dortige Ameisenvolk und sein Nest. Dieses erkannte nun offensichtlich die tödliche Gefahr und setzte zur Gegenwehr an. Angreifer und Verteidiger verwickelten sich in einen Nahkampf auf Leben und Tod. Ameise kämpfte gegen Ameise. Nur einen Meter vom Schlachtfeld entfernt konnte ich den Ablauf des Kampfes genau beobachten. Die Ameisen, die bekanntlich das Vielfache ihres Gewichts in die Höhe stemmen und wegtragen können, packten im Zweikampf mit ihren Zangen ihre jeweilige Todfeindin, stemmten sie hoch, bissen ihr Glieder und Fühler ab und wandten sich der nächsten zu. Angreifer und Verteidiger zerstückelten sich gegenseitig in einem unglaublich brutalen Kampf. Es mag eine Viertelstunde, vielleicht auch ein paar Minuten mehr gedauert haben, bis der Kampf entschieden war. Auf dem Schlachtfeld blieben viele Dutzende Leichen und abgebissenen Körperteile liegen. Als Sieger gingen anscheinend die Angreifer hervor, was ich jedoch nicht sicher feststellen konnte. Wie viele Verteidiger mochten unter den Granitplatten überlebt haben? Ich behielt den Krieg der Ameisen als merkwürdigen Vorgang in Erinnerung, vergaß aber ihn naturwissenschaftlich einzuordnen.

Erst Jahre später erfuhr ich, dass sich vor meinen Augen ein dramatisches Naturereignis abgespielt hatte. Eine Horde Argentinischer Ameisen hatte eine einheimische Art überfallen und zu vernichten versucht. Die Argentinische Ameise war auf dem Umweg über die USA auf Schiffen in den europäischen Mittelmeerraum eingewandert. Sie war lange Zeit unentdeckt geblieben. Die Einwanderer hatten sich an den Küsten des Mittelmeeres verbreitet und eine ›Superkolonie‹ gebildet, die auf einer Strecke von fast 6 000 Kilometern von Norditalien bis Portugal reichte. Diese ›Superkolonie‹, die viele Milliarden Arbeiterinnen zählte, verdrängte mit äußerster Aggressivität einheimische Arten. Die Territorialkämpfe der ›Invasoren‹ glichen Stammeskämpfen vorindustrieller Gesellschaften. (www.spektrum.de/news/krieg-der-ameisen/44127; http://programm.ard.de/TV/arte/krieg-der-ameisen/eid_2872…Abgerufen am 15.12.2017).

Warum hat Gott, vorausgesetzt er existiert, mit seinem Schöpfungsakt solche bestialischen Handlungen hervorgebracht? In der Genesis steht geschrieben: »Da schuf Gott die großen Seetiere und alle Arten der kleinen Lebewesen, die da sich regen, von denen die Gewässer wimmeln, dazu alle Arten der beschwingten Vögel. Und Gott sah, dass es gut war.« (Mos.1, 20)

Alf Mintzel, Hornisse überwältigt im Flug Biene, A4-Blatt, Kohlestift, Kugelschreiber, 16.9.2012

Alf Mintzel, Hornisse überwältigt im Flug Biene, A4-Blatt, Kohlestift, Kugelschreiber, 16.9.2012

Das Leiden in der Natur hat ein ungeheures Ausmaß. Warum hat Gott seinen tierischen Kreaturen keine organischen Mechanismen mitgegeben, welche den Gejagten, zu Tode Gebissenen Todesängste und Schmerzen erspart hätten? Gazellen werden von Geparden zu Tode gejagt, wobei sie extreme Angst und Schmerzen haben. Krokodile ziehen Gnus ins Flusswasser und beißen und schütteln sie zu Tode. Eisbären zerfleischen Robben. Katzen treiben mit Mäusen ihr tödliches Spiel. Man könnte mit Richard Dawkins argumentieren: »Ein wohlwollender Gestalter, so könnte man idealistisch annehmen, sollte darauf aus sein, so wenig Leiden wie möglich zu verursachen« (Dawkins, 2010, S. 438). Es sei »die evolutionstheoretische Version der Theodizee, warum muss der Schmerz so groß sein?« (S. 442).

Ich werde

ins Dunkel wandern.

Die Hitze

der Granitplatten

wird meine Füße

nicht mehr

stechen.

(Orselina, 26.06.1995; Notizen & Skizzen, Band 16)

Gleißendes Licht.

Auf dem Granit

brütet die Sonne ihre Hitze aus.

Bei jedem Schritt brennt der Stein

meine Fußsohlen auf.

Ein Falter nascht

an meiner Sandale.

(Orselina, 26.06.1995; Notizen & Skizzen, Band 16)

Im Spiegel des Sees

das Jadegrün der Berge.

Freude des Auges.

(Orselina, 01.06.2008; Notizen & Skizzen, Band 39)

Melancholia.

Das Zirpwispergezwitscher

eines Rotkehlchens.

(Orselina, 18.11.2009)

Ein Trauermantel.

Letzter Sonnenflug,

bevor die dunkle Zeit kommt.

(Orselina, 21.11.2009)

Der Abschied, 2010

(aus meinen Notizen & Skizzen, Band 43)

Tempi passati! Am 3. März 2010 verließen wir endgültig Casa Lu und Orselina. Hier waren an fröhlichen Ferientagen unsere drei Töchter aufgewachsen, hier hatten vier Enkelkinder gespielt. Unsere jüngste Tochter Caroline war traurig, weil ihre zwei Kinder diesen Ort nicht mehr erleben durften. Sie hätte es ihren Kindern gewünscht, wie sie dort aufzuwachsen. Die ganze Familie erlebte den Auszug aus dem ›Paradiesgärtlein‹ als einen großen Verlust. Wir räumten das Haus, soweit noch Mobiliar vorhanden war, in vier Tagen leer und ließen vieles auf die Sperrmüll-Deponie fahren. Eine großbürgerliche Familienära mit ihren Privilegien und Annehmlichkeiten war mit dem Verkauf zu Ende gegangen. Wir verbrachten noch einige Tage in Ascona und verließen die Schweiz am 14. März 2010. Ich schrieb in jenen Tagen meine Gedanken und Gefühle in Form japanischer Haikus nieder, die sehr viel dichter und intensiver meine Stimmung wiedergeben, als es ein prosaischer Bericht könnte. Haiku-Gedichte drücken in drei Versen – fünf, sieben und fünf Silben lang – extrem kurz und oft hintersinnig Erlebnisse und Gedankengänge aus. Wir hatten ein dicht gedrängtes Arbeitspensum zu erledigen, doch für ein Haiku gönnte ich mir fast täglich ein Innehalten.

Noch einmal schlafen

Im leeren Haus der Eltern.

Keiner kehrt zurück.

(Orselina, 27.02.2010)

Bambuszelt am Hang.

Alte Schnur aus Kinderzeit

Hält Vergangenheit fest.

(Orselina, 28.02.2010)

Verwaister Sitzplatz.

Wo ist er hingegangen,

dem ich ein Lied sang?

(Orselina, 28.02.2010)

Gräser ducken sich

unter Tränen des Himmels.

Ein schwerer Abschied.

(Orselina, 01.03.2010)

Letztes Durchschreiten.

Echo in leeren Räumen.

Ein Kindersöckchen!

(Orselina, 01.03.2010)

In leeren Räumen

der Widerhall alter Zeit.

Hier stand das Klavier.

(Orselina, 03.03.2010)

Boten des Frühlings.

Die ersten Kamelien

pflück ich zum Abschied.

(Orselina, 09.03.2010)

Casa Lu, Untere Etage, Mittelzimmer, Photo: Alf Mintzel

Casa Lu, Terrasse, Photo: Alf Mintzel

Wie tief und schmerzlich der Abschied nachwirkte, verrieten in den Jahren danach Dutzende Träume, in denen ich an diesen Ort zurückkehrte. Die Traumbilder ähnelten sich. Ich näherte mich auf vertrauten Wegen dem Haus, betrat den Garten, ging die Treppe hinauf zur Terrasse und schlich verstohlenen Schritts ums Haus. Ich öffnete die hintere Haustür und sah mich in den Räumen herumirren, als suchte ich nach einem Stück Vergangenheit. Dabei begegnete ich mehrmals den neuen Eigentümern, die mich argwöhnisch musterten und aufforderten, das Haus zu verlassen. Ich kehrte wieder um und versuchte von neuem im Garten umherzuwandern. Die Eigentümer hatten im Gelände inzwischen kreuz und quer Stolperdrähte gezogen, um mich abzuhalten. Ich wolle ja nur alte Zeiten nacherleben und dann wieder verschwinden, sagte ich zu meiner Verteidigung. Aber ich blieb ein unerwünschter Eindringling.

Orselina, Casa Lu, Blick über das Tal, Photo: Alf Mintzel

In diesen Träumen kam eine zweite Wirklichkeit zum Ausdruck, meine Trauer über den Verlust eines Ortes, der für mich der Inbegriff von Lebensfreude geworden war. Ich hatte in meinem Leben gewiss ein Dutzend Mal meinen Wohnsitz gewechselt, aber wenige waren so tief in meinen Erinnerungen geblieben wie unser Tessiner Domizil. Dort hatte ich – trotz der im Blog-Kap. 47 geschilderten Störfaktoren – einen zauberhaften Zusammenklang von Natur, Kultur, Kunst, geistiger Arbeit und Lebensfreude erlebt. Erst jetzt, während ich an diesem Blog-Kapitel schreibe, scheint sich ein Wandel der traumhaften Beziehung anzudeuten.

Vor wenigen Tagen fand ich mich im Traum in ein Untergangsszenario versetzt. Ein gewaltiger Bergsturz machte allem ein Ende. Ich sah vom Bergrücken oberhalb von Casa Lu, nahe der Seilbahn hoch zum Monte Bre, eine riesenhafte Gerölllawine abgehen, die auf ihrem Weg alles niederriss, Bäume, Telefonmasten, Häuser, Hütten und vieles mehr. Das eiszeitliche Geröll wälzte sich auf Locarno zu. Hubschrauber waren aufgestiegen, um aus der Luft Menschen zu retten. Aber es war zu spät. Alle wurden von den Steinmassen begraben. Der Bergsturz hüllte den Hang mit einer riesigen Staubwolke zu, in der auch Casa Lu verschwand. Die Rettungshubschrauber – im Tessin eines der wichtigsten Transportmittel – mussten abdrehen, um nicht selbst von der Staubwolke verschluckt zu werden. Am Hang, wo Casa Lu gestanden hatte, ragten Wipfel und kahles Geäst hoher Bäume heraus, die noch stehengeblieben waren. In den Ästen flatterten fünf Rabenkrähen, sie flogen mit Gekrächze von Baumkrone zu Baumkrone und schienen höchst beunruhigt zu sein. Ich hielt die Fünf für ein Elternpaar mit drei Kindern – für unsere Familie. Seltsam. Plötzlich waren es nur noch zwei Krähen, und diese versuchten mich mit einem aggressiven Flugmanöver zu vertreiben. Waren es der Käufer von Casa Lu und seine junge Lebensgefährtin, die auf mich zuschossen? Ich machte mich von dannen und verließ endgültig diesen Ort, der unter einer grauen Staubschicht lag. Tempi passati!