Durch das Reich der Träume zur Wirklichkeit

„Wer wagt, durch das Reich der Träume zu schreiten, gelangt zur Wirklichkeit“ (E.T.A. Hoffmann, Die Bergwerke zu Falun).

Meinen Träumen in eigenes Blog-Kapitel einzuräumen und sehr persönliche Träume zu veröffentlichen, wird vermutlich Kritik hervorrufen. In alle Welt hinauszutragen, was ich in meinem Leben irgendwann einmal geträumt habe, so könnte eingewandt werden, sei sogar eine geradezu peinliche Selbstentblößung, die ich mir hätte ersparen sollen. Zudem sei es doch zweifelhaft, ob persönliche Traumerlebnisse und ihre Deutung andere überhaupt interessierten. Träume gehörten privatissime in die Praxis von Psychoanalytikern und Therapeuten. Ich sehe das anders und meine, mich dabei in guter Gesellschaft zu befinden.

Träume und Traumdeutungen haben in der Kulturgeschichte des Menschen eine lange Tradition. Wir finden sie in den großen Erzählungen der Menschheitsgeschichte, in denen sie immer einen öffentlichen Charakter gewonnen haben. Von der Antike bis zur Gegenwart wird Träumen eine besondere Bedeutung zugemessen. Ich erinnere nur an die biblische Traumvision, die Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder Esau erlebt haben soll, an die Jakobsleiter oder Himmelsleiter (Mose 27,1-46; 28,10-22). Ein anderes berühmtes kulturgeschichtliches Beispiel ist der Schmetterlingstraum des Dschuang Dsi (auch Tschuang Tse gesprochen, um 365 v.Ch.-290 v.Ch.). Traumwelten spielen in der Literaturgeschichte eine wichtige Rolle, ich denke zum Beispiel an E.T.A. Hoffmanns Nachtstücke, oder an Jean Pauls atheistische „Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab“ (siehe Blog-Kapitel 33), oder an die geheimnisvollen und fantastischen Geschichten von Edgar Allan Poe. Spätestens seit Sigmund Freuds Werk über „Die Traumdeutung“(1899) befassen sich Scharen von Psychoanalytikern, Psychotherapeuten, Psychologen, medizinische Schlafforscher und Gehirnforscher mit den Phänomen des Träumens und der Funktion von Träumen im menschlichen Leben. Die Traumforschung ist heute ein weites Feld mit vielen Parzellen. Das Magazin „Spektrum der Wissenschaft“ hat in seinem Heft vom Juni 2016 die Frage „Warum träumen wir?“ zum Titelthema erhoben und darin „wichtige Aufgaben des nächtlichen Kopfkinos“ aufgezeigt (6/16, S.20ff). Träume trügen zur Lebensbewältigung bei, indem sie uns auf soziale (Konflikt-)Situationen vorbereiteten und Problemlösungen simulierten. Gut ein Viertel des Lebens verbrächten wir im Traum. Das Gehirn schläft nicht. Traumerlebnisse gehören also, so könnte man Kritikern entgegenhalten, zwingend in eine Autobiografie, sonst unterschlage man einen aufschlussreichen Teil des Lebens einer Person.

Es wäre allerdings vermessen zu glauben, ich könnte in einem Blog-Kapitel meine Träume schlüssig in Konzepte der praktischen oder theoretischen Traumforschung einordnen oder gar zu einem wissenschaftlichen Beitrag ansetzen. Das wäre ein hoffnungsloses Unterfangen. Was ich jedoch aus der einschlägigen Literatur entnehmen kann, ist die Tatsache, dass viele meiner Träume gar nicht so individuell und einzigartig sind, sondern allgemein übliche Traumthemen zum Inhalt haben wie zum Beispiel Versagensträume, Flugträume, Prüfungsträume, Todesträume, Sexträume, Verlustträume, Rückfallträume (Tabakrauchen, Alkoholgenuss), Gewaltträume oder, noch allgemeiner gesagt, Albträume und Lustträume. Individuell und einzigartig sind jeweils die persönlichen bildhaften und symbolischen Ausgestaltungen der Traumerlebnisse, wie besondere Örtlichkeiten, in Erscheinung tretende konkrete Personen oder Gruppen, zum Beispiel lebende Partner oder Kollegen oder verstorbene Eltern und Geschwister. Insofern bestätigen meine Träume Befunde der allgemeinen Traumforschung (Ich nenne hier nur Ann Faradays psychologischen Ratgeber „Deine Träume – Schlüssel zur Selbsterkenntnis“, 780-ISBN-3-596-23306-2; Spektrum der Wissenschaft 6/16, S. 20ff). Mein Regelbruch liegt im Folgenden vielmehr darin, meine Träume nicht zu anonymisieren. Wie anders aber sollte es in einem autobiografischen Blog möglich sein? Es sei denn, man verzichtet gänzlich darauf.

Aufgrund meiner Erfahrungen halte ich also nichts von dem alten Spruch „Träume sind Schäume“! Träume spielten in meinem Leben eine ebenso fruchtbare und existenzerhellende wie bedrückende und unheimliche Rolle. Sie führten mich in eine zweite, in eine andere Wirklichkeit hinein und bildeten stets ein wichtiges Medium der Selbstbeobachtung und Selbsterfahrung. Sie öffneten mir den Zugang zu einer zweiten Bewusstseinsebene. In einigen Blog-Kapiteln habe ich bereits darauf hingewiesen und Träume geschildert (siehe Blog-Kapitel 10, 13, 31, 48). Über Jahrzehnte hielt ich in meinen tagebuchartigen „Notizen & Skizzen“ viele Dutzende Träume fest, ohne je die Absicht gehabt zu haben, diese Niederschriften später einmal weiter zu bearbeiten und zu publizieren. Die Niederschriften hatten allein meiner Selbsterfahrung und psychisch-mentalen Selbstvergewisserung gedient. Wenn ich nun in diesem Blog-Kapitel auf meine alten Aufzeichnungen zurückgreife und aus ihnen ausführlich zitiere, belasse ich sie in der Fassung meiner Urschriften. Abgesehen von Fehlern und kleinen stilistischen Korrekturen werde ich sie nicht paraphrasieren, um so den dokumentarischen Charakter zu bewahren und ihre ursprüngliche Authentizität zu unterstreichen. Ich belasse es bei einer dokumentarischen und protokollarischen Wiedergabe. Versiertere Schriftsteller hätten daraus literarisch anspruchsvollere Erzählungen gemacht.

Panoramen meiner nächtlichen Gesichter

„Ich habe eine Reihe von Muster-Träumen, die sich wiederholen, den Fluss-Traum, Fliegen, mich in einer Stadt oder in Straßen nicht (mehr) zurechtfinden. Manche Träume stellen sich in existenziell besonders bedeutsamen Situationen ein. Sie geben mir Hinweise auf meine innere Befindlichkeit, auf bevorstehende Entscheidungen, auf Beziehungen. Auf klare, einprägsame Traumbilder habe ich immer achtgegeben. Ich horche in mich hinein, beobachte mich im Traum in unterschiedlichen Gestalten.“

(Notizen & Skizzen, Band 3, Notiz vom 3. Januar 1997)

„Flusslandschaften–Träume bilden einen bestimmten, immer wiederkehrenden Typus meiner großen klaren Träume. Sie stellen sich in der Regel in kreativen Phasen ein, während des Schreibens eines Buches oder bei der Arbeit an größeren Problemen. Ich hatte solche Flussträume auch 1996/97 zur Zeit der Abfassung meines Buches über die „Multikulturellen Gesellschaften in Europa und Nordamerika“. In den letzten Wochen befasste ich mich mit Fragen der kulturellen Evolution. Immer von neuem gehe ich diese Fragen an. Es kommt in meinem Kopf etwas in Fluss. Flussträume deuten auf Kreativität, positive Entfaltung und Gedankenfluss hin. Ich verbinde damit ein positives, hochgestimmtes Lebensgefühl. Es geht mir gut – auch wenn ich an den Begrenzungen leide.“

(Notizen & Skizzen, Band 6, Notiz vom 10. Januar 1999; siehe auch Blog-Kapitel 31)

„Begrenzungen, begrenzte Lebenszeit, begrenzte Arbeitskapazität, begrenzte Erkenntnisfähigkeit, begrenztes Talent, begrenzte Kraft, begrenzte Sexualität. (…) Mögen sich viele in ihre Begrenzungen einpassen und einfügen, sich in ihren Begrenzungen sogar wohlfühlen, ich leide darunter. Jeden Tag versuche ich gegen eine Begrenzung anzugehen und sie zu sprengen. Ich leide an meinem Unvermögen und Scheitern.“ (Notizen & Skizzen, Band 6, Notiz vom 10. Januar 1999)

Traum und Wirklichkeit

„Klar ist wiederum, dass der rational-wache, real erlebende Bewusstseinszustand nicht die einzige Bewusstseinsweise ist. Im Traum gibt es eine andere Erlebnisebene, eine andere Bewusstseinsweise. Im Traum erlebe ich mich gegenwärtig in einer vergangenen Raumzeitlichkeit beziehungsweise eine vergangene Raumzeitlichkeit wird in die Gegenwart transponiert. Vergangenheit wird nicht nur >vergegenwärtigt< sondern im Traum ganz Gegenwart. (…) Es ist immer wieder faszinierend, welche Bewusstseinsweisen im Gehirn real existieren und in welcher Weise Raum-Zeit-Verhältnisse im träumenden Gehirn hergestellt werden können. Wenn ich meine Träume der letzten Wochen und Monate typisierend ordne, ergeben sich vier unterschiedliche Wirklichkeiten des träumenden Gehirns:

(1) Klare, relativ genaue Bildsequenzen aus einer im rational-wachen Bewusstseinszustand tatsächlich erlebten Welt (gewissermaßen Realitätsabbilder),

(2) klare, relativ genaue „Kunstbilder“ (Fiktionen) und Bildsequenzen, die ich im rational-wachen Bewusstseinszustand (so) nicht erlebe (zum Beispiel meine Fahrten in einem Heißluftballon über großartige Flusslandschaften),

(3) eine Mischung aus (1) und (2); wahrscheinlich träume ich solche „Mischträume“ am häufigsten,

(4) „Bild-Muster“-Träume (zum Beispiel Fluss-Träume, Flug-Träume; Situationsmuster-Träume wie sich verirrt, verlaufen und die Orientierung verloren zu haben; Verlust–Träume, Beziehungsträume und Träume vom eigenen Tod. Ich frage mich, ob diese Träume selbst, gleich welchen Typs, im Gehirn mit anderen Bewusstseinselementen gespeichert, weiterverarbeitet und zu neuen Träumen zusammengesetzt werden.“

(Notizen & Skizzen, Band 3, 21.01.1997)

Darunter waren sicher auch Träume, dessen bin ich sicher, die Traumfachleute luzide Träume nennen. Sie rühren aus einer besonderen Art des Traumbewusstseins her. Ein luzider Traumzustand tritt ein, nachdem der Träumer gelernt hat, sich seiner gewöhnlichen Träume so zu bedienen, dass er Klarheit über seine Lebensprobleme gewinnt.

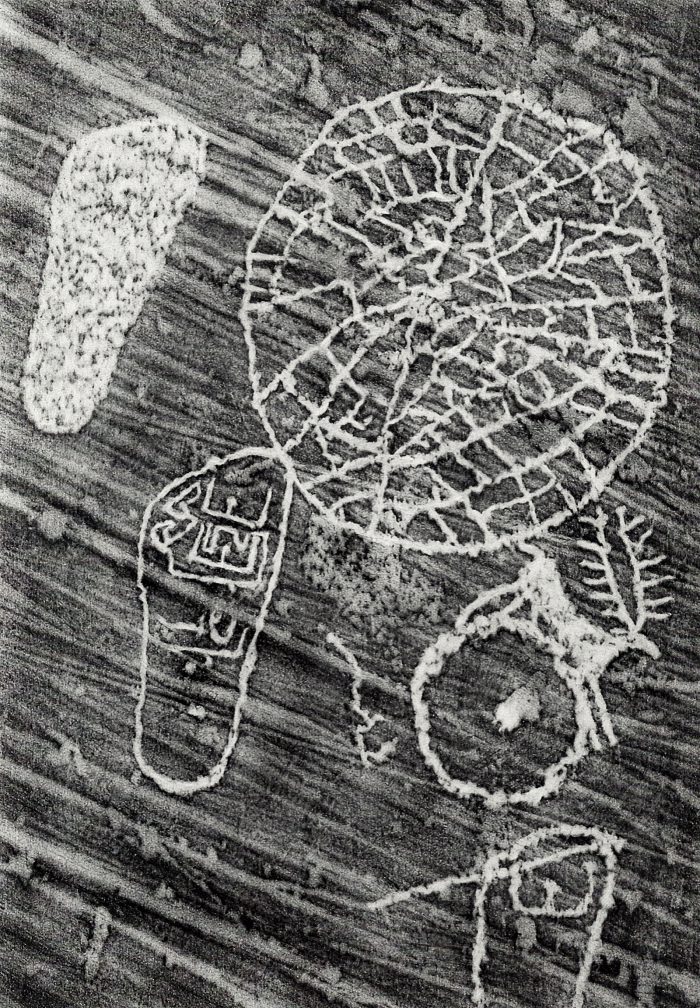

„Die visuelle Wiedergabe meiner Träume ist selbstverständlich eine >Rekonstruktion<, ein bildliches Erinnerungsstück. Ein Traum lässt sich ebenso wenig „abbilden“ wie die Natur in der Malerei. Es bleibt beim rekonstruierten Gesamteindruck, bei einer Moment-Skizze. Im Traum laufen die Szenen wie im Film ab, als sei es in der Wirklichkeit aufgenommen. Was ich mit Collagen und Zeichnungen festhalten will, ist der zentrale Bildeindruck und etwas von der Farb-Grundstimmung des Traumes. Es ist eine Art Traumtopografie, mit der Orte des Geschehens im Umriss oder Grundriss festgehalten werden. Das hilft mir auch Dèjá vu–Erlebnisse zu fixieren.“

(Notizen & Skizzen, Band 3).

Das berühmte Gleichnis von Dschuang Dsi

Das berühmte Gleichnis vom Traum des Dschuang Dschou, das den unentwirrbaren Widerstreit zwischen Wachsein und Traum zur Anschauung bringt. Meister Dschuang Dsi (das ist der chinesische Schriftsteller und Philosoph Dschuang Dschou) berichtet über seinen Schmetterlingstraum:

„Einst träumte Dschuang Dschou, dass er ein Schmetterling sei, ein flatternder Schmetterling, der sich wohl und glücklich fühlte und nichts wusste von Dschuang Dschou. Plötzlich wachte er auf: Da war er wieder wirklich und wahrhaftig Dschuang Dschou. Nun weiß ich nicht, ob Dschuang Dschou geträumt hat, dass er ein Schmetterling sei, oder ob der Schmettterling geträumt hat, dass er Dschuang Dschou sei, obwohl doch zwischen Dschuang Dschou und dem Schmetterling sicher ein Unterschied ist. So ist es mit der Wandlung der Dinge.“ (Dchuang Dsi: Das wahre Buch vom südlichen Blütenhang/Nan Hua Dschen Ging. Aus dem Chinesischen von Richard Wilhelm. Jena 1923, S. 21).

Noch bevor ich das Schmetterling-Gleichnis aus der altchinesischen Weisheitslehre gekannt hatte, träumte ich in früheren Jahren wiederholt, ich sei ein großer Maikäfer, der eben aus dem Boden gekrabbelt ist und in einer weiten blühenden Landschaft auf einem Grasfleck sitzt. Er bereitet sich auf seinen (ersten?) Flug über Wiesen und Felder vor, indem er sich eine Weile mit Luft aufpumpt, um sich flugfähig zu machen. Seine rhythmischen Pumpbewegungen befördern beim Ein- und Ausatmen die Luft durch die Tracheen in den Körper. Dabei werden an beiden Seiten des Hinterleibs die für Maikäfer typischen weißen Zacken sichtbar. Die zwei Fächerfühler bewegen sich unruhig hin und her, als nähmen sie Witterung auf, wohin der Flug führen sollte. Das alles beobachte ich im Traum aus nächster Nähe. In dem Moment, in dem ich erwache, fliegt der Maikäfer über die wunderschöne Landschaft hinfort. Bin ich gar ein Maikäfer, der einen Augenblick lang geträumt hat, er sei ein Mensch – ich? Der Maikäfer ist sich nicht bewusst, dass ich er bin. Oder bin ich ein Mensch, der geträumt hat, er sei ein Maikäfer? Im Traum bin ich beides zugleich, ein bewusst beobachtender Mensch und ein Maikäfer, der nicht wissen kann, dass er ein Mensch ist, nämlich ich. Ein bedeutsames Verwirrspiel des träumenden Gehirns! Dieses „sich/mich-im-Traum-Aufpumpen und davonfliegen/überfliegen“ spiegelte wohl meine Situation und meine Gefühle als junger Wissenschaftler wider. Es gab eine Variante dieses Traumtypus, in der ich mich, ohne mich in eine Maikäferexistenz zu verwandeln, direkt – wie ein Maikäfer – selbst aufpumpte und abflog.

Entdeckungen in einem „Scheiß-Häuschen“ – Ein Gleichnis

„Etwa Mitte November 1994 hatte ich einen sehr klaren, aufschlussreichen Traum. Seine Bildsprache prägte sich fest in meine Erinnerung ein. Ich gehe durch einen weiten (Groß-) Stadtpark, ähnlich dem Volkspark in Berlin-Wilmersdorf. Die Rasenflächen werden von geteerten Wegen durchquert. Hohe Laubbäume mit herbstlich angebräunten Blättern säumen die Wege und überdecken in lichten Reihen den Park. Spätsommerliches Sonnenlicht flutet hell durch die Bäume. Mein Blick gleitet über die grünen, blättergesprenkelten Rasenflächen hinweg und trifft auf ein massiv gemauertes Häuschen. Dessen schmale Türen stehen offen. Das Glas der kleinen quadratischen Fenster ist noch nicht eingeschmissen. Es scheint ein altes Toiletten-Häuschen zu sein. Der kleine Raum ist weiß gekalkt. Auf den Wänden sind die üblichen Schmutzspuren von Klo-Häuschen zu sehen. Die Schmutzflecken sind aber nicht >unappetitlich<. In dem stillgelegten Klo-Raum fließt kein Wasser mehr. Verdreckte Ecken. Ein paar Bretter, irgendwo herausgerissen, versperren den Zugang.

In das Innere des Häuschens dringt heller Sonnenschein. Der Sonnenstrahl fällt durch die kleinen quadratischen Fenster schräg herein und taucht die weißgekalkten, leicht verschmutzten Wände in ein warmes Licht. Mein Blick fällt auf eine tiefe Nische, die an ihrem äußersten Ende durch ein kleines Fenster begrenzt wird. Die Nische läuft, sich verjüngend, auf die Fenstereinfassung zu. Im hinteren Bereich, nahe am Fenster, sehe ich etwa ein halbes Dutzend blaugeflügelter Schmetterlinge sitzen. Sie scheinen sich hier in die Nische zurückgezogen zu haben. Sie sitzen ruhig auf der Nischenwand und haben ihre Flügel zu spitzen Dreiecken gefaltet. Die Schmetterlinge faszinieren mich. Ich trete näher an die Nische heran, versuche die dunkelblau-exotischen Falter genau zu betrachten und zu identifizieren. Während ich sie aus der Nähe ansehe, werden es immer mehr. Am inneren Ausgang der Fensternische, ganz nahe an meinem Gesicht, werden sie alle zu großen, gespinsthaft durchsichtigen Großschmetterlingen, deren weit ausgebreitete, durchsichtige Flügel zarte blaugrünliche Muster tragen. Die Flügelflächen changieren im Sonnenlicht. Ich bin erstaunt über diese unerwartete Entdeckung und gebannt von dem seltsamen Fund in einem alten >Scheiß-Häuschen<!

In dem alten aufgelassenen >Scheiß-Häuschen< hatten die Schmetterlinge in einer Fensternische ein Refugium gefunden, in dem sie ungestört die Wärme des einfallenden Sonnenlichts genossen. Im Traum teilte ich meine Entdeckung Inge Lu mit. Ich war, wie daraus zu schließen war, nicht allein durch den Park gegangen. Die Bildersprache war klar: Selbst in einem >Scheiß-Häuschen< kannst du in einer Nische die schönsten Schmetterlinge finden.“

(Mein Schmetterlingstraum. Aus meinen Notizen & Skizzen, Band 1, Mitte November 1994)

Begegnungen und Gespräche mit Toten

„Ein merkwürdiger Traum der letzten Nacht mit selten klaren Landschaftsbildern, Situationen und Gesten.

Wir sind auf einem Wanderpfad unterwegs der durch wildes, steiniges Gebirgsgelände führt. Wir? Wir sind zu dritt, ich und mein 1954 verstorbener Bruder Hein. Wer ist der Dritte?

Wir gehen nach einem langen Anweg – oder war es eine Anfahrt mit einem öffentlichen Verkehrsmittel? – am Fuß hoher Hänge, die mit einer Grasrinde bewachsen sind. Die Gebirgslandschaft ist in ein sattes Grasgrün getaucht, aus dem dunkle Steinbrocken herausragen. Wir sind über das steinige Gelände hinuntergestolpert, auf dem flachen Fußweg angelangt und setzen unsere Wanderung auf dem Pfad fort. Nach einer Weile gelangen wir in die Nähe einer großen Höhle, in die ein Fluss stürzt und darin verschwindet. Er fließt unterirdisch weiter und kommt wahrscheinlich irgendwo wieder ans Tageslicht. Fünfzig bis hundert Meter vor der Höhle strömt das Wasser über ein Gefälle abwärts zur Höhle. Das reißende Wasser ist gefährlich. Wer in seine Strudel gerät, wird mitgerissen und in die Höhle hineingesogen. Es gibt kein Entrinnen, so stark ist der Sog ins Innere des Berges. Ich sage zu meinen Brüdern (war der Dritte auch ein Bruder?): Gebt acht! Kommt nicht zu nahe an den Flusslauf! Überquert den Fluss nicht an dieser Stelle! Haltet euch fern! Sie befolgen wie selbstverständlich meinen Rat, vermeiden es, zu nahe an die gefährliche Stelle zu geraten und abzurutschen.

Wir wandern in sicherer Entfernung auf dem Pfad weiter. Ich lege meinen rechten Arm um die Schultern meiner Brüder, was eigentlich einen >verlängerten Arm< voraussetzt. Im Traum ist es jedenfalls möglich, meinen Bruder Hein, der rechts außen geht, mit meiner Hand zu erreichen und am Hinterkopf im Haar zu streicheln. Er sieht mich an, wir haben Blickkontakt, ich sehe ihn im Alter von etwa fünfzehn Jahren. Seine Haare haben eine dunkelbraune, fasst schwarze Farbe. Er erwidert mit einem zustimmenden Blick meine brüderlich-zärtliche Geste. Unser Blickkontakt bringt ihn mir im Traum ganz nahe, ich sehe in seine dunklen Augen. Mein Streicheln ist eine friedliche Geste, als wolle ich sagen, lass uns Vergangenes vergessen und brüderlich-friedlich auf dem Pfad weiterwandern. Wir sind an der gefährlichen Stelle, wo uns das Wasser hätte mitreißen können, vorbeigekommen.

In der Ferne taucht die Silhouette von Passau auf, wir befinden uns anscheinend auf dem Rückweg zur Stadt. Wir sind von Passau gekommen, haben wohl eine >Rundwanderung< unternommen und kehren dorthin zurück. Auf unserer >Rundwanderung< gab es auf dem gefährlichsten Teil des Weges eine Art Rückbesinnung und eine friedliche, warmherzige und verständnisvolle Friedensgeste.“

(Notizen & Skizzen, Band 49, 04.03.2012)

Der Traum blieb von mir unkommentiert; ich fügte aber eine Skizze des Landschaftsbildes und des Höhleneinganges bei.

Der Traum hat eine dramatische und traumatische Vorgeschichte – den Suizid meines Bruders Heinrich (Hein genannt), ein Ereignis, das ich im Blog-Kapitel 10 schildere.

Warnungen vor lebensgefährlichen Situationen

„Punkt 8.00 Uhr werde ich mit einem Sturmklingeln aus dem Schlaf gerissen. Ich stürme ins untere Stockwerk zum Hörapparat und frage, wer draußen steht: >Hallo!?< – >Plechinger<. Meine Sekretärin spricht mich mit lauter Stimme an und sagt, mein Telefonhörer sei nicht aufgelegt, ich könne deshalb nicht angerufen werden. Ob ich das schon bemerkt hätte? (…) Offenbar hatte ich am Sonntagabend nach Gesprächen mit meinen Brüdern vergessen, den Telefonhörer aufzulegen (…).

Ich war unsanft aus einem Albtraum geweckt worden. Ich hatte geträumt, dass über uns, über Inge Lu und mich, eine große hohe Halle, die aus Holz gebaut war, stückweise über uns einbrach. Der große Stadel lag am Rande und am Fuß eines Berghanges und stand auf grobem massereichen Steingeröll. Er war ein für Mensch, Tier und landwirtschaftliches Gerät bestimmter Raum, der von Balken, Säulen und Querbalken getragen wurde. Die Dachkonstruktion war mit breiten Brettern abgedeckt. Die Hölzer hatten eine vom Alter verwitterte dunkelbraungraue Farbe. Ich sah wie sie sich langsam Stück für Stück vom Dach ablöste, zuerst ein kleineres, aber schweres Brett, dann weitere Balken, die einen Menschen schwer verletzen konnte. Ich rief Inge Lu zu >Obacht! da kommt ein Brett herunter!< Und schon war es geschehen. Ich schaute zur Decke hoch, beobachtete das Gebälk und sah, wie es sich langsam bewegte, wie die großen Balken und Sparren langsam hangabwärts zu kippen anfingen. Steinbrocken waren bereits ins Innere eingedrungen. Balken für Balken löste sich aus der Deckenkonstruktion, sie türmten sich sperrig zu Haufen auf. Es war höchste Zeit ins Freie zu gelangen, um nicht von dem zusammenbrechenden Gebälk erdrückt und begraben zu werden. Wir versuchten zum Tor und nach draußen zu gelangen. Doch war der Weg schon durch ein Gewirr von Balken verstellt. Ich musste meine Warnungen vor herunterbrechenden Balken mehrmals wiederholen. Mit großer Wucht fielen weitere Balken ins Innere der Holzhalle und türmten sich kreuz und quer auf. Ihre Zwischenräume boten allerdings auch Schutz. Plötzlich scheinen auch Tiere im Raum gestanden zu haben. Wir kletterten zwischen Balken und Geräten hindurch zum Scheunentor, das wir mühsam erreichten. Als wir in der Nähe des Tores waren, klingelte Frau Plechinger an der Haustüre Sturm. Der Albtraum riss ab. Noch halb schlaftrunken schrieb ich den Traum nieder.“

(Aus Notizen & Skizzen, Band 9, 07.12.1999)

Meine Deutung des Traumes war damals äußerst knapp: „Die hohe, zusammenbrechende Holzhalle symbolisiert ein gefährdetes Leben. Sie fällt über mir in sich zusammen. In meinem Leben bricht etwas zusammen.“

Nachtrag 2018: Das Jahr 2000 stand unmittelbar bevor, das Jahr meiner Pensionierung. Ich bereitete mich auf meinen Abgang vor.

Träume, orientierungslos zu sein und sich nicht zurechtzufinden

„Gedächtnisverlust, Verlust der Orientierung, verzweifelte Versuche herauszufinden, wo ich mich an welchem Ort befinde und welchen Weg ich einzuschlagen habe.

Ich kam in einer Stadt an, in einer Großstadt. War es Hamburg? War es Hannover? Im Traum versuchte ich mich zu erinnern: Welche dieser Städte war es? Ich konnte es nicht herausfinden. Stadtbilder tauchten auf, die mehr für Hamburg sprachen. Doch ich war mir nicht sicher. Ich war an einer Eisenbahnstation angekommen, es könnte auch eine S-Bahnstation gewesen sein. Ich fragte einen Bahnhofsvorsteher, wann der nächste Zug ginge und in welche Richtung. Er antwortete, es ginge kein Zug mehr auf dieser Strecke. Ich lief auf der grasdurchwucherten Bahnterrasse entlang, auf der keine Schienen mehr lagen. Über dem Gras und durch das Gras der Terrasse zog eine Gleisspur. Bahnhofsbeamte riefen mir zu, ich solle das Gleis verlassen, es drohe Gefahr, wenn ein Zug käme. Ich ging von der Terrasse herunter und lief unterhalb von ihr auf die Stadt zu.

Dort angekommen befand ich mich plötzlich in einem Universitätsgelände. Ich war in einem Gebäude gelandet, das wie eine Mensa aussah. In einem großen Saal, in dem Essen ausgegeben wurde, hielten sich viele Studenten auf. Nun versuchte ich herauszufinden, in welcher Universität ich mich befinde. An den Wandseiten des großen Saales standen Kreationen von Studenten der Kunstpädagogik, Projekte, die soziale Situationen und Arbeitsbeziehungen zeigten. In einer unteren Etage arbeiteten kleine runde Wesen an Räderwerken. Oben thronte die bessere Gesellschaft. Die runden Maschinenmännchen passten in Hohlformen, in denen das Räderwerk installiert war.

Über Gespräche versuchte ich zu ermitteln, wo ich mich befand. Ich bekam es nicht heraus und verließ den Saal. Ich irrte draußen umher, immer im Ungewissen, wo ich mich wirklich befand und wohin ich ging. Irgendwie stieß ich – an die Traumdetails kann ich mich nicht mehr erinnern – auf meine Tochter Caroline. Ich fragte sie, ob ich bei ihr übernachten könne. Aber auch sie schien an diesem Ort keine feste Bleibe zu haben. Sie kampierte irgendwo in einem Schlafsack. Meine Tochter legte sich im Schlafsack schräg an einen Abhang und stützte sich mit den Füßen an einem großen Stein ab. Ich kampierte notdürftig neben ihr. Es blieb unklar, wo das war. In der quälenden Situation des Gedächtnisverlustes und der damit einhergehenden Orientierungslosigkeit blieb meine Tochter am Ende der einzig bekannte Fixpunkt meiner Erinnerung. Im morgendlichen Frühstücksgespräch mit Inge Lu diskutieren wir eine Interpretationsmöglichkeit: meine stark reduzierten sozialen Kontakte. Caroline war vom 15.04. bis zum 20,04.1995 mit ihrer Freundin Felicitas von Imhoff in Orselina zu Besuch.“

(Traum in der Nacht vom 21. zum 22. 04.1995 in CH – Orselina. Notizen & Skizzen, Band 1)

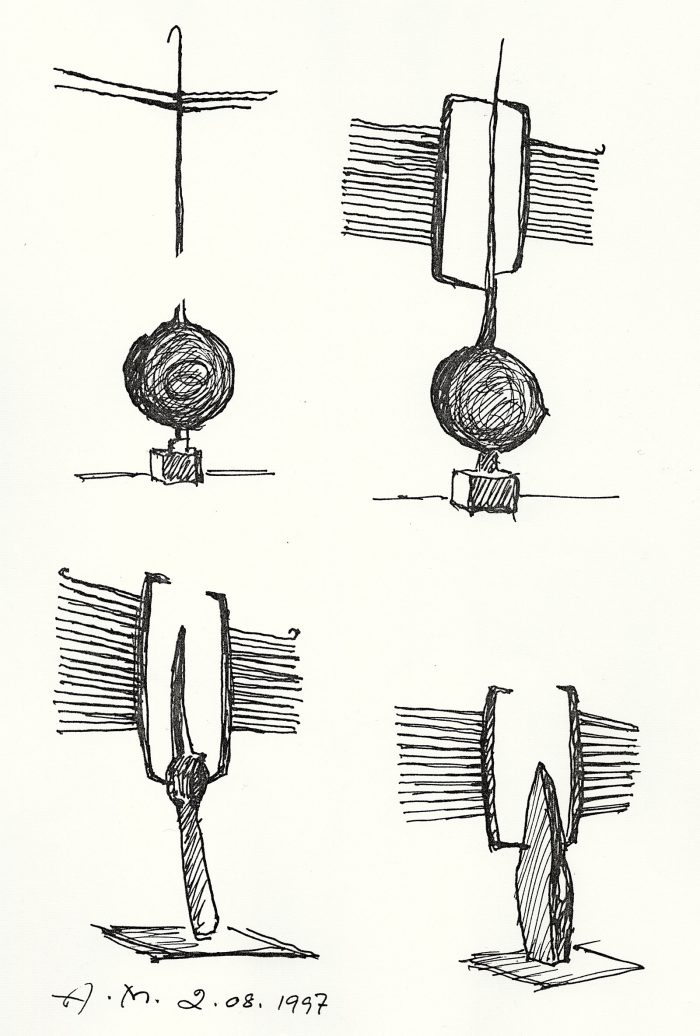

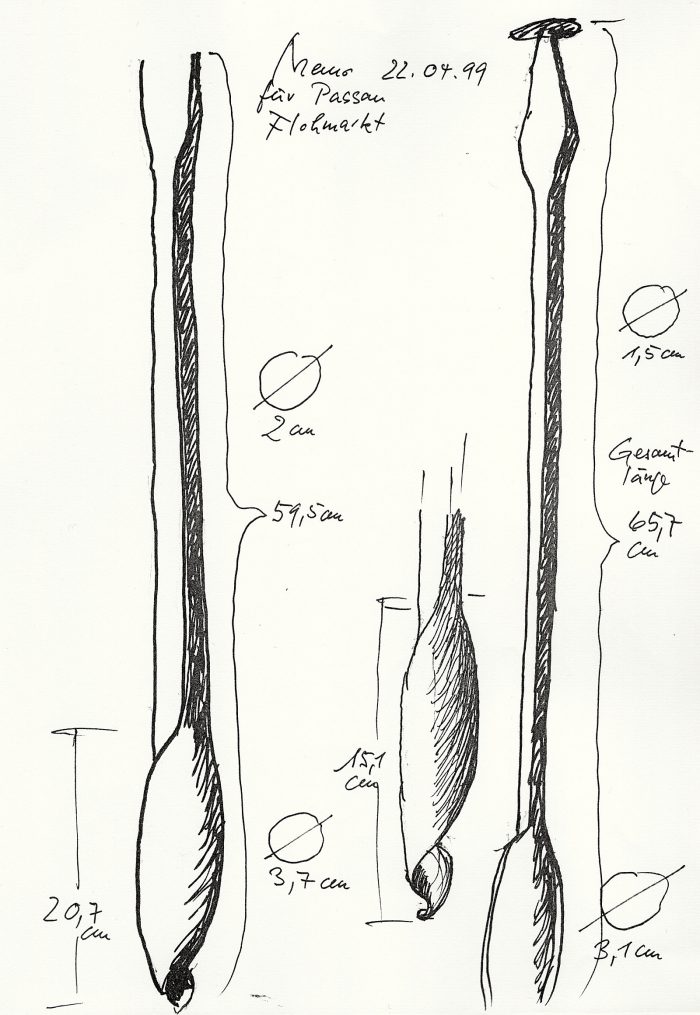

Nachtrag vom 09.01.2017: „Ein wichtiger Bezugsort und Hinweis, der im Traum nicht namentlich genannt wurde, war die Kunstpädagogik an einer Universität. Zum Fach Kunstpädagogik an der Universität Passau hatte ich aus künstlerischem Interesse stets eine besonders enge Beziehung. Im Jahr 1995 publizierte ich meinen Objekt-Katalog, in welchem ich zu meinem 60. Geburtstag meine „Kreationen“ vorstellte. Ich könnte auf der Suche nach meinem Ort und nach meinem Weg eines der kleinen, runden Maschinenmännchen gewesen sein, die unterhalb der „besseren Gesellschaft“ (der Professoren) an Räderwerken arbeiteten. Es war die Zeit, in der ich mich theoretisch und handwerklich-praktisch intensiv mit der Objektkunst auseinandersetzte und sie als mein eigentliches Metier entdeckte. Auf dem stillgelegten Bahngleis fährt kein Zug mehr. Der Bahnhofsvorsteher (meines Faches?) warnt mich, auf dem imaginären Gleis (weiter) zu gehen. Ich solle es verlassen, sonst drohe mir Gefahr. Es könne ein Zug kommen und mich überfahren. Auch der Traum lässt mich im Stich. Ich muss selbst herausfinden, wo ich mich aufhalte und in welche Richtung ich gehen will. Schon 1959 hatte ich einmal vor der Frage und Entscheidung gestanden, ob ich nach Hamburg auf die Kunstakademie oder an eine Universität (in die Wissenschaft) gehen soll. Träume haben eine frappierende Logik!“

In der eingemauerten Stadt

„In der letzten Nacht, wie üblich gegen Morgen, suchten mich zwei Albträume heim, besonders einer versetzte mich in eine fürchterliche Situation.

Ich war wieder einmal unterwegs und lief zu Fuß durch eine alte Großstadt, die breite Straßen durchzogen. Ich befand mich anfangs wohl im Zentrum, hatte keinen Stadtplan und Handlungsplan und wusste nicht, welchen Weg ich einschlagen soll, um an irgendein nicht näher bezeichnetes Ziel zu gelangen. Ich irrte umher. An den breiten Straßenalleen standen hohe alte Häuser, keine modernen Hochbauten oder gar Wolkenkratzer, doch viele Stockwerke zählende Backsteinbauten, deren rote Mauerziegeln zerbröckelt und stückweise eingefallen waren. Ich blickte über die Schuttberge eingestürzter Häuser hinweg in größere städtische Areale, wusste aber nicht, wo ich mich in der Stadt genau aufhielt und wohin ich meine Schritte lenken sollte. Ich ging aufs Geradewohl neugierig durch die Straßen dorthin, wo mir die Architektur oder der Zustand alter Gebäude besonders auffiel. Ich kam an Häuserresten vorbei, schaute in die Höhe vielstöckiger Häuserfronten, suchte nach Namensschildern langer Straßenzüge, fand mich in weiteren Arealen nicht zurecht und schritt auf gut Glück forschend weiter durch Straßen. Ich kam, über Schuttberge steigend, bis zu einem Gelände, wo es nicht mehr weiterging. Die Stadt musste eine historische Metropole gewesen sein, die allmählich unterging. Die hohen Gebäude hatten, ohne klobig zu wirken, nahezu monumentalen Charakter. Auf den Straßen gingen im Stadtgebiet verstreut Menschen in Gruppen, die sich ganz unpersönlich zeigten. Ich hatte keinen Kontakt zu ihnen.

Dann geschah etwas, das dem Geschehen eine besondere Wende gab. Inge Lu, die anscheinend mit dem Auto unterwegs gewesen war, griff mich auf. Plötzlich saß ich neben ihr auf dem Beifahrersitz. Inge Lu lenkte das Auto in ein Haus, durchbrach eine Mauer und landete in einem garagengroßen Raum, der mit Schutt angefüllt war. Wir steckten fest. Inge Lu manövrierte vor und zurück und versuchte durch ein großes Fenster oder durch eine Maueröffnung wieder nach außen zu gelangen. Dabei kippte sie mich ungewollt, so vermutete ich, in einen anderen, rundum abgeschlossenen Stadtteil – in eine andere Welt. Der Stadtteil war von hohen Betonmauern umfasst, die mit starken Stahlträgern abgestützt waren. Es waren mächtige, unüberwindbare Mauern, die alle Menschen einschlossen, die in diesem Stadtgebiet lebten. Das ganze Areal wirkte wie ein riesengroßes Gefängnis und erwies sich als ein Kolosseum der Gewalt. Eine fundamentalistische Clique oder Sekte bestimmte despotisch, wer was zu tun hatte, zu arbeiten, zu beten, sich zu versammeln, andere anzutreiben, nach Eindringligen zu suchen und sie einzufangen. Ich ging in diesem Kolosseum aus Beton und Stahl auf einer breiten Straße an der Riesenmauer entlang und versuchte ängstlich den >Häschern< und >Eiferern< der Clique zu entkommen. Sie waren hinter mir her, wollten mich greifen und gefangen nehmen. Andere eilten an mir vorbei und liefen zur Mauer, um zu beten. Sie salbaderten ihre Gebete herunter, wobei unklar blieb, ob auf Befehl oder aus freien Stücken. Ich beobachtete als verfolgter Fremdling das Treiben, empfand mich eingeschlossen und ausgeliefert. Im Weitergehen suchten meine Augen die Mauern und Gebäude nach einem Ausweg und Fluchtweg ab, entdeckte aber keinen. Ich konnte aber den Häschern entrinnen. Irgendwann und irgendwo gelang es mir zu entkommen.

Im Moment des Entkommens wurde ich akustisch von einer lauten Stimme geweckt. Inge Lu fühlte sich durch lautes Reden auf der Straße gestört, schimpfte und riss mich hierdurch aus meinem Traum.“

(Notizen & Skizzen, Band 49, 29.05.2012)

Nachtrag 2018: Der Traum spiegelte, so interpretiere ich ihn heute, unsere damalige Berliner Lebenssituation wieder. Der andere Stadtteil, von hohen Betonmauern umgeben wie ein Gefängnis, ist Ostberlin, wo eine fundamentalistische Clique herrscht.

Die Rotationsmaschine

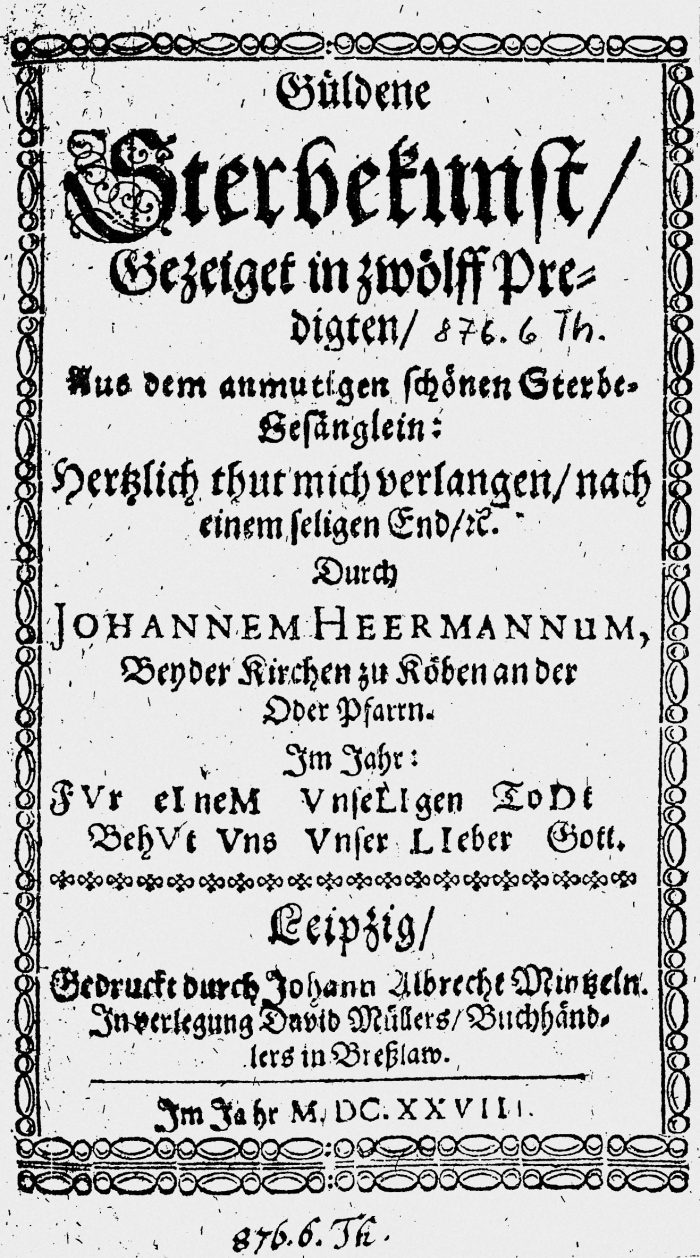

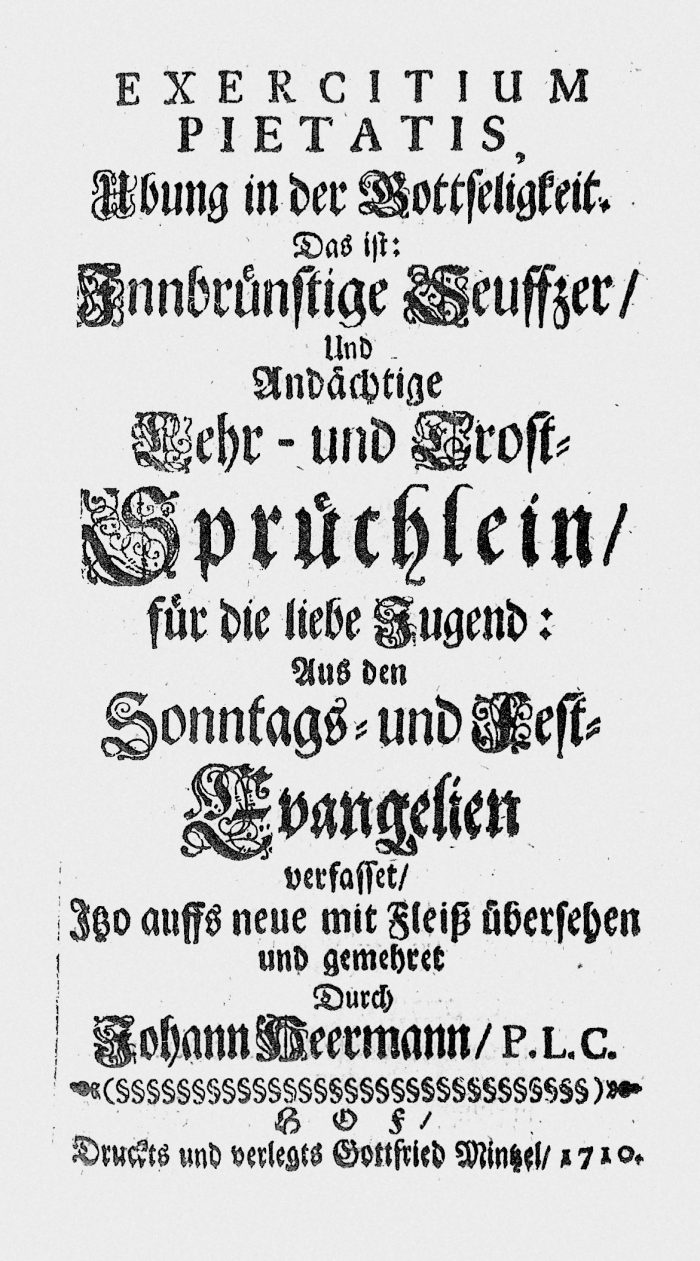

„In der letzten Nacht hatte ich wieder einen Albtraum, an dessen Ende ich um Hilfe schrie und aufwachte. Der Albtraum bestand aus zwei Teilen, wobei der Schauplatz ein und derselbe war: der Grimmaische Torturm im alten Leipzig. Ich betrat den halb zerstörten, aufgelassenen Torturm. Der runde Innenraum war >entkernt<, es standen nur noch die Außenmauern. Deren mächtige Steinquader hatten Lücken, durch die Licht ins Innere drang. Reste eines älteren Bauabschnittes waren durch spätere Einbauten überdeckt. Der gewölbte Raum war ohne Fußboden. Aus dem Erdreich ragten Fragmente eines Fundaments, es waren Steinsockel für einen Fußbodenbelag. Der Torturm war nicht voll begehbar. Ich sah mich in der verwitterten Ruine um, die den Carceri Piranesis ähnelten. Ich war sicher, dass es sich um den ehemaligen Grimmaischen Torturm in Leipzig handelte, in dessen Nähe das Wohnhaus von Johann Albrecht Mintzel gestanden hatte. Die Stadtmauern und der Torturm waren schon vor mehr als zweihundert Jahren geschliffen worden. Ich warf meinen Blick also in ein Bauwerk, das schon lange nicht mehr existiert. Nicht einmal Reste davon waren erhalten geblieben. Im Halbdunkel des Innenraumes herrschte eine stille, gespenstische Piranesi-Atmosphäre.

Plötzlich ein Szenenwechsel. Genau auf dem Platz, auf dem eben noch der Torturm gestanden hatte, stand eine riesenhafte Rotationsmaschine, auf der große flache Behälter montiert waren. Die Behälter bestanden aus Metallplatten, die verstrebt und verschraubt waren, und aus Plexiglasteilen, die den Blick in das Innere des Behälters freigaben. Die Hohlräume der Behälter hatten gerade einmal Platz für einen liegenden menschlichen Körper. Ich sah mich in einem der Plexiglasgehäuse liegen und verzweifelt nach Hilfe rufen. Ich wurde von der Rotationsmaschine auf und ab bewegt und hin und her gedreht. Ich fand mich dem Geschehen völlig ausgeliefert. Eine starke Antriebskraft hielt die Rotationsmaschine in Gang. Durch das Plexiglas konnte ich sehen, was sich draußen ereignete. Eine junge Frau ging vorbei, sie schob einen Kinderwagen vor sich her und hatte, wenn ich mich genau erinnere, ein Kind an der Hand. Ich versuchte sie auf mich aufmerksam zu machen und hoffte, sie könne/werde mich aus meiner Lage herausholen. Doch drangen meine Hilfeschreie nicht nach draußen. Es war als befände ich mich in einem schalldichten Raum eingesperrt. Mit meinen Schreien >Hilfe!<, >Hilfe!< endete der [erste] Traumteil.

(Aus Notizen & Skizzen, Band 36, 06.01.2007)

Meine Deutung vom 06.01.2007: „Ich kann die Rotationsmaschine, die ich im Traum gesehen und erlebt habe, zeichnerisch nicht 1:1 wiedergeben, sondern nur ein ungefähres Traumbild aufzeigen. Es scheint mir ein Schlüsselbild meiner Situation zu sein. Der erste Teil des Traumes, der zur Ruine des Grimmaischen Torturms führt, bezeichnet den Ort: Leipzig und ein städtisches Relikt aus vergangener Zeit. Letzteres existiert nicht mehr. Im Innern des Torturms stehen Steinsockel, auf die ehemals ein Boden aufgelegt gewesen war. Ich kann in den Innenraum hineinschauen, ihn aber nicht betreten. Im zweiten Traumteil findet ein Szenenwechsel statt, der Torturm wird mit einer riesenhaften Rotationsmaschine ausgewechselt, die aus mehreren flachen Behältern besteht. Ich stecke in einem der Plexiglasbehältern und liege darin flach eingesperrt. Die runde Rotationsmaschine, die von einer starken Antriebskraft in Gang gehalten wird, bewegt mich in dem Behälter kräftig nach oben und nach unten, seitwärts gekippt auf und ab. Es ist eine Art kreisender Schüttelmaschine. Ich will mich aus dieser Lage befreien. Mir gelingt es aber nicht, mich aus dem Behälter, in dem ich gefangen bin, auszusteigen. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Meine Hilfeschreie dringen aus dem schalldichten Behälter nicht nach draußen. Die junge Frau und ihr Kind hören mich nicht.

Der Traum und seine Bilder schildern meine Arbeitssituation und mein Ziel. Die großflächige, runde Rotationsmaschine symbolisiert mein großes Buchprojekt [Von der Schwarzen Kunst zur Druckindustrie. Die Mintzelsche Buchdruckerei und ihr Zeitungsverlag, das ich im Jahre 2001 begonnen hatte]. Die Mintzelsche Buchdruckerei wurde 1625 in Leipzig von Johann Albrecht Mintzel (1600-1653) gegründet. Seine Druckerei und sein Wohnhaus standen in der Vorstadt nahe am Grimmaischen Torturm. Die starke Antriebskraft, die die Rotationsmaschine in Schwung hält, ist meine starke Motivation, dieses Projekt durchzuführen. Rotieren und Schütteln der Maschine stehen für die zahlreichen Fassungen, die die Kapitel durchlaufen. Ich bin auf der Rotationsmaschine in einem der Plexiglasbehälter gefangen und kann mich von diesem Projekt nicht befreien. Die junge Frau und ihr Kind symbolisieren >die Welt draußen< [meine Familie] und die Zukunft. Die Frau [Inge Lu?!] richtet ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihre Kinder und auf ihren Weg. Sie nimmt anscheinend die Rotationsmaschine nicht wahr und geht an ihr vorbei. Die Rotationsmaschine und der Behälter, in dem ich liege und mich kaum bewegen kann, symbolisieren zugleich mein >Ich<. Ich bin in meinem >Ich< gefangen und vermag aus meinem >Ich-Behälter< nicht auszusteigen. Ich liege darin wie in einem gläsernen Sarkophag, nehme allerdings die Welt draußen hellwach wahr.“

[Abbildungen: Titelblatt des ersten Bandes der Firmen- und Familiengeschichte Mintzel; Ansicht aus dem Leipziger Stadtbild am Grimmaischen Torturm]

Nachtrag 2018: Ich investierte in das Publikationsprojekt von 2001 bis 2011 mehr als 10.000 Arbeitsstunden. Es erschien im März 2011 im Berliner Verlag Duncker & Humblot zweibändig im Gesamtumfang von rund 1600 Seiten auf dem Buchmarkt. Das Buchprojekt über zehn Jahre in Schwung zu halten und zu einem grandiosen Abschluss zu bringen, war nur mit einer enormen Antriebskraft und einem zielorientierten Durchhaltevermögen möglich. Es war die Bilanz jahrzehntelanger Forschung. Es hatte stets ein unauflösbares und konfliktschwangeres Spannungsverhältnis zwischen der Welt in mir und den äußeren Umständen, zwischen meinem „Ich-Behälter“ und der Welt draußen gegeben. Die Spannung löste sich erst nachdem das Werk 2011 erschienen war.

Träume von Flüssen und Flügen

„Ballonfahrt (…). Unter mir eine weite große Flusslandschaft. Ich befinde mich in einem Heißluftballon und treibe direkt über dem Fluss in geringer Höhe dem Fluss entlang. im Traum war der Fluss silbrig-hell, die Flussauen und großen Baumgruppen auf beiden Seiten des Flusses erlengrüngrau bis flechtengrau. Ich stand in der Gondel und manövrierte zwischen hohen Baumwipfeln hindurch. Ich streife die höchsten Baumkronen und habe Mühe, den Ballon zwischen den Wipfeln hindurch zu manövrieren. Der Ballon ist nicht allzu groß. Ich greife nach einem Stück Schnur, das über mir von der Hülle herabpendelt. um die Heißluft zu regulieren, ich will an Höhe gewinnen. Der Fluss ist breit, langgezogene Inseln liegen mitten im Fluss. Der Horizont ist hell. Ich gleite dahin. Nach einer Weile habe ich etwas an Höhe gewonnen. Vor mir liegt eine riesenhafte, flache Wolke, ein Wolkenkörper, etwas Körperhaftes. Es hat die flache Gestalt einer Riesengummi-Wärmflasche. Doch ist die Haut des Riesenluftschiffes aus einem weißen Kunststoff. Es erinnert mich an das riesenhafte, flache, aber runde Raumschiff der Außerirdischen in dem Science Fiction-Film „Independence Day“. Doch gleicht das breite und lange quadratische Ding, das ich mit meinem Heißluftballon unterfliege, eher einer flachen Riesenwolke. Es ist leichter, liegt höher in der Luft. Ich muss darunter hinweg, das Ding liegt mitten über dem Fluss, dem ich wie einem Leitsystem folge.

Ich gleite in der Gondel zwischen Baumkronen und Wolkenluftschiff dahin, streife ein paar Äste. Plötzlich springt mich etwas an, ein frosch- oder krötenartiges Tier, und beißt sich an meiner rechten Wade fest. Es ist etwas Unheimliches an dem kleinen Tier. Ich greife mit der linken Hand nach unten an meine rechte Wade und versuche das Tier loszuwerden. Ich versuche es abzustreifen. Das ist der Moment, in dem ich aufwache. Ich bin nicht sicher, ob es mir gelungen ist, das kleine Biest von der Wade abzustreifen.“

Ich halte diesen Traum fest, weil er der zweite Fluss-Traum innerhalb weniger Tage ist. Im letzten Traum befand ich mich auf einem Felsen in einem Glashaus mitten im Fluss. In diesem Traum befinde ich mich in einer Ballongondel über dem Fluss, der eine zentrale Rolle spielt. Ich folge in der Luft seinem Lauf, ich gleite dem Fluss entlang, er leitet mich, gibt die Richtung an. Ein breiter Strom, der hell-silbrig das Licht des Himmels reflektiert und als silberner Strom mitten durch eine breite, flache Flusslandschaft seinen Lauf nimmt. Ich befinde mich zwischen Himmel und Erde. Ich steuere zwischen den Baumkronen hindurch, reguliere nur etwas die Höhe.“

(Traum, in der Nacht vom 17./18.12 in Auszügen, Notizen & Skizzen, Band 3, 21. Und 25. 12. 1996).

Ich denke, der Traum hat wiederum mit meiner Arbeits- und Lebenssituation zu tun. Der Heißluftballon, so deute ich ihn, steht für die Wissenschaft, die mich trägt und treibt. Die Gondel ist mein Fachgebiet, das an Seilen am Ballon festgehalten wird. Ich stehe in meinem Fachgebiet und schaue von dieser Position aus auf die weite Landschaft herab, wobei der hell-silbrige Fluss und sein Lauf die Richtung vorgeben. Ich folge im Überflug dem großen Fluss. Ich lasse mich hinaustreiben in die Weite des Raumes der Erkenntnisse (?). Die Ballonfahrt ermöglicht mir zumindest einen Überblick über Landschaftsräume. Was ich selbst steuernd tun kann, ist die Höhe regulieren und einen Absturz vermeiden. Mir gelingt es Baumkronen (was bedeuten sie? Hindernisse?) auszuweichen, sie zu überfliegen, durch sie hindurch zu manövrieren, bleibe jedoch so erdnah, dass mich ein frosch- oder krötenartiges Tier anspringen kann. Von unten lauert wohl eine unberechenbare Gefahr, etwas, das sich an mir festbeißt. Mein „Höhenflug“ zwischen Himmel und Erde scheint von oben und von unten bedroht (beengt?) zu werden: Oben von einem riesenhaften Wolkengebilde, das einer Gummi-Wärmflasche gleicht, von unten von einem kleinen ekelhaften Biest, das nicht locker lässt. Die Riesenwolke könnte für das Phänomen Religion stehen, die vielen als mentale Wärmflasche dient. Wer oder was mag die Kröte sein? Will sie mich herunterziehen?

Ich – ein pflügender Bauer und Schrottverwerter

„Hügeliges Land. Über einem rundbuckeligen, weit ausladenden Hügel eine große, sattgrüne Wiese, die hinter der Horizontlinie nicht überschaubar ist. Ein Bauer hat mit einer Mähmaschine, die von einem Pferd gezogen wird, eine zweispurige erste Schneise herausgeschnitten. Die doppelspurige Schneise ist sehr akkurat gezogen und führt in einem weiten Bogen um den Hügel. Rechts vorne ein Fichtengehölz mit lichtem Bestand. Ich betrete die Schneise und folge Schritt für Schritt der Spur durch ein völlig geschlossenes, „makelloses“ Grün, das mehr einem gepflegten Rasen ähnelt als einer von Blumen und Kräutern durchwachsenen Wiese.

Inge Lu scheint irgendwo im Hintergrund zu sein. Ich höre mich zu ihr sagen, sie solle doch einmal auf diese wunderschöne, akkurat gezogene Doppelspur in der grünen Fläche schauen. Ich schaue auf der grünen Spur weiter hügelaufwärts, blicke über den Hügel hinweg und sehe auf der anderen Seite den Bauern hinter seinem Gerät her schreiten, das eher nach einem Pflug aussieht. Das Pferd zieht den Pflug, der die akkurate Doppelspur hinterlässt. Von weitem sieht es aus, als zöge der Bauer nur eine Furche, aber es ist ohne Zweifel ein doppelspuriger Grasschnitt.

Der Bauer war inzwischen einmal im Quadrat über die Wiese gezogen, das ausgeschnittene Quadrat war an den Ecken abgerundet. Er nimmt mich wahr, bemerkt, dass ich seiner Spur gefolgt bin. Zunächst setzt er seine Arbeit fort. Ich beobachte ihn dabei. Ich bleibe in der Spur. Die ausgeschnittene Doppelspur erinnert mich an Skispuren, nur alles in Grün. In der Nähe der Straße, die zu einem Gehöft führt, verlasse ich das Feld und gehe auf der Straße weiter zum Hof. Der Bauer zieht eine zweite Spur. Vom Gehöft aus beobachte ich ihn bei der Arbeit, er beobachtet mich.

Ich bin im Haus. Der Bauer hört auf, sein grünes Feld zu bearbeiten und kommt zum Gehöft herüber. Er scheint sich im Hofgelände unter dem Vorwand umzusehen, eine passende Glasscheibe zu suchen. Wir gehen gemeinsam über das Gelände innerhalb des Hofes, an Schuppen und Stallungen vorbei. Überall liegt eine Menge Schrott herum, alte, verrostete, nicht mehr gebrauchte Gerätschaften; zerbrochene oder angebrochene Glasscheiben lehnen an einem Schuppen; Metalle und kleine Gussformen liegen in Ecken auf Brettern. Wir mustern gemeinsam den Schrott durch, finden aber keine passende Scheibe. Ich habe den Eindruck, dass die Suche nach einer Scheibe (für mich) nur ein Vorwand gewesen ist, um mich auf dem Gehöft näher umzusehen.

Wir gehen ins Haus und durch die Innenräume. Einige Zimmer sind neu mit Ikea-artigen hellen Holzmöbeln ausgestattet. Bei einem Zimmer handelt es sich ohne Zweifel um Carolines (C. wohnt zurzeit mit uns auf dem Lerchenweg 4). Der Bauer hat ebenfalls eine Tochter (oder mehrere Töchter). Eine Tochter ist bei uns zu Besuch. Sie ist anscheinend mit Caroline befreundet. Der Bauer, das ist mein Eindruck, ist vorbeigekommen, um zu sehen, wie wir leben, und um sich zu überzeugen, ob alles in Ordnung ist. Wir scheinen Fremde in dieser Gegend zu sein. Wir haben uns in diesen Hof eingemietet. Der Traum ist wesentlich bestimmt vom Schauen und Beobachten. Es wird nicht viel gesprochen. An das Ende des Traumes erinnere ich mich nicht klar. Der Bauer geht wohl wieder weg und an seine Arbeit.“

(Traum in der Nacht vom 1. zum 2.Januar 1997, Würzburg. „Notizen & Skizzen, Band 3)

Dieser Traum war wieder einer jener kristallklaren Träume über meine Lebens- und Arbeitssituation. Der Bauer bin ich, ich bewege mich auf zwei verschiedenen Arbeitsfeldern, auf dem eines großflächigen sattgrünen Rasens, auf dem ich pflüge und Furchen ziehe, und auf einem bäuerlichen Gehöft, auf dem ich nach Schrott suche und verschiedene Materialien finde. Das grüne, weite Feld, auf dem ich mit Pferd und Pflug ein akkurates Quadrat ziehe, steht für die Wissenschaft. Das Gehöft, in dem der Schrott lagert, steht für mein künstlerisches Schaffen, für meine Objektkunst. Die Doppelspur deutet auf die zwei Bereiche hin, hier die Wissenschaft, dort die Schrott-Kunst. Ich, der Bauer, hinterlasse mit meinem Schaffen eine Doppelspur. Der Bauer beobachtet mich, ich beobachte den Bauern bei seiner Arbeit. Es dreht sich um eine verdoppelte Selbstbeobachtung. Wir beide finden keine passende Glasscheibe. Zur Durchsicht? Zur optischen Trennung der beiden Arbeitsgebiete? Dass der Bauer und ich identische Personen sind, wird durch die (drei) Töchter bestätigt, die er und ich haben. „Wir“ besuchen eine der Töchter, die auf dem Gehöft lebt, in das wir, Inge Lu und ich, uns eingemietet haben. Inge Lu hält sich im Hintergrund auf. Ich möchte gern, dass sie „doch einmal auf diese wunderschöne, akkurat gezogene Doppelspur auf der grünen Fläche schaut.“ Mit anderen Worten: Ich sähe es gern, wenn sie (wenigstens optisch) Anteil nähme an meiner Arbeit. (Inge Lu liest prinzipiell nicht meine wissenschaftlichen Schriften, auch nicht Ausschnitte daraus, weil sie fürchtet, ihre kritische Lektüre könnte Streit auslösen und dazu führen, dass ich mit meiner Arbeit nicht vorwärts komme. Sie nimmt an meiner wissenschaftlichen Arbeit nur am Rande teil).

Ich feilte um die Jahreswende 1996/97 an der Endfassung meines großen Publikationsprojektes über „Multikulturelle Gesellschaften in Europa und Nordamerika“, das im Sommer 1997 erschien. Ich hatte bis zur Jahreswende bereits weit über tausend Arbeitsstunden in dieses Lehrwerk investiert. Im Traum war ich dabei, das auf der weiten grünen Fläche fein säuberlich ausgeschnittene Quadrat an seinen Ecken abzurunden. Ich betrachtete dieses Werk zugleich als eine Art „objet vivant“, als Objektkunst in der vom Menschen, von mir geformten Natur. Der Bauer geht wieder unbeirrt seiner Arbeit nach und zieht eine zweite Doppelspur. Ich hielt die Bildwelt dieses Traumes als visuelle Erinnerung fest.

Im Glashaus am Fluss der Zeit

„Ich hatte in der letzten Zeit drei Fluss-Träume, einen vom 15. zum 16.12.1996, einen vom 17. zum 18.12.1996 und einen dritten kurz danach. Den letzten habe ich nicht aufgeschrieben. Die ersten beiden waren sehr klare, einprägsame Träume mit Flusslandschaften. Im ersten Traum befand ich mich mitten im „Zeitstrom“ in einem Glashaus, das auf einem großen, rundbuckeligen, vom Wasser rund geschliffenen Felsen stand. Der reißende Strom glitt mit seinen kräftigen Wellen am Glashaus vorbei. Ich betrachtete aus dem Glashaus die Flusslandschaft und verfolgte den Strom in die Richtung, aus der er kam. Trotze ich in meinem Glashaus auf dem Granitfelsen dem Zeitstrom?

Im zweiten Flusstraum vom 17. zum 18.12.1996 fliege ich in einem Heißluftballon über die Flusslandschaft. Ich halte genau über dem Fluss Kurs in Richtung des Flusslaufes. Bedeutsam ist, dass ich mich in der Luft über dem Fluss befinde, der Fluss mir aber die Richtung weist, in die ich den Ballon steuern will/muss. (dazu Einfälle in Stichworten: im Fluss der Zeit; Zeitstrom; die Zeit fließt dahin; River of no return [song]; die Zeit läuft ab; der Strom des Lebens). Ich denke beide Flussträume verbildlichen innere Gegebenheiten, innere „Beobachtungen“ meiner Lebenssituation im Fluss der Zeit. In meinem Gedächtnis sind offenbar kulturelle Metaphern gespeichert.

Traum 1 und 2 sind zwei Modalitäten: „im Fluss der Zeit“ oder über dem Fluss der Zeit sich zu befinden. Im ersteren beobachte ich von sicherer Warte aus (Granitblock, Glashaus) den reißenden Zeitstrom, wie er an mir vorbeirauscht. Der Zeitstrom kommt aus der Zukunft. Vielleicht bin ich beides zugleich, Granitblock und Glashaus. Ich versuche mich im Zeitstrom zu halten, nicht weggerissen zu werden. Im zweiten Traum folge ich dem breiten Zeitstrom unter mir, aber ich habe oben in der Luft in der Gondel des Ballons mein eigenes Tempo. Der von mir gesteuerte Ballon (mein Leben?) gleitet über dem Zeitstrom, aber richtungsgleich. Möglicherweise stand der Traum im Kontext mit dem Jahresende 1996 und dem Jahreswechsel. Ich erlebe Zeit sehr intensiv“

(Traum vom 06.01.1997, Niederschrift vom gleichen Tag, Notizen & Skizzen, Band 3, 06.01.1997)

Supernova im Sternbild der Kassiopeia, späte Einsicht und Resignation

„In den frühen Morgenstunden wieder von einer großen, weiten Landschaft geträumt, von einer Landschaft am Meer. Gebirgsausläufer streben zum Wasser hin. Die Landschaft zeigt einen üppigen grünen Bewuchs. Pfade ziehen sich über die nahen Hügel hin, Dörfer lehnen sich an die Hänge. Doch die homerische Landschaft trügt. Ich beobachte ein kolossales kosmisches Geschehen. Die Sonne steht hoch am Himmel (…) Sie ist fahl, als würde sie ein dünner atmosphärischer Dunstschleier so verdecken, dass meine Augen in die Sonne schauen können. Ich sehe, wie zahlreiche Protuberanzen rings um den Sonnenball aus dem Innern des Gestirns schießen. Es sind sehr heftige Eruptionen, so gewaltig, wie sie die Menschheit vielleicht noch nicht erlebt hat. Ich erkenne die Gefahr, die von den Gaseruptionen ausgeht. Wer vor der Strahlung keinen Schutz findet oder keinen Schutzanzug anlegen kann, dessen Leben ist gefährdet. Die Strahlung ist tödlich(siehe Blog-Kapitel 33).

Ich scheine mich auf einer Wanderung zu befinden. Ich bin unterwegs. Vor mir liegt die weite hügelige Landschaft. Weit draußen liegt ruhig das Meer. Der Meeresspiegel ist heller als der fahle Himmel. Eigenartig spiegelt sich die Sonne nicht darin. Ich sehe mich mit einem Mal in einer Ortschaft unter Menschen. Sie scheinen mir bekannt zu sein, wenigstens einige von ihnen. Auch sie haben die Gefahr erkannt und schon Schutz gesucht. Ein Mann äußert sich besorgt darüber, dass ich noch keinen Schutzanzug trage. Er zieht aus einem Haufen von Säcken und Packpapieren große Cellophan-Säcke heraus und reicht sie mir. Ich solle mich wenigstens notdürftig gegen die Strahlung schützen. Ich schlüpfe in die glasklaren, durchsichtigen Säcke, die nicht ausreichen, um meinen ganzen Körper zu bedecken.

Dann sehe ich mich im Traum weiterwandern. Ich gehe durch die Ortschaft, in der ich gerade Halt gemacht hatte, um mich zu schützen. Über schmale Pfade führt mich mein Weg hinaus in die weite Landschaft. Ich begegne Menschen. Die Traumdetails werden vage. Ich erinnere mich nicht mehr an das, was weiter geschah.“

(Notizen & Skizzen, Band 41, Passau, 06.12.2008)

Meine Deutung am nächsten Morgen:

„Spontan fällt mir zu diesem Traum ein, dass mich vorgestern der Bericht in der Süddeutschen Zeitung über Tycho Brahes Entdeckung einer Supernova extrem fasziniert hat. Tycho Brahe hatte am 11. November 1572 am Nachthimmel im Sternbild der Kassiopeia eine Sternenexplosion beobachtet. Mit seiner Entdeckung erschütterte Brahe das aristotelische Weltbild, wonach der Fixsternhimmel unveränderlich sei. Fasziniert hat mich auch, dass Astronomen jetzt das von interstellaren Staubwolken reflektierte Echo des ursprünglichen Lichtblitzes gemessen und ausgewertet haben. Wahrscheinlich habe ich den Bericht auf die Gegenwart übertragen und im Traum beobachtet, wie die Sonne sich zu einer Supernova entwickelt. In meinem Traum hat unser Zentralgestirn begonnen, sich mit gewaltigen Gasexplosionen auszudehnen. Ich habe ein kosmisches Schauspiel erlebt. Dahinter steckt kein mystisches Geheimnis, keine >Offenbarung<. Es dreht sich um eine der inneren Erregungen, die ich empfinde, wenn Wissenschaftler großartige Entdeckungen machen und unser Weltbild verändern. Meine eigenen wissenschaftlichen Leistungen und >Entdeckungen< nehmen sich dagegen äußerst bescheiden aus. Darüber bin ich manchmal unglücklich.

Seit meiner Pensionierung [im Jahre 2000] habe ich über 4666 Arbeitsstunden [bis 2011 sollten es weit mehr als 10.000 werden] mit dem Schaffen und den Schicksalen kleiner Leute befasst. Ich habe mich in Passau in das örtliche Kunsttreiben eingemischt. Es sind keine großen Fragestellungen gewesen, für die ich meine Arbeitskraft eingesetzt habe. Die großen Theorien der kulturellen Evolution des Menschen [in der Niederschrift unterstrichen], die ich vor 2000 begonnen hatte anzugehen, habe ich leider nicht weiterverfolgt. Jetzt ist es zu spät dafür. Es tut mir innerlich weh, diesem Projekt trauere ich nach. Darauf hätte ich meine ganze Arbeitskraft konzentrieren sollen. Von der so genannten CSU- und Bayernforschung Abstand genommen zu haben, finde ich dagegen eine richtige Entscheidung. Die CSU ist kein wirklich großes Thema! Zeitgeschichtsschreibung hinkt immer hinter aktuellen Ereignissen hinterher. Ein gewichtiges Bauelement einer großen Theorie der kulturellen Evolution [in der Niederschrift unterstrichen] zu konstruieren, wäre eine lohnende Aufgabe gewesen. Diesen Weg nicht beschritten zu haben, macht mich traurig.“

(Notizen & Skizzen, Band 41, Passau, 07.12.2008)

Diese Selbsteinschätzung und dieses Eingeständnis haben den Grundton und das Leidmotiv (!) der verbliebenen Lebensjahre bestimmt, obschon mein wissenschaftlicher Arbeitsertrag nach anderen Maßstäben als eine respektable Leistung angesehen werden kann. Einmal hatte ich sogar geträumt, einer der Großen der Soziologie, Max Weber, habe mir persönlich den Stab weitergereicht (Notizen & Skizzen, Band 5, 19.09.1997). Ich hatte 1994 eine ausgefeilte „Einführung in die >Verstehende Soziologie< Max Webers. Max Weber verstehen lernen“ für Lehrzwecke publiziert (Passauer Papiere zur Sozialwissenschaft- PaPaS, Heft 4).Leider wurden solche didaktisch angelegten Ausarbeitungen der „Grauen Literatur“ in der Fachwissenschaft nicht angemessen honoriert.

Mit dieser Selbsteinschätzung und diesem Eingeständnis komme ich schließlich bei den letzten Kapiteln meines Blogs an. Ich nehme „Abschied von der Bühne des Daseins“ und ziehe Bilanz.

Alf Mintzel, Portrait Inge Lu Mintzel, 1980, Lasurtechnik

Alf Mintzel, Portrait Inge Lu Mintzel, 1980, Lasurtechnik Alf Mintzel, Portrait Theresa Florentine Mintzel, 1981, Lasurtechnik

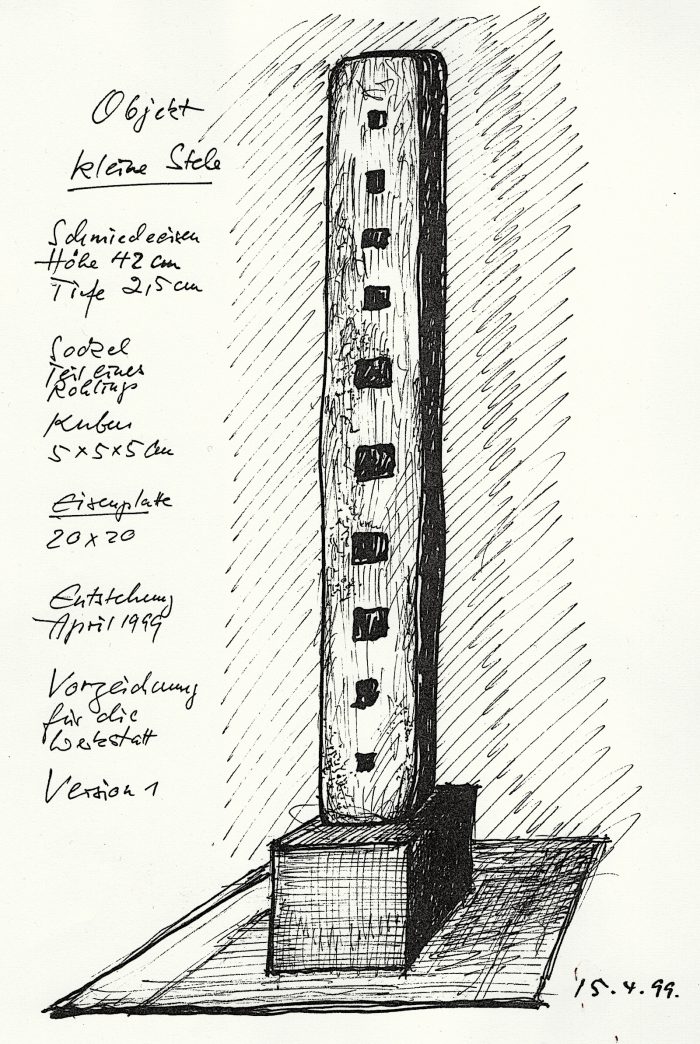

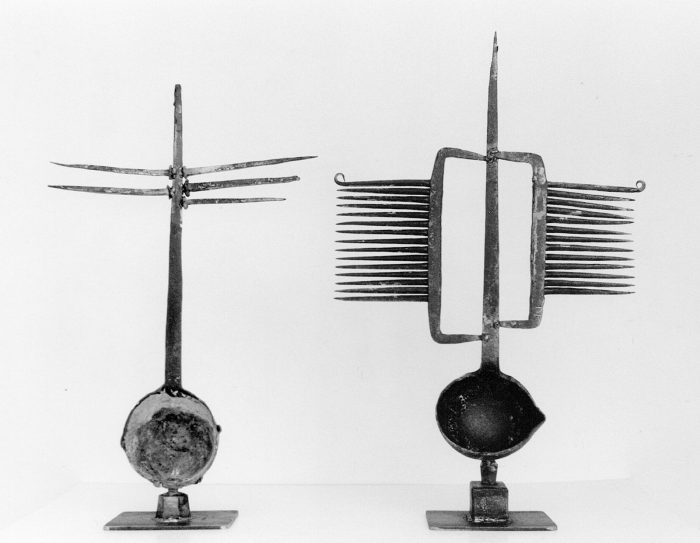

Alf Mintzel, Portrait Theresa Florentine Mintzel, 1981, Lasurtechnik Alf Mintzel, Wiederkehr der Entsorgten II, 1997, Schmiedeeisen

Alf Mintzel, Wiederkehr der Entsorgten II, 1997, Schmiedeeisen

Alf Mintzel, Letzte Drehung I und II, 2015, Schmiedeeisen (Photo G. Thuringer)

Alf Mintzel, Letzte Drehung I und II, 2015, Schmiedeeisen (Photo G. Thuringer)

Alf Mintzel, … , Schmiedeeisen (Photo G. Thuringer)

Alf Mintzel, … , Schmiedeeisen (Photo G. Thuringer) Alf Mintzel, … , Schmiedeeisen (Photo G. Thuringer)

Alf Mintzel, … , Schmiedeeisen (Photo G. Thuringer)