Gottesbilder, Gottesbegriffe und die Theodizee

Im höheren Alter und mit zunehmendem Wissen bin ich vom Agnostiker zum Atheisten geworden. Meine Position in den großen Streitfragen über die Existenz oder Nichtexistenz Gottes ist nach langem Nachdenken und kritischen Prüfungen die: Ich bin Atheist, ohne in Religion(en) bloßes „Blendwerk“, „Opium des Volkes“ (Karl Marx), eine menschliche „Zwangsneurose“ (Sigmund Freud; Carl Jung), nur eine „reine Projektion“ menschlicher Wünsche (Ludwig Feuerbach) oder einen dumm-dreisten „Gotteswahn“ (Richard Dawkins) zu sehen. Wahrscheinlich kommen hypothetische Elemente aller dieser religionskritischen Entwürfe für neue theoretische und empirische Ansätze in Betracht. Ich bin ein ex-protestantischer Atheist, also einer, der nicht durch kirchliche Glaubensanmaßungen und Gängelungen katholisch-ekklesiogen geschädigt worden ist. In ein liberales kulturprotestantisches Familienmilieu hineingeboren bin ich als ehemaliges getauftes und konfirmiertes Mitglied durch theologisch-philosophische und (natur-)wissenschaftliche Lektüre der evangelisch-lutherischen Kirche schrittweise entwachsen und 1964 ausgetreten (siehe Kap.1).

Ich habe mich mit den überlieferten Gottesbildern und -begriffen lange auseinandergesetzt und die philosophischen Argumentationsketten der Theodizee gedanklich nachvollzogen. Mit dem Gottvater meiner Kinder- und frühen Jugendtage kann ich mich nicht mehr anfreunden. Ich erkenne in den Zweifeln an den überlieferten Gottesbildern einen Prozess der soziokulturellen Evolution des Menschen. Die überlieferten Gottesbilder sind Erfindungen des Menschen und Produkte ihrer Kultur. Mein Atheismus ist hypothetischer Natur, er ist nicht an einen Glauben mit absolutem Wahrheitsanspruch gebunden. Ich kann weder die Existenz noch die Nichtexistenz Gottes beweisen. Aber ich kann die überlieferten Gottesbilder und -begriffe unter verschiedenen Gesichtspunkten in Frage stellen und sie als soziale Tatsachen anders interpretieren. Die Glaubensvoraussetzungen der glaubensgebundenen Theologie sind hingegen absoluter Art.

Dass ich freimütig „bekenne“, auf die Position eines Atheisten hinübergewechselt zu sein, ist keine intellektuelle Koketterie. Das wäre angesichts der entsetzlich gewaltsamen und fundamentalistischen Religionsverhältnisse in der Welt purer intellektueller Leichtsinn. Indem ich eine atheistische Position beziehe und sie öffentlich vortrage, weiß ich zu gut, dass ich in anderen Ländern und Staatsgebilden ein Todeskandidat wäre. Überall da, wo ein fundamentalistischer Islam herrscht und das religiöse Leben eines jeden überwacht wird, hätte ich nach religiöser Weltsicht mein Leben verwirkt. Ich schätze es hoch und bin froh, in Westeuropa im Schutze eines moderaten aufgeklärten Wertekanons leben und wirken zu können. Und ich weiß, dass selbst hier dieser facettenreiche und pluralistische Wertekanon mit seiner positiven und negativen Religionsfreiheit verteidigt, gehütet und weiterentwickelt werden muss.

Zwei- bis dreitausend Jahre Glaubens- und Religionsgeschichte, moderne Religionswissenschaft, Wissenschaftsgeschichte und Aufklärung lassen sich nicht auf ein paar Blog-Seiten abhandeln. Die Literatur auf diesen Gebieten füllt in Bibliotheken auf der ganzen Welt Regalkilometer. Wer sich daransetzt, dem ist ein Sisyphos-Scheitern gewiss.

Seit Jahrzehnten beschäftige ich mich mit Glaubensfragen, religionsgeschichtlichen und -wissenschaftlichen Abhandlungen. Ich bin zwar kein Laie mehr, aus mir ist aber auch kein „Religionsvirtuose“ (Max Weber) geworden. Ich will mich zu diesen Gebieten nur insoweit äußern, als meine Neugier und meine Selbstvergewisserung sich in dieses Gestrüpp hineinwagen. Ein paar Schlaglichter müssen genügen, um die Richtung meiner Überlegungen zu kennzeichnen, und ich muss es bei fragmentarischen Stellungnahmen bewenden lassen. Ich zähle mich weder zu den denkfaulen „Wohlfühl-Gläubigen“, die sich mit der Behauptung oder Überzeugung begnügen, da gäbe es doch noch „etwas Höheres“ oder einen Schöpfer, der den Weltlauf reguliert. Noch ringe ich, wie man es mir wohlmeinend unterstellen könnte, mit einem göttlichen Wesen oder einem personalen Gott um Glaubensfragen. Nachdem ich in den 1960er Jahren die Reste des christlichen Glaubens verloren hatte, in den ich hineingeboren worden war, bezeichnete ich mich lange Zeit als Agnostiker. Ich hätte es mir leichter machen können und in den sogenannten Gottesfragen auf der bequemen Position eines agnostischen „Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht“, verharren und es dabei belassen können. Warum sich an etwas gedanklich weiterhin abmühen, was nur mit Spekulationen und Ungewissheit beantwortet werden kann. Der Agnostiker wird in der Regel respektiert und in Frieden gelassen. Agnostiker gelten als unentschiedene, „weiche“ Atheisten, die aus Bequemlichkeit Konfessionsfragen aus dem Weg gehen. Agnostizismus ist in Westeuropa weit verbreitet. Anders steht es mit der Selbst- und Fremdbezeichnung, Atheist zu sein. Einem erklärten Atheisten wird sogleich eine Minderheitenposition zugesprochen.

Angesichts der vielerorts zu beobachtenden religiösen Gewaltverhältnisse gehöre ich allerdings nicht zu jenen, die meinen, Gottesfragen seien reine Privatsache, die niemanden etwas angingen als das Individuum selbst, das Religionsfreiheit genieße. Religion halte ich trotz allgemeiner Individualisierungstendenzen in Westeuropa per se immer zugleich für eine kollektive soziale Tatsache, weil Religionen und religiöse Bedürfnisse, so meine evolutionstheoretische Sicht, bis heute und auch in Zukunft evolutionäre Grundtatsachen der Menschheitsgeschichte sind. Ich bin kein Religionsfeind, sondern Religionsforscher und -kritiker. Religionen verschwinden nicht, sie wandeln sich, sie durchdringen sich gegenseitig, sie verändern ihre rituellen Formen, sie reformieren sich, sie passen sich an neue gesellschaftliche Rahmenbedingungen an, benennen ihre Götter und Göttinnen um oder erstarren und fossilieren.

Die Kontinuität religiöser Motive

Im tiefkatholischen Passau lenkte ich an der Universität im Fach Soziologie die Aufmerksamkeit der Studierenden mit Bedacht auf die Kontinuität religiöser Formen und Praktiken. Herodot (um 490-425 v.Chr.), der erste große Geschichtsschreiber der alten Griechen, berichtet in seinen Historien über die religiösen Bräuche der alten Ägypter, zum Beispiel über deren Schiffsprozessionen zu Ehren der Göttin Artemis:

„Festliche Aufzüge und Prozessionen haben zuerst von allen Menschen die Ägypter veranstaltet, und von diesen lernten es die Hellenen.(…) Die Ägypter veranstalteten solche Prozessionen nicht nur einmal im Jahr, sondern mehrmals und am liebsten nach der Stadt Bubastis der Artemis zu Ehren.(…) Wenn sie aber in der Prozession nach der Stadt Bubastis ziehen, so machen sie es folgendermaßen: Es fahren zu Schiff Männer und Frauen miteinander, und eine große Zahl von ihnen auf jedem Fahrzeug. Einige von den Frauen haben Klappern und rasseln damit, Männer spielen auf der Flöte in jedem Schiff, und die übrigen Frauen und Männer singen und klatschen in die Hände. Wenn sie aber auf ihrer Fahrt an einer Stadt vorüberkommen, dann lassen sie die Barke näher zum Ufer treiben und tun folgendermaßen: Ein Teil der Frauen macht es wieder so, wie ich es schon geschildert habe, andere verhöhnen durch ihre Zurufe die Frauen in der Stadt, wieder andere tanzen und manche stehen auf und entblößen sich. Das machen sie bei jeder Stadt am Fluss, wo sie vorüberkommen. Wenn sie aber dann endlich in Bubastis sind, dann feiern sie das Fest mit großen Opfern und verbrauchen dann mehr Wein bei diesem Fest als sonst im ganzen Jahr. Und es kommen da, Männer und Frauen ohne Kinder, an 100.000 Menschen, wie die Einheimischen sagen.“ (Herodot 1958: 11f; Herodot 1977 II: 251f).

Die von Herodot geschilderten altägyptischen Schiffsprozessionen auf dem Nil ähneln katholischen Schiffsprozessionen auf dem Wörthersee in Österreich und am Rhein zu Ehren der christlichen Muttergottes. Antikes religiöses Brauchtum hat sich in gewandelter Form bis auf den heutigen Tag erhalten. An die Stelle der Göttin Bast oder der griechischen Artemis ist die römisch-katholische und christlich-orthodoxe Marien-Verehrung gerückt. Die altägyptischen Barken sind heute motorgetriebene Passagierschiffe. (Mintzel 1992: Soziologische Exkurse in die Antike). In die sich später herausbildende christliche Glaubenslehre und -praxis sind viele religiöse Elemente der altägyptischen und hellenistischen Kulturen eingegangen. Die Verwandtschaft der christlichen Auferstehungslehre mit dem altägyptischen Isis- und Osiris-Kult, mit der Verehrung des Sohnes Horus und dem römisch-hellenistischen Mithras-Kult sind unverkennbar. In der Gottkönigsideologie altorientalischer Reiche wurden Herrscher offiziell als Gottessöhne bezeichnet. Der ägyptische Pharao war Sohn des Gottes Amun. Im Hellenismus wurde Alexander der Große als Sohn des Gottvaters Zeus verehrt. Nach dem Tod und der Apotheose (Gottwerdung) Julius Caesars zum Divi filius nannte sich Kaiser Augustus ab 42 v. Chr. „Sohn Gottes“

https://de.wikipedia.org./wiki/Sohn_Gottes, 30.06.2017).

Ähnlich ist es mit der christlichen Lehre vom Gottessohn beschaffen. Das Christentum hält Jesus Christus für den menschgewordenen Sohn Gottes und den Erlöser. Im gemeinsamen christlichen Glaubensbekenntnis sind die für gläubige Katholiken und Protestanten absolut verbindlichen „Glaubenswahrheiten“ in folgende Kernsätze gegossen:

„Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, / und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, / empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, / gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, / hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, / aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtige Vaters; / von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. / Ich glaube an den Heiligen Geist (usw.)“

(Außer dass es einen Juden namens Jesus gegeben hat, der in Palästina als Wanderprediger eine revolutionäre Heilslehre verkündet hat und deswegen am Kreuz getötet und hernach begraben worden ist, glaube ich an keinen dieser Kernsätze des christlichen Glaubens).

Dass Maria, die Mutter Jesu, vom „Heiligen Geist“ geschwängert worden sei und einen Sohn Gottes geboren haben soll, entspricht einem altorientalischen und römisch-hellenistischen Götterglauben. Schon der Göttervater Zeus näherte sich in wechselnden Gestalten, als schöner Stier, als weißer Schwan, als Schlange oder als wallende Wolke, jungen Frauen, seien es göttliche oder sterbliche, um sie zu schwängern. Die von ihm Beglückten gebaren wiederum Gottessöhne und Gottestöchter. Aus dem Goldstaub, der während des göttlichen Zeugungsaktes auf die Auserwählte niederrieselte, wurde bei Maria der Heilige Geist:(Lukas 1,35: „Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten).

In den Worten heutiger katholischer Marienandachten schwingt noch die ehemals offenkundige Lust und Erotik mit. „Sieh ich bin rein / und will die Magd des Herren sein; / Dein Wille, Herr, gescheh´ an mir, / Mein Herz, o Gott, das schenk ich dir.“ Der alte, lüsterne Zeus wurde durch einen etwas spröden Christengott ausgetauscht. Die katholische Priesterkaste verkündete 1950 das zweite Mariendogma, wonach die verstorbene Magd des Herrn „mit Leib und Seele in die Prächtigkeit des Himmels aufgenommen“ worden sei. Maria wurde nach alten Religionsmustern zur „Himmelskönigin“ erhoben. Was sich eine Priesterkaste ausdachte, beflügelt kollektive Fantasien und blüht in einem idyllischen Provinzkatholizismus in kitschigen Formen fort. Mariens Himmelfahrt wird in überkommenen rituellen Formen gefeiert, auch mit Schiffsprozessionen. Religionswissenschaftler beschreiben vielfältige Formen und Weisen religiöser Fantasien und Praktiken. Eine theologische Priesterkaste nimmt in Anspruch, die ganze und absolute Wahrheit zu kennen, murmelt ihr Credo wie ein Mantra zigtausendmal vor sich hin und indoktriniert die Köpfe ihrer Gläubigen. Aber es kommt wissenschaftlich nicht darauf an, ob ich mich intellektuell daran störe, ob ich persönlich Geschmack finde an den Mariendarstellungen oder sie für religiösen Kitsch halte. Ich suche nach Erklärungsansätzen für soziale Tatsachen, die in vielfältiger Weise als Religion und Religiosität wirksam sind.

Als Atheist war mir das neugierige Interesse an Religion und Religiösem also nicht abhandengekommen. Im Gegenteil: Fragen nach den Wirkkräften, die Religionen und Religiosität zum Überleben und da und dort zu ihrer Revitalisierung befähigen, beschäftigten mich mehr als zuvor. Mit meinem atheistischen Weltbild wechselte ich nicht meine Interessen, nur meine Position: Reste einer durch die primäre Sozialisation verbliebenen protestantischen Innensicht verloren sich fast gänzlich. Ich wurde zu einem Außenbeobachter, der die Entwicklung von Religionen und Religiosität unter den Bedingungen des neuzeitlichen Zivilisationsprozesses studiert. Für mich, für meine psycho-mentale und intellektuelle Befindlichkeit, brauche ich keine Religion mehr und auch keine esoterische Sinnfindung. Dennoch: Es sind immer wieder der Ärger und der Zorn, die mich überkommen, wenn ich auf Anmaßungen von Priestern und Theologen im heutigen gesellschaftlichen und staatlichen Leben stoße.

Eine ärgerliche Theologie

Was mich an Theologen und kirchlichen Würdenträgern ärgert und mich zornig macht, sind deren geradezu widersinnigen und aberwitzigen Äußerungen über Gottes vermeintliche Absichten und angebliches Handeln. Ich frage mich, woher sie ihre Kenntnisse nehmen und wissen wollen, was Gott angeblich vorhat, tut oder nicht tut, wovor er warnt, was ihn erzürnt. Zur Rede gestellt, sagen sie alle, sie beriefen sich auf die Bibel und Offenbarungen. Aber ihre Auslegung der Bibel ist beliebig und suspekt.

Beispiel 1:

Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising. Weihnachtsbotschaft in der Passauer Neuen Presse Nr. 299 von Weihnachten 2010, S.1:

Kardinal Marx: „>Fürchtet Euch nicht<(…), das heißt auch für uns heute: Gott will uns keine Angst machen, aber er überrascht uns. Nicht wir müssen zu Gott kommen, sondern er kommt zuerst zu uns. Er hat nämlich keine Angst vor den Menschen, wie also könnten wir Angst vor ihm haben. Seine Sehnsucht nach uns Menschen ist so groß, dass er alle Grenzen überwindet. Nur er kann die Entfernung zwischen sich und uns aufheben. Gott ist sich nicht zu schade, in unseren Alltag zu kommen, mit all unserer Unausgeglichenheit, unseren vollen Kalendern, unseren langen Merkzetteln und großen Plänen. Er überwindet die Grenzen, die wir in unserem Alltag setzen und die, die wir hinnehmen. Gott schafft sich Patz in unserem Leben in diesem ganz konkreten Menschen Jesus, der als Kind in der Krippe liegt.(…) Gott trifft uns so, wie wir sind mit all unserer Hoffnung und aller Angst, mit all unseren Antworten und allen ungelösten Fragen, mit allem Kummer und auch mit aller Unzulänglichkeit. Er weiß in jedem Moment des Lebens, wie es um uns steht. Aus seiner Güte können wir nie ganz herausfallen. Und wenn er durch seine Engel zu uns sagt: Fürchtet euch nicht, dann glauben wir diesem Wort, weil es uns tief im Innersten trifft und rührt (…). Ich wünsche Ihnen und allen, die zu Ihnen gehören (…) den unermesslichen Segen Gottes auf allen Ihren Wegen.“

Der Kardinal und Erzbischof von München und Freising – ich muss es so ungeschminkt und derb sagen – schwafelt und schwafelt. Fast jeder Satz ist eine Zumutung an den Intellekt nachdenkender Menschen im aufgeklärten Europa. Warum sollte der angeblich Allmächtige (omnipotente), Allwissende, „der in jedem Moment des Lebens weiß, wie es um uns steht“, und absolut weise Schöpfergott vor seinem Ebenbild, vor dem Menschen, Angst haben? Hat dieser Gott nicht das Wissen und die Macht, seine Geschöpfe im Zaum zu halten?

Beispiel 2:

Am 24. 03. 2015 um 10.41 Uhr zerschellt der Germanwings-Flug 4U9525 in den südfranzösischen Alpen. Der Copilot Andreas Lubitz hat nach Erkenntnissen der französischen Ermittler den Airbus absichtlich gegen eine Felswand gelenkt und 149 Passagiere und Besatzungsmitglieder mit in den Tod gerissen. Der Copilot hat die Einstellung des Autopiloten absichtlich so verändert, dass sie die Maschine in den Sinkflug steuert, bis sie mit dem Bergmassiv kollidiert. Die Cockpit-Tür hat er verriegelt, auf Funksprüche und Klopfen nicht mehr reagiert.

Interview mit Margot Käßmann, Botschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Reformationsjubiläum 2017, Bischöfin a.D., zur Frage „Wie kann Gott das zulassen?“ (Passauer Neue Presse Nr. 77, 02.04.2015, S.20):

PNP: „Angesichts des Leids dieser Katastrophe werden viele an Gott zweifeln, oder?“

Käßmann: „Das Leid wird nicht ausgeklammert. Auch Gott leidet. Wir alle denken doch gerade viel an die Opfer der Flugzeugkatastrophe. Da ist das Gebet eine Hilfe für die Angehörigen und für diejenigen, die mit Empathie an sie denken. Die Trauer braucht jetzt Raum und Zeit. Es muss die Gelegenheit zum Gespräch und zum Schweigen geben.“ (…). „Sicher, die Frage, >Wie kann Gott das zulassen?< kommt angesichts solcher Katastrophen immer. Aber Gott schickt kein Leid. Gott lässt doch keine Flugzeuge abstürzen, schickt nicht hier mal Terror und dort einen Tsunami. Was wäre das denn für ein Gottesbild? Christen sagen: Gott gibt dir Kraft, wenn du leiden musst. Wir müssen damit leben lernen, dass es 100 Prozent Sicherheit in unserem Alltag nicht gibt.“

PNP: „Der Co-Pilot soll das Flugzeug mit Absicht zum Absturz gebracht und unter psychischen Problemen gelitten haben. Kann es da Vergebung geben?“

Käßmann: „Niemand kann Opfer drängen, einem Täter zu vergeben. Aber Opfer erzählen oft: Wer vergeben kann, findet eher zu neuer Freiheit im Leben.“

Die Theologin und ehemalige Bischöfin weicht aus! Sie redet über die Hilfsmittel des Gebets, des Gesprächs und des Schweigens. Die bohrende Frage, wie Gott das Leiden zulassen kann, beantwortet sie nicht. Sie macht Gott selbst zum Opfer. Er leidet, so beschwichtigt sie, mit dir und gibt dir Kraft. Leid schicke er nicht. Käßmann exkulpiert den Gott der Christen. Der tut so was nicht! Der spendet lediglich Kraft, Leiden zu ertragen, von was sie auch herrühren möge. Gott, selbst leidendes Opfer, bliebe nichts anderes übrig, als die Leiden seiner Geschöpfe zu teilen. Der göttliche Schöpfer befände sich folglich selber in einer erbärmlichen existenziellen Situation. Selbst wenn ich von den Verkürzungen und Vereinfachungen solcher „Medien-Theologie“ absehe, sind Käßmanns Antworten banal und entsetzlich billig. In Westeuropa laufen die Großkirchen in ihrer Defensive gegen die säkularen Wirkkräfte Gefahr, ihre religiöse Kernsubstanz zu verlieren und zu bloßen gesellschaftlichen Werteagenturen und Wohlfühlorganisationen zu werden. (Wolfgang Huber: Mit Gott und allen Agnostikern, in. DIE ZEIT Nr. 51, 13. 12. 2012, S. 54).

Jean Pauls poetisch-visionärer Atheismus

Die Begegnung mit dem Freidenker Jean Paul (1763-825), auf die ich schon im Kapitel 33 zu sprechen kam, brachte mir die Gedankengänge und Visionen eines radikalen antichristlichen Atheismus näher. Jean Pauls literarisch-poetische Vision, die „Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei“ (in: „Siebenkäs“, 1796/97), kann an atheistischer Radikalität kaum überboten werden. Bei Jean Paul tritt der tote Jesus nicht als Verkünder einer Frohen Botschaft auf, nicht als Gottes Sohn, sondern als Berichterstatter über seine Reisen durch einen unermesslich weiten, kalten Kosmos. (Text vgl. Kapitel 33)

Jean Pauls radikaler Atheismus tritt noch im Modus einer verabsolutierenden Behauptung auf, nicht als hypothetischer Denkansatz. Christus, höchste Autorität der christlichen Religionen, angeblich Offenbarer und Erlöser in Gottes Heilsplan, widerruft entschieden die christliche Heilsbotschaft. Es gibt keine Auferstehung, Christus ist tot. Es gibt keinen Gott! Also kann er auch nicht Gottes Sohn sein! Die Natur ist nicht Gottes Werk, der Mensch nicht Geschöpf und Ebenbild Gottes. Jede tröstliche Hoffnung, jeder Glaube an einen erlösenden Gott sei nichts als eine Illusion. Jean Paul denkt radikaler als später Friedrich Nietzsche, der Gott für tot erklärt und folglich dessen vorherige Existenz als Tatsache anerkennt. In Jean Pauls Weltsicht und Vision hat dagegen niemals ein Gott existiert. Da war niemand, der da oben von Gottes Thron hätte heruntergestoßen werden können.

So gesehen wird jedes menschliche Nachdenken über Gott, jedes Ausmalen von Bildern eines geglaubten Gottes, jede Zuschreibung von göttlichen Eigenschaften zu einer illusionären Beschäftigung mit einem Phantom menschlicher Einbildungen. Es wäre vergeudete Zeit, sich mit diesen Phantombildern zu befassen und sie zu zerstören. An diesem Punkt muss jedoch der radikale Atheismus weitergedacht werden. Wie kommt es menschheitsgeschichtlich zu diesen Phantombildern? Wir haben es mit globalen sozialen Tatsachen zu tun, sie sind beobachtbare Gegebenheiten sozialer Wirklichkeit. Wie haben sie sich entwickelt? Welche Wirkungen haben sie entfaltet? Welchen Nutzen haben sie für menschliche Sozietäten? Welche Gefahren gehen von ihnen aus? Theologische Antworten darauf mit all ihren argumentativen Spitzfindigkeiten, Tricks, Projektionen und Glaubensbeweisen sind obsolet geworden. Wenn Theologen und „Religionsvirtuosen“ (Max Weber) aller Art nicht weiterwissen, dann erklären sie, Gott sei das absolute, unergründliche Geheimnis („mysterium strictissime dictum“) oder er habe sich zurückgezogen und schweige.

Der Gott Hiobs – Die Hiob-Antwort

„Da stand Hiob auf und zerriss

sein Kleid und raufte sein Haupt und

fiel auf die Erde und betete an

und sprach: Ich bin nackt von

meiner Mutter Leib gekommen nackt

werde ich wieder dahinfahren. Der

Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s

genommen; der Name des Herrn

sei gelobt!

In diesem allem sündigte Hiob

nicht und tat nichts Törichtes wider Gott!“

(Hiob 1, 20-22)

Ich lese das Buch Hiob, dieses großartige Märchen der Weltliteratur aus der Perspektive des Wissensbestandes des 21. Jahrhunderts und als Wissenschaftler, der ein besonderes Interesse an religiös-konfessionellen Fragen hat und die Inhalte der Sinnangebote nach Denk- und Argumentationsmustern absucht.

Hiob ist ein Archetypus des geschundenen und leidenden Menschen, des „Heimgesuchten“, der nichts Böses getan hat und dennoch von Übeln geplagt wird und deshalb mit seinem Gott hadert. Auf die Urfrage nach dem Sinn aller Übel und allen Leidens wird hier eine Antwort gegeben, die „Hiob-Antwort“: Nimm die Übel als gottgewollte und gottgegebene Prüfung an, er meint es letztendlich nur gut mit dir, auch wenn du Gottes Gründe nicht verstehen kannst. Also füge dich in dein Leid, das der Herr über dich gebracht hat, und verliere nicht deinen Glauben an seine Allmacht, Weisheit und Güte.

Die zynische Formel für diese Zumutung lautet im christlichen Lobgesang: „Was Gott tut, das ist wohlgetan; der Name des Herrn sei gelobt!“

Welche Antworten gab der Text in früheren Zeiten auf die „Sinnfrage“, warum so viele unschuldige Menschen so viele und große Übel erleiden müssen? Aus heutigen Denkperspektiven und von heutigen Standpunkten aus den Untertanen von damals Gedanken und Gefühle zuzuschreiben, wäre nichts als eine Übertragung auf eine im Denken und Glauben anders gepolte Welt. Übel aller Art seien letztendlich göttliche Prüfungen. Gott unterwerfe gerade auch gottesfürchtige und gottgefällige Menschen, die nichts Böses getan haben, seinen Prüfungen, indem er auch die Guten und Unschuldigen heimsuche und leiden lasse. Er prüfe damit ihre Glaubensfestigkeit.

Es ist uns wissenden Menschen heute schwer geworden, uns einen persönlichen Schöpfer vorzustellen und gar als Vater anzubeten, wie es die Menschen der damaligen Zeit tun konnten. Uns ist diese Kindlichkeit verloren gegangen. Wir finden Formen alter Frömmigkeit, sofern sie heute noch gepflegt werden, nicht mehr zeitgemäß, belächeln sie oder ordnen sie ethnographischen Studien zu. Auch über die Weisheit ist uns der Rückweg zu einem kindlich-frommen Glauben an einen bärtigen Gottvater versperrt. Ein moderner Deismus erkennt zwar aus Vernunftgründen einen Weltschöpfer an, glaubt aber nicht, mit diesem in ein frommes Zwiegespräch treten zu können. Angesichts der ungeheuerlichen technischen Gewalt- und Zerstörungspotentiale, die der Mensch weiterentwickelt hat, angesichts des organisierten Holocausts, des Bombenterrors im Zweiten Weltkrieg, der Massenvernichtung in Josef Stalins Lagern und der sich weiter nach oben drehenden Spirale menschlicher Gewalttätigkeit, haben heute viele Menschen diese Glaubenssicherheiten verloren. Gott müsste, wenn wir diese Auslegung zu Ende denken, ein blutrünstiges Monster sein, ein Tyrann oder ein Sadist schlimmster Sorte. Hiobs Unglück und Leiden kamen ja nicht von ungefähr über ihn. Es war Gott, der den Teufel beauftragte, seinem frommen Knecht Hiob die übelsten Leiden zuzufügen. Es war dieser fürchterliche grausame Gott, der den Teufel beauftragte, Hiob bis aufs Blut zu piesacken und in die tiefste Verzweiflung zu treiben. Gott befriedigt seine selbstgefälligen Bedürfnisse, indem er den Menschen Schläge und Grausamkeiten zufügt, und stachelt sie hierdurch auf, sich von ihm loszusagen. Die „Hiob-Antwort“ ist heute allgemein suspekt und unglaubhaft geworden. Hiobs Selbsterniedrigung und Kotau vor seinem Gott spiegelt eine altorientalische Tyrannenherrschaft wider.

Jeremias Gott – Die „Jeremia-Antwort“

„Wir, wir haben gesündigt und

sind ungehorsam gewesen; darum hast

Du billig nicht verschont;

sondern du hast uns mit Zorn

überschüttet und verfolgt und ohne

Barmherzigkeit erwürgt.

Du hast dich mit einer Wolke verdeckt,

dass kein Gebet hindurch konnte.

Du hast uns zu Kot und Unflat

gemacht unter den Völkern.

Alle unsere Feinde sperren ihr

Maul auf wider uns.

Wir werden gedrückt und geplagt

mit Schrecken und Angst:“

(Die Klagelieder Jeremias 3, 42-47)

„Denn du hast uns verworfen

Und bist allzu sehr über uns erzürnt.“

(Die Klagelieder Jeremias 5, 22)

Ultraorthodoxe Juden deuten noch heute auf diese Weise den Holocaust als selbst verschuldete Strafe Gottes, der über sein abtrünniges Volk dermaßen erzürnt war, dass er sich im Himmel mit einer Wolke den Blicken entzog und sein Volk mit Plagen und Vernichtung strafte. Ein tyrannischer Gott spricht aus diesen Versen, der sich beleidigt abwendet und in seinem maßlosen Zorn sein Volk massenhaft in den Tod schickt.

Und der Herr sprach zu mir [Jeremia]:

Und wenngleich Mose und Samuel

vor mir stünden,

so habe ich doch kein

Herz zu diesem Volk; treibe sie weg

von mir und lass sie hinfahren.

Und wenn sie zu dir sagen: wo

sollen wir hin? So sprich zu ihnen: So

spricht der Herr: Wen der Tod trifft,

den treffe er; wen das Schwert trifft,

den treffe es; wen der Hunger trifft.

den treffe er; wen das Gefängnis trifft,

den treffe es.

Denn ich will sie heimsuchen mit

vielerlei Plagen spricht der Herr:

Mit dem Schwert, dass sie erwürgt

werden; mit Hunden, die sie schleifen

sollen; mit den Vögeln des Himmels

und mit Tieren auf Erden, dass sie

gefressen und vertilgt werden sollen.“

(Jeremia 15, 1-3)

Meinungsführende streitbare Theologen und höchste geistliche Würdenträger der römisch-katholischen und protestantischen Kirche haben sich angesichts der gottlos erlebten Welt immer wieder mit der Frage befasst, ob Gott (der „deus absconditus“) die Welt verlassen habe. Zur Erklärung der gottlosen Verhältnisse in der Welt von heute wird von kirchlicher und theologischer Seite die „Jeremia-Antwort“ gegeben: „Du hast dich mit einer Wolke verdeckt, dass kein Gebet hindurch konnte“ (Die Klagelieder Jeremias 3, 44). Gott habe sich von den Menschen abgewandt, angewidert von dem, was die Menschen treiben. Er habe sich in seinen Himmel zurückgezogen und die Gotteskinder sich selbst überlassen, so argumentieren heute Theologen. Papst Johannes Paul II. zitierte in seiner Weihnachtsansprache 2002: „Hast du denn Juda ganz verworfen, wurde dir Zion zum Abschaum?“ (Lt. Der Spiegel Nr. 3, 13.01. 2003, S.47). Die Deutung des Papstes, Gott könnte sich in seinen Himmel eingeschlossen haben und wolle sich nicht mehr sehen lassen, weil er vom Handeln der Menschen angewidert sei, widerspricht zentralen Zuschreibungen göttlicher Eigenschaften.

Die theologische Denkfigur, die den allmächtigen Schöpfer und Christengott der Verantwortung für die Untaten der Menschen enthebt, sorgt dafür, dass in Gott kein Monster gesehen werden darf. Die Wahrheit einer Religion und göttlicher Allmacht darf, so die Amtskirche, „nicht aufgrund des Verhaltens einzelner Gläubiger oder Glaubensgruppen beurteilt werden.“ (PNP Nr. 252, 2006, S.13) Es gäbe den dramatischen Widerspruch zwischen Glauben und unserem Leben und Verhalten. Ein hochgestellter katholischer Gottesmann sieht heute das Problem so: „Wenn sich […] die Religionen von den Ideologien verseuchen lasse, können sie Krieg oder Intoleranz verursachen. Aber Gott ist nicht der Polizist der Welt, sondern deren liebevoller Vater. Deshalb sollten sich alle religiösen Menschen an der Wahrheit Gottes messen und sich ständig von der Ideologie distanzieren. Religion und Krieg verbinden sich nur, wenn die Ideologie zum Parasiten der Religion wird.“ (Karl Kardinal Lehmann in: FAZ Nr. 219, 20.09.2006, S.8)

Auf die lapidare Frage, warum der angeblich allmächtige und gütige Gottvater den bestialischen Grausamkeiten des Menschen und menschlicher Kollektive nicht Einhalt geboten hat, warum er den Holocaust, Stalingrad, Hiroshima und zahlreiche andere Massaker an unschuldigen Menschen zugelassen hat, haben Theologen und amtliche Gottesdiener keine schlüssige und überzeugende Antwort. Die Hiob-Antwort hat wohl – zumindest in Westeuropa – als Erklärungsmuster weitgehend ausgedient.

Die klassischen biblischen Zuschreibungen göttlicher Eigenschaften

Die drei monotheistischen Weltreligionen schreiben ihrem Gott folgende Eigenschaften zu, von denen sie glauben, dass er sie habe und nutze. Gott sei

– Schöpfer der Welt

– allmächtig (omnipotent)

– allwissend

– allwirksam

– allgütig (väterlich)

– ein seine Geschöpfe liebender Gott („Gott ist die Liebe“)

– allgegenwärtig (omnipräsent)

– gerecht

– in seinem Wirken absolut und ewiglich

– ein Seher, der weiß, was in Zukunft geschehen wird.

Vor dem allwissenden und allgegenwärtigen Gott gäbe es kein Entfliehen. Angeblich kenne und sähe Gott alles Handeln und Denken eines jeden Menschen, schon bevor dieser gezeugt und geboren wird. Er kenne die Zukunft eines jeden Menschen. Seinem Auge entginge nichts, er wisse alles. Wo immer ein Mensch liegt, sitzt oder geht, was auch immer passiert, Gott sei gegenwärtig und überprüfe, was vorgeht. Er kenne die geheimsten Gedanken der Menschen. Warum hat er, der Allwissende und Allgütige, den Copiloten nicht daran gehindert, das Flugzeug gegen eine Felswand zu steuern und 149 Passagieren mit in den Tod zu reißen? Warum hat Gott, indem er dem Copiloten nicht Einhalt geboten hat, den Passagieren faktisch seine Liebe entzogen? Warum hat der liebende Gott die Passagiere dieses Flugzeug besteigen lassen, obwohl ihm die böse Absicht des Piloten bekannt sein musste? Diese Fragen nach der Rechtfertigung des Handelns oder Nichthandelns Gottes könnte an tausenden Beispielen durchdekliniert werden.

Der Gottesbegriff nach Auschwitz (Hans Jonas)

Hans Jonas, ein jüdischer Philosoph und Autor, dessen Mutter im KZ Auschwitz ermordet wurde, zog 1984 eine harte Konsequenz aus dem grausamen Geschehen in den Konzentrationslagern, indem er den theologischen Allmachtsbegriff für obsolet und unbrauchbar erklärte. In seinem Büchlein „Der Gottesbegriff nach Auschwitz“ (aus dessen 15. Auflage von 2016 ich zitiere) setzte sich Jonas in einem „Stück unverhüllt spekulativer Theologie“ mit der Theodizee-Frage und speziell mit der Frage nach der Allmacht Gottes auseinander. „Wer vom Gottesbegriff nicht einfach lassen will(…), der muss, um ihn nicht aufgeben zu müssen, ihn neu überdenken und auf die alte Hiobsfrage eine neue Antwort finden (…). Was für ein Gott konnte es geschehen lassen?“ (S. 14) Die philosophisch-theologische Abhandlung von Jonas zog mich ebenso in ihren Bann wie Jean Pauls poetisch-visionäre Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab.

Jonas kommt angesichts der ungeheuerlichen Erfahrungen und des Ausmaßes des Schrecklichen in seinen Überlegungen zu einem radikalen Ergebnis: „Dies ist nicht ein allmächtiger Gott!“ (S. 33) Wir könnten „die althergebrachte (mittelalterliche) Doktrin absoluter, unbegrenzter göttlicher Macht nicht aufrecht erhalten“ (S.33). Und er setzt hinzu: „Nach Auschwitz können wir mit größerer Entschiedenheit als je zuvor behaupten, dass eine allmächtige Gottheit entweder nicht allgütig oder(…) total unverständlich wäre“ (S. 39). Jonas hält jedoch am Gottesbegriff fest, schränkt ihn aber in einer gewagten Denkoperation auf den Akt der Schöpfung der Welt ein. Gott habe sich im Moment seines Schöpfungsaktes kraft eigener souveräner Vollmacht und eigener Autorität zugleich entschlossen, sich aus der von ihm eben geschaffenen Welt zurückzuziehen und der Welt ihren freien Lauf zu lassen, der Natur ebenso (Evolution) wie den Menschen. Gott habe sich in einer sich selbst auferlegten Selbstbeschränkung jeder Einmischung in den physischen Verlauf der Weltdinge begeben, was seine Ohnmacht gegenüber Naturgewalten ausmache. Und mit seinem Verzicht auf seine göttliche Macht habe er dem Menschen die Freiheit des Handelns gegeben und damit den Menschen ermächtigt, sich gegen seinen Schöpfer zu wenden (S. 42ff). Gott werde jedoch von dem Entwicklungsgang der mit seinem Schöpfungsakt entäußerten Welt „affiziert“, also rückwirkend beeinflusst, und dadurch selbst verändert und „verzeitlicht“. Er sei ein „werdender Gott“ (S. 18ff, 27ff). Der Ewige werde „fortschreitend anders durch die Verwirklichung des Weltprozesses“, aus ihm werde mit der Evolution des Menschen allmählich auch ein „sorgender Gott“, der allerdings kein Zauberer sei, der alles bewirken könne. Da gäbe es auch noch immer die anderen Akteure im Entwicklungsprozess, die aus dem Eigenlauf und aus ihrer Eigenmacht hervorgegangen seien und sich gegen Gott wenden können und es auch tun. Gottes Macht ist durch sie begrenzt, „durch etwas, dessen Existenz aus eigenem Recht und dessen Macht, aus eigener Autorität zu wirken, [Gott] selbst anerkennt“ (S. 40). Das Böse sei „aus dem Herzen der Menschen erwachsen“ (S.43), was Gott durch seine Selbstbeschränkung und seinen Verzicht auf Allmacht ermöglicht habe. Aus seinen Denkoperationen folgert Hans Jonas: Aus dem von Gott gewollten freien Weltentwicklungsprozess waren Nazis, Mörder, Henker, Despoten wie Hitler und Stalin hervorgegangen, denen Gott nicht Einhalt gebieten konnte. „Durch die Jahre des Auschwitz-Wütens schwieg Gott(…), nicht weil er nicht wollte, sondern weil er nicht konnte, griff er nicht ein“ (S. 41). Der „sorgende Gott“ habe sich selbst geknebelt und zum Zuschauen verpflichtet. Aus jüdischer Glaubensperspektive sei Christus nicht der menschgewordene Gottessohn, den der „leidende Gott“ zu einer bestimmten Zeit zum Zwecke der Erlösung des Menschen sandte. Jonas geht glaubensaxiomatisch davon aus, dass Gott „vom Augenblick der Schöpfung an, und gewiss von der Schöpfung des Menschen an“, ein „leidender Gott“ gewesen sei (S. 25). Gott habe zwar als solcher mitgelitten, ohne aber eingreifen zu können. Er musste schweigen. Er konnte nicht anders. Das ist Jonas` Antwort auf die bedrängende Frage: “Was für ein Gott konnte es geschehen lassen?“(13f).

Wir haben es auch bei diesem Erklärungsversuch und dieser Antwort auf die Hiobsfrage mit einem vom menschlichen Geist erfundenen „Mythos von Gottes In-der-Welt–Sein“ (S. 16) zu tun. Jonas räumt ein: Alle philosophisch-theologische Denkarbeit am Gottesbegriff beweist nicht Gottes Existenz (S. 9). Es bliebe letztendlich nur die Hoffnung, dass es ihn gäbe. Dieser so gedachte Gott kann für Auschwitz und alles Schreckliche und Entsetzliche, was Menschen anderen Menschen antun, nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

„Testfall der Theodizeefrage: Gott in Auschwitz?“ (Hans Küng)

Der prominente katholische Theologe Hans Küng widersprach in seinem Buch „Credo. Das apostolische Glaubensbekenntnis (1992) entschieden und lapidar der Behauptung, der allmächtige Gott sei nicht in Auschwitz gewesen. Man dürfe die Zuschreibungen, Gott sei allmächtig, gut und gerecht, nicht aufgeben, täte man dies, hätte man es nicht mehr mit Gott zu tun. „Ein aller Macht beraubter Gott hörte auf, Gott zu sein.“ (Alle Zitate zu Küng aus http://www.dober.de/religionskritik/kuengtheozidee.html 01.10.2012) Eine theoretische Antwort auf das Theodizee-Problem gäbe es nicht. Keiner der großen Geister habe das „Urproblem“ gelöst. Es gäbe keine Antwort. Atheisten und Skeptiker hätten Recht, alle Versuche seien gescheitert, angesichts der Übel in der Welt den Allmächtigen und Allgütigen zu rechtfertigen. Das unlösbare Problem liefere die stärksten Argumente gegen Gott und für eine atheistische Position. Küng stellt der „Vermessenheit des Menschengeistes, ob sie nun im Kleide der theologischen Skepsis, der philosophischen Metaphysik, der idealistischen Geschichtsphilosophie oder der trinitarischen Spekulation daherkommt“, einen absoluten Glauben an Gott entgegen. „Übergroßes, unschuldiges, sinnlose Leid lässt sich – im individuellen wie im sozialen Bereich – nicht theoretisch verstehen, sondern nur praktisch bestehen(…). Gott ist und bleibt für den Menschen letztlich unbegreiflich, und doch ist dem Menschen die Möglichkeit geschenkt, diesem unbegreiflichen Gott statt Resignation oder Verzweiflung ein unerschütterliches, unbedingtes Vertrauen entgegenzubringen.“ Er, Küng, habe zwar die konkrete Frage, warum Gott in Ausschwitz nicht eingegriffen und millionenfache Vergasung nicht verhindert habe, auch nicht theoretisch beantworten können, aber im Rückgriff auf die Hiob-Erzählung eine Antwort gefunden: ein grenzenloses Vertrauen auf einen unbegreiflichen Gott. „Leiden und Hoffnung gehörten zusammen, Hoffnung auf einen Gott, der sich trotz allem nicht als launisch-apathischer Willkürgott, sondern als Gott der rettenden Liebe“ zeige. Jesus Christus habe die „furchtbare Erfahrung der Opfer des Holocaust vorausgenommen, jene Erfahrung, dass man von allen Menschen verlassen werden kann, dass man sogar des Menschseins verlustig gehen kann, dass man von Gott selbst aufgegeben werden kann.“ Küng drehte sich einmal im Kreis und kehrte zum Hiob-Beispiel zurück.

All diese Anstrengungen des philosophisch-theologischen Denkens und des Glaubens an einen Gott und die Antworten der Theologen und Religionsvirtuosen mit ihren Lehren von Gott liefen und laufen nach wie vor auf religiöse Fantasien und Fundamentalismen hinaus. Hans Jonas entwarf einen poetisch-erzählerischen Mythos, Hans Küng „in verzweifelter Hoffnung“ ein fundamentalistisches Glaubensmanifest. Beide versuchen den Glauben an einen Gott gegen das Übel und das Leiden zu verteidigen. “Gott schwieg(…), weil er nicht konnte, griff er nicht ein“, so Jonas. Er schlägt bei dieser schwierigsten Frage eine Theologie des Schweigens vor.

Mein Fazit heute: Ich halte diese Antworten für Selbstblockaden des Erkenntnisgewinns, ziehe die Position eines aufgeklärten hypothetischen Atheismus vor und plädiere für theoretische und empirische Forschungsansätze nach methodologischen Regeln der modernen Wissenschaft. Philosophisch-theologische Betrachtungen und Spekulationen über die „Unbegreiflichkeit“ und „unerforschlichen Ratschlüsse Gottes“ bringen keinen Erkenntnisgewinn, mehr noch, sie sind Zeitverschwendung – es sei denn ich nehme diese menschheitsgeschichtlichen soziokulturellen Gegebenheiten als Forschungsmaterial für anthropologisch-evolutive Studien.

Anthropologen schätzen, dass es im Laufe der Menschheitsgeschichte etwa 100 000 Religionen gegeben haben mag. Religionen sind eine zentrale Begleiterscheinung von menschlichen Gemeinschaften und Gesellschaften. Der US-amerikanische Evolutionsbiologe Edward O. Wilson hält die Prädisposition zu religiösem Glauben für die konsequenteste und mächtigste Kraft des menschlichen Geistes. Religion sei aller Wahrscheinlichkeit nach ein unauslöschlicher Bestandteil der menschlichen Natur. Der Evolutionsbiologe stellt auf der Grundlage dieser Beobachtung die These auf, dass Religion/religiöser Glaube einen Evolutionsvorteil verschafft, Religionen hätten sich nicht dauerhaft durchgesetzt, läge darin nicht ein evolutiver Vorteil für die Spezies Mensch.

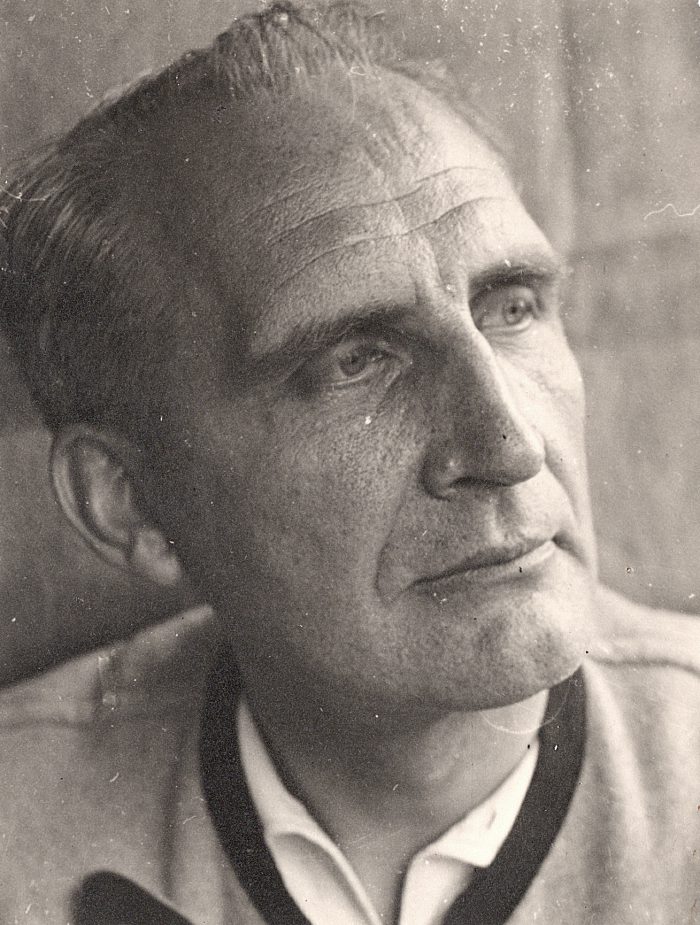

Prof. Dr. med. Georges Schaltenbrand, Facharzt für Neurologie, 1930er Jahre; Photo: Alice Oswald, Hamburg

Prof. Dr. med. Georges Schaltenbrand, Facharzt für Neurologie, 1930er Jahre; Photo: Alice Oswald, Hamburg Prof. Dr. med. Georges Schaltenbrand in seinem Kliniklabor beim Mikroskopieren, 1930er Jahre

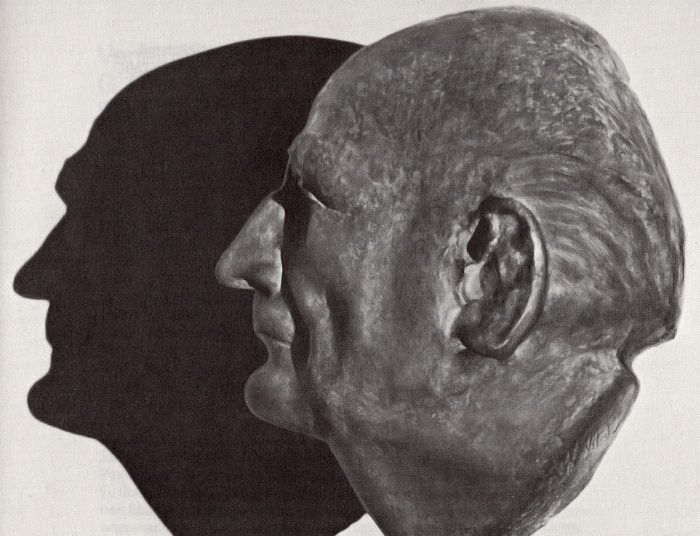

Prof. Dr. med. Georges Schaltenbrand in seinem Kliniklabor beim Mikroskopieren, 1930er Jahre Georges Schaltenbrand, Bronzebüste; Bild: Festschrift Georges Schaltenbrand zum 80. Geburtstag am 28. November 1977, S. 9;

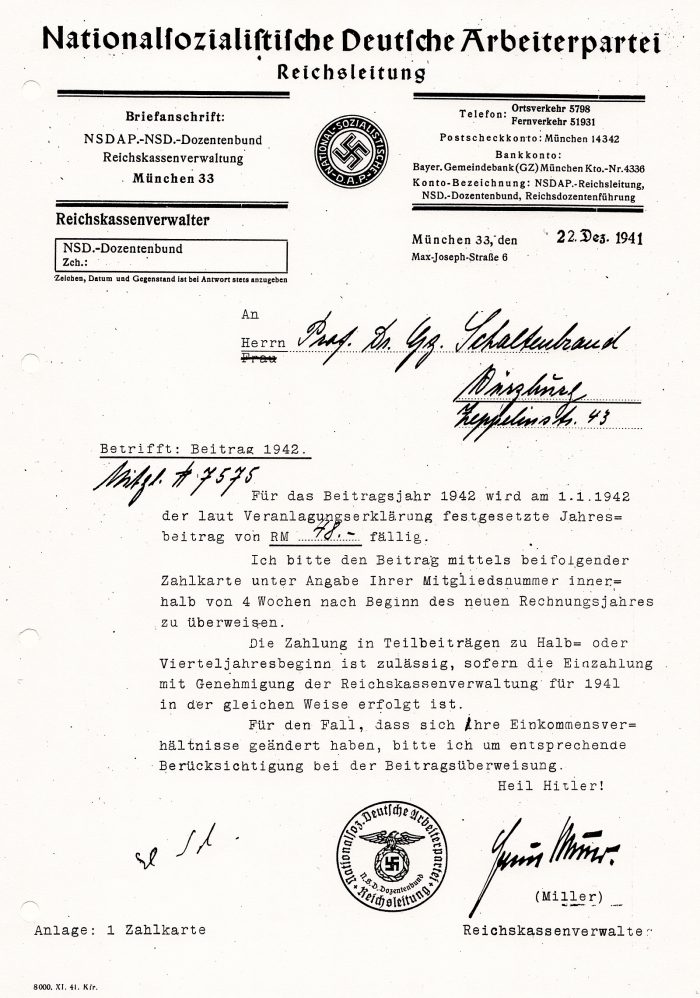

Georges Schaltenbrand, Bronzebüste; Bild: Festschrift Georges Schaltenbrand zum 80. Geburtstag am 28. November 1977, S. 9;  NSDAP-Dozentenbund-Jahresbeitrag, Prof. Dr. Gg. Schaltenbrand, Mitgl. #7575, 22.12.1942

NSDAP-Dozentenbund-Jahresbeitrag, Prof. Dr. Gg. Schaltenbrand, Mitgl. #7575, 22.12.1942 Menschenversuche in Würzburg; Main-Post Nr. 20, 25. Januar 2006, WÜS-Seite 30

Menschenversuche in Würzburg; Main-Post Nr. 20, 25. Januar 2006, WÜS-Seite 30

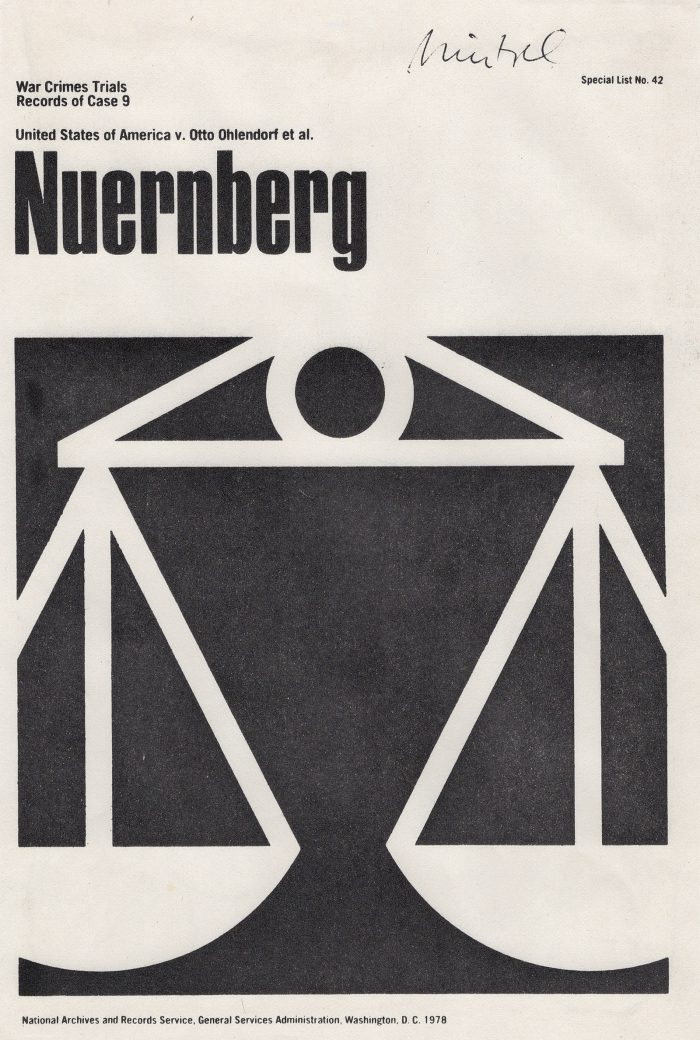

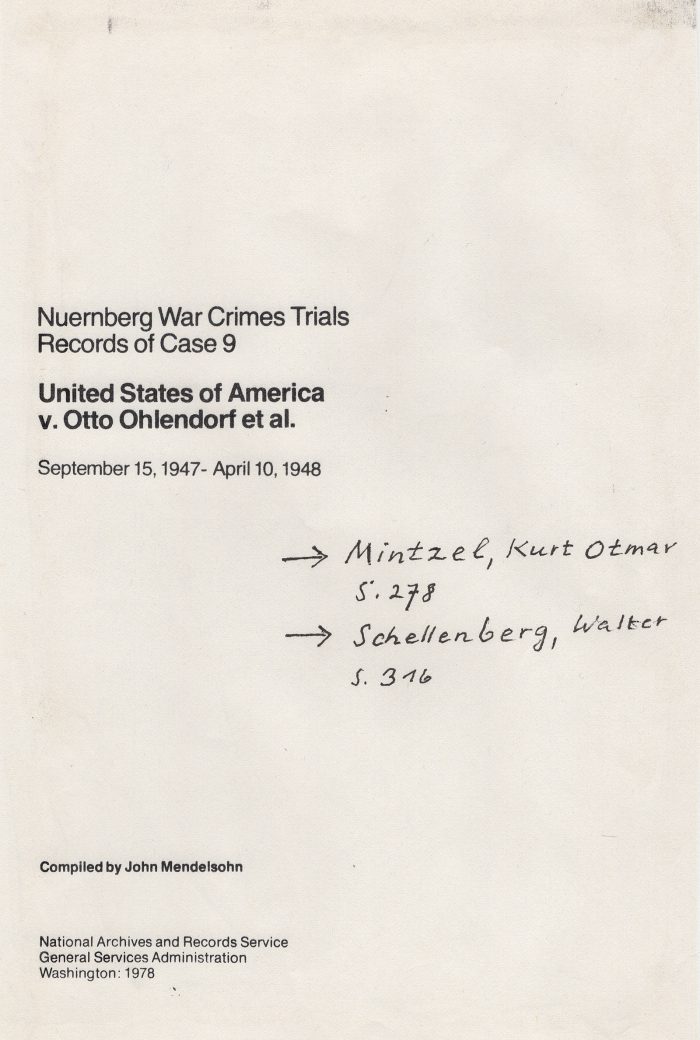

John Mendelsohn, Nuernberg War Crimes Trials, Records of Case 9, United States of America v. Otto Ohlendorf et al., Washington 1978

John Mendelsohn, Nuernberg War Crimes Trials, Records of Case 9, United States of America v. Otto Ohlendorf et al., Washington 1978

Initiation eines Suchenden in der Freimaurerei, Kupferstich von 1805, Frankreich; aus: Sonntagsblatt Nr. 45, 08.11.205, S. 5

Initiation eines Suchenden in der Freimaurerei, Kupferstich von 1805, Frankreich; aus: Sonntagsblatt Nr. 45, 08.11.205, S. 5

Lokal-Gesetze für die […] St. Johannis-Loge zum Morgenstern im Or. Hof, Titelblatt

Lokal-Gesetze für die […] St. Johannis-Loge zum Morgenstern im Or. Hof, Titelblatt

Passauer Neue Presse, Nr. 231, 7. Oktober 2005, S. 24

Passauer Neue Presse, Nr. 231, 7. Oktober 2005, S. 24 Passauer Neue Presse, Nr. 228, 4. Oktober 2005, S. 31

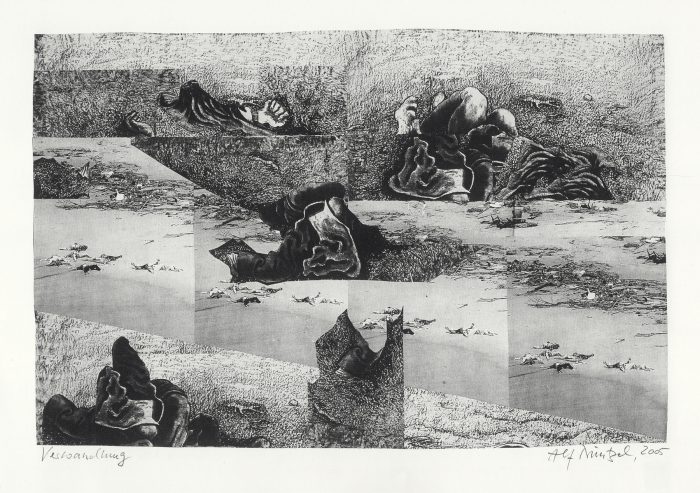

Passauer Neue Presse, Nr. 228, 4. Oktober 2005, S. 31 Alf Mintzel, Verwandlung, 14. 3. 2005, Lithographie, Collage, 37,5 cm x 57,5 cm

Alf Mintzel, Verwandlung, 14. 3. 2005, Lithographie, Collage, 37,5 cm x 57,5 cm Alf Mintzel, Verwandlung, 17. 3. 2005, Lithographie, schwarze Kreide, 31,5 cm x 41,4 cm

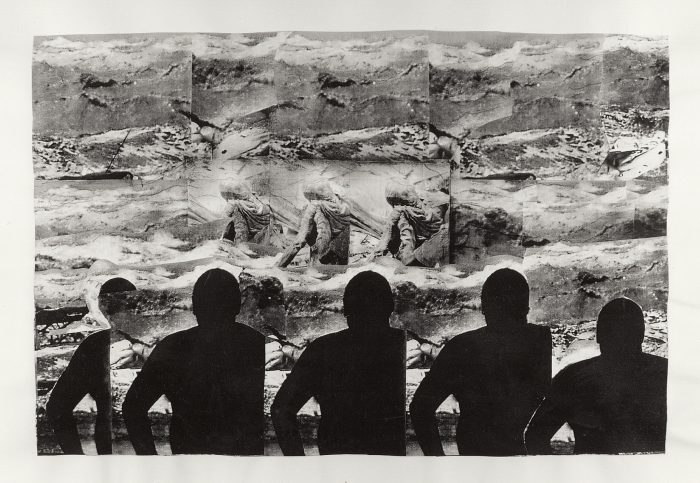

Alf Mintzel, Verwandlung, 17. 3. 2005, Lithographie, schwarze Kreide, 31,5 cm x 41,4 cm Alf Mintzel, Zu spät erkannte Gefahr, 29. 2./3. 7. 2005, Collage überzeichnet mit Bleistift, Kohle, Graphit, 39,5 cm x 59 cm

Alf Mintzel, Zu spät erkannte Gefahr, 29. 2./3. 7. 2005, Collage überzeichnet mit Bleistift, Kohle, Graphit, 39,5 cm x 59 cm Alf Mintzel beim Lithographieren, Druckwerkstatt Kulturmodell Passau, März 2005

Alf Mintzel beim Lithographieren, Druckwerkstatt Kulturmodell Passau, März 2005

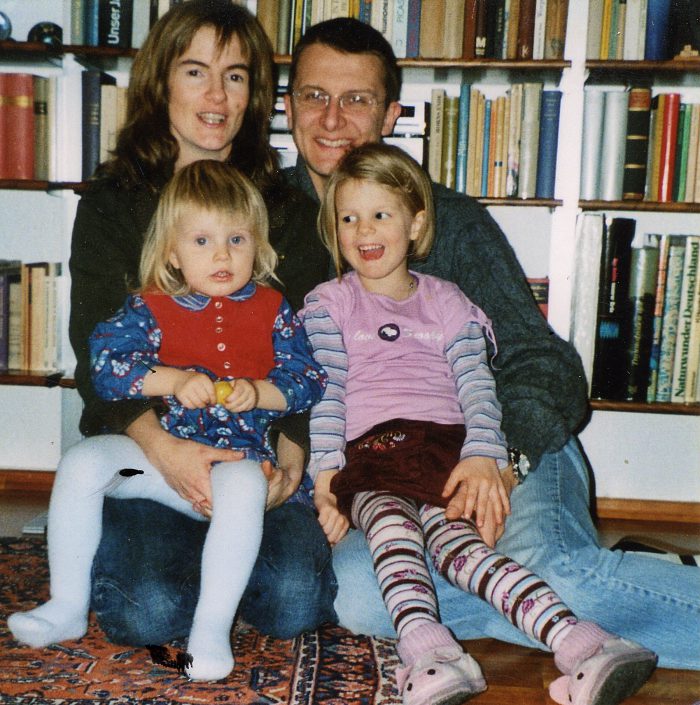

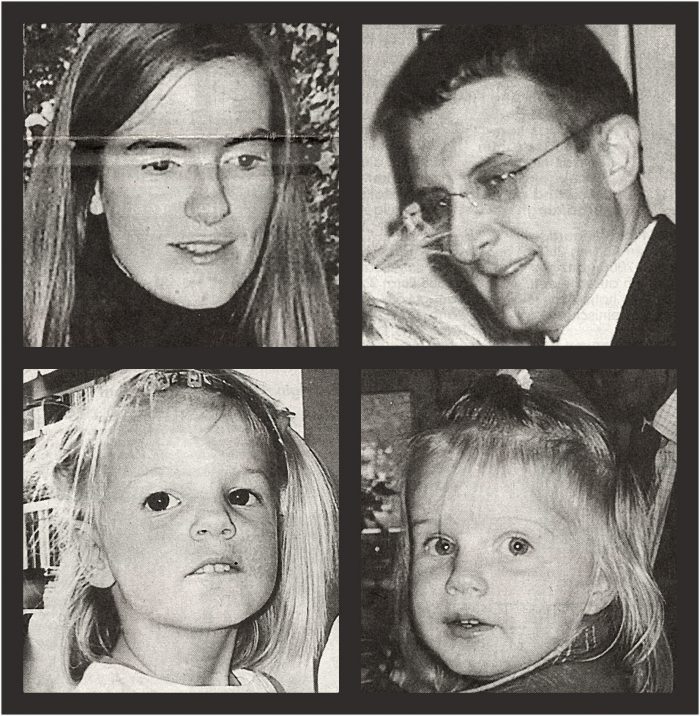

Das Ehepaar Johann Christian und Nicola Barbara Mintzel mit seinen Töchtern Lina Marie Johanna und Jule Lou Johanna

Das Ehepaar Johann Christian und Nicola Barbara Mintzel mit seinen Töchtern Lina Marie Johanna und Jule Lou Johanna BILD, Bundesausgabe, 3. Januar 2005, S.3

BILD, Bundesausgabe, 3. Januar 2005, S.3 Lina Mintzel, Farbstiftzeichnung, 2004

Lina Mintzel, Farbstiftzeichnung, 2004 Alf Mintzel, Flucht vor der Todeswelle, 6. März 2005, Zeichnung, Bleistift Kohle, Graphit, Collage mit Bleistift überzeichnet, 38,5 cm x 56,5 cm

Alf Mintzel, Flucht vor der Todeswelle, 6. März 2005, Zeichnung, Bleistift Kohle, Graphit, Collage mit Bleistift überzeichnet, 38,5 cm x 56,5 cm Alf Mintzel, Danach: Treibgut Mensch, 6. März 2005, Zeichnung und Collage, Bleistift Kohle, Graphit, 35,9 cm x 60,9 cm

Alf Mintzel, Danach: Treibgut Mensch, 6. März 2005, Zeichnung und Collage, Bleistift Kohle, Graphit, 35,9 cm x 60,9 cm Alf Mintzel, Todesreigen, 3. März 2005, Collage mit Bleistift, Kohle, Graphit überzeichnet, 38,5 cm x 56,5 cm

Alf Mintzel, Todesreigen, 3. März 2005, Collage mit Bleistift, Kohle, Graphit überzeichnet, 38,5 cm x 56,5 cm